Oltre il “One Plan” dell'IBP

Per tre decenni, Integrated Business Planning (IBP) ha promesso di portare ordine al caos aziendale. Il suo messaggio è semplice e rassicurante: convocare le persone giuste ogni mese, guardare avanti ventiquattro mesi o più, e allineare strategia, portafoglio, domanda, offerta e finanza in un unico piano operativo a cui l’azienda si attiene. Nella descrizione mainstream, l’IBP rappresenta il modo formale di gestire un’impresa, un processo di ripianificazione mensile, disciplinato e orientato alle eccezioni, che produce un unico piano accettato.1

Il ritmo è familiare: scelte di portafoglio, una visione della domanda, una visione dell’offerta e una riconciliazione che si trasforma in una revisione gestionale. Quel ciclo, reso popolare dagli ideatori di S&OP/IBP, si estende tipicamente su un orizzonte mobile di 24–36 mesi e aiuta i dirigenti ad analizzare rischi e opportunità con un linguaggio comune. In breve, l’IBP è un quadro di governance per le conversazioni sul futuro.2

Se svolte correttamente, queste routine non mancano di merito. Osservatori indipendenti segnalano che programmi IBP maturi possono aumentare il profit operativo, migliorare il servizio e ridurre l’intensità del capitale quando collegano realmente volumi e dati finanziari e quando le decisioni sono di competenza dei responsabili di P&L piuttosto che di una singola funzione. Ma anche nelle valutazioni più comprensive, l’IBP mensile resta una costruzione centrata sulle riunioni; la frequenza è tipicamente mensile, a volte trimestrale, e i suoi output sono un “piano unificato” e una visione concordata di rischi e scenari.3

Non metto in discussione il valore della governance. Metto in discussione invece la sua sufficienza.

Di cosa ha realmente bisogno l’azienda

La supply chain non è l’arte di produrre un piano. È l’abilità di assumere impegni redditizi quando il futuro si rifiuta di restare fermo. In Introduction to Supply Chain sostengo che l’obiettivo pratico sia aumentare il profitto dell’azienda—espresso per unità di risorse scarse come capitale, capacità, tempo e goodwill—dopo aver considerato il rischio. Ciò richiede di trattare ogni rifornimento, allocazione, produzione, trasferimento e sconto come una scommessa con denaro reale in gioco (Capitolo 3, “Epistemologia”; Capitolo 4, “Economia”).

Se adottiamo questa posizione seriamente, ne seguono tre conseguenze.

In primo luogo, l’incertezza non può essere semplificata in un’unica cifra. Domanda, tempi di consegna, affidabilità e resi si presentano come distribuzioni di probabilità; non si adattano a una casella “un solo numero” senza perdere le code che compromettono piani ingenui (Capitolo 8.4, “Decidere in condizione di incertezza”).

In secondo luogo, le compensazioni devono essere valutate in termini monetari per essere comparabili. Il dolore da carenze, l’invecchiamento, la congestione, le penali per ritardi, il valore dell’opzione di attendere—ognuno merita un prezzo esplicito su un bilancio comune. Altrimenti, le riunioni degenerano in mera etichetta: le percentuali vengono manipolate e abbondano gli aneddoti, ma nessuno può dimostrare che la prossima mossa sia la migliore in termini economici (Capitoli 8.1–8.3).

In terzo luogo, le decisioni dovrebbero essere classificate continuamente in base al loro rendimento atteso, consapevole del rischio, anziché essere incastrate in un rituale mensile. Il software può farlo silenziosamente, su larga scala, ogni giorno. Le riunioni dovrebbero stabilire prezzi e vincoli; i motori dovrebbero effettuare le molte piccole scelte che si accumulano in prestazioni (Capitoli 8.5–8.6).

Dove l’IBP aiuta—e dove ferisce

L’IBP aiuta quando costringe i dirigenti ad affrontare lo stesso orizzonte e a parlare con le medesime unità di misura. Fa male quando quell’unità viene imposta come una “sola serie di numeri” e l’incertezza viene trattata come un fastidio da mediare via. Anche la letteratura dell’IBP fa affidamento sulla promessa di un unico piano operativo e, esplicitamente, sulla dottrina del “unico set di numeri”—una risposta comprensibile al caos organizzativo, ma sfortunata per la qualità delle decisioni quando il mondo è irregolare e ostile.1

Considera due tentazioni familiari che oscurano il pensiero del “one‑plan”.

La prima è il teatro del consenso. Innumerevoli pre‑letture e workshop spingono alla convergenza verso una narrazione ordinata. Tuttavia, una narrazione non può spedire un container, né può determinare correttamente il prezzo di un esaurimento di scorte. In pratica, il consenso appiattisce le distribuzioni e cancella le code—i fenomeni stessi che determinano se una scommessa genera o brucia denaro quando la realtà si discosta dalla mediana (Capitolo 8.4; Capitolo 8.6).

La seconda è il culto del proxy: le percentuali di livello di servizio e gli obiettivi di precisione delle previsioni sono considerati fini a se stessi. Alzare l’obiettivo fa aumentare le riserve; accorciare gli orizzonti e “migliorare” la precisione non dimostra che sia stato creato profitto. La legge di Goodhart ha effetti sul campo produttivo (Capitolo 3.2.3, “Le insidie delle scorte di sicurezza”; Capitolo 1, “Introduzione”, sul gioco della precisione delle previsioni).

Né il problema del consenso né quello del culto del proxy si risolvono programmando un’altra revisione. Un ritmo mensile non trasforma le percentuali in prezzi, né un singolo piano crea agilità. Anche i forti sostenitori dell’IBP riconoscono che il ritmo è mensile per impostazione predefinita e che l’esecuzione a breve termine deve essere gestita altrove, spesso con iterazioni più frequenti. Questa è un’ammissione tacita che le riunioni, per quanto ben coreografate, non possono sostituire un motore quotidiano di decisioni.3

Una migliore divisione del lavoro

Mantieni il tavolo, cambia l’agenda.

Utilizza il forum esecutivo per fare ciò che gli esseri umani sanno fare meglio: stabilire prezzi e vincoli che riflettano l’appetito dell’azienda per il rischio e il rendimento. Valuta gli stockout, l’invecchiamento, la congestione, le penali per ritardi; esplicita i costi ombra del capitale e il premio che sei disposto a pagare per mantenere aperte le opzioni. Rendi tali numeri espliciti, verificabili e validi per l’intera azienda, affinché le decisioni vengano prese in base all’economia e non al numero di presenti in sala (Capitoli 8.1–8.3).

Fornisci tali prezzi a un motore che considera l’incertezza come distribuzioni, non come slogan. Lascia che proponga la prossima mossa ammissibile—acquisto, trasferimento, produzione, allocazione—perché, ai prezzi e vincoli stabiliti, quella mossa presenta il più alto guadagno atteso dopo il rischio. Fai operare questo sistema in modo silenzioso e continuo; giudicalo in base al bilancio, non in base a quanto rassicuranti appaiono i suoi output in un dashboard (Capitoli 8.4–8.6).

La governance, quindi, assume un ruolo preciso. Se esiste una sessione IBP, non dovrebbe essere una cerimonia di manipolazione dei numeri. Dovrebbe essere un forum che cambia l’economia: regola penali e soglie, aggiungi o rimuovi vincoli, decidi sul rinvio o sul binding tardivo laddove questo generi reale valore d’opzione, e rivedi le costanti temporali—la mezzità degli impegni—affinché l’organizzazione possa cambiare rotta più rapidamente il mese prossimo rispetto a quanto fatto l’ultimo mese (Capitoli 8.6; Capitolo 4.4).

Descritta in questo modo, l’IBP è un involucro attorno a un motore economico—non il motore stesso. Persino i sostenitori dell’IBP, per loro merito, sottolineano che il processo debba essere di competenza dei responsabili di P&L, integrato con la finanza, alimentato da scenari e collegato all’esecuzione. Dove essi si fermano è dove inizia il lavoro: sostituire il consenso e i proxy con un’incertezza valutata e una presa di decisione automatizzata e verificabile.1

Cosa mantenere dall’IBP—e cosa abbandonare

Mantieni la responsabilità cross-funzionale, il collegamento con la finanza e l’orizzonte lungo. Queste sono condizioni per conversazioni mature, e il canone dell’IBP ha ragione nell’insistere su di esse, inclusa la visione di oltre 24 mesi e la riconciliazione esplicita di rischi e opportunità. Ma abbandona l’idea che il risultato debba essere “un solo numero.” Il risultato dovrebbe essere una posizione valutata: quali code sono rilevanti, quanto dolore l’azienda accetta al margine, quali premi per le opzioni sarà disposta a pagare e dove il rinvio e il posticipo superino il binding anticipato.1

Se cerchi una prova che la governance da sola non basta, guarda ai dettagli dei casi di studio entusiastici: persino essi ammettono che l’IBP mensile debba essere affiancato da dati, analisi ed esecuzione quasi in tempo reale per erogare i benefici promessi—e che, senza input disciplinati, le riunioni IBP degenera in revisioni piuttosto che in decisioni. Le migliori implementazioni si avvicinano a un approccio incentrato sull’economia, a volte senza nominarlo esplicitamente.3

Conclusione

La promessa dell’IBP era quella di allineare l’impresa attorno a una visione condivisa del futuro. L’allineamento è utile, ma non equivale a prestazioni. Le prestazioni nascono da molte piccole scommesse fatte in condizioni di incertezza, valutate correttamente, eseguite tempestivamente e giudicate in base al bilancio. Questa è la posizione che difendo in Introduction to Supply Chain—vedi il Capitolo 4 (“L’obiettivo della supply chain”), il Capitolo 8 (“Decisioni”, in particolare “Decidere in condizione di incertezza” e “Cambiare rotta”), e il Capitolo 3.2.3 (“Le insidie delle scorte di sicurezza”).

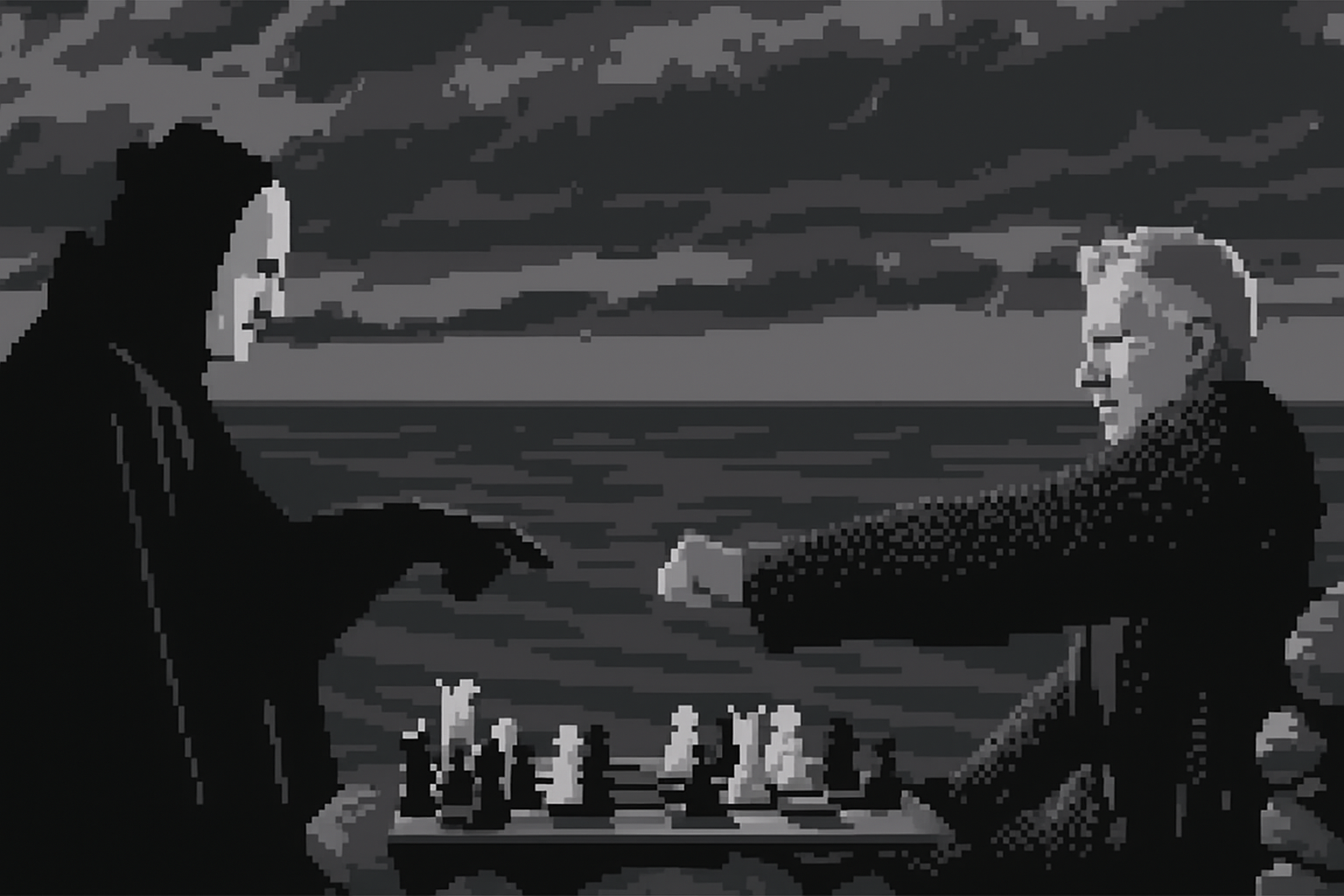

Se devi scegliere, scegli l’economia anziché la cerimonia. Meglio ancora, mantieni una struttura di governance semplice e lascia che un motore probabilistico, consapevole del prezzo, si occupi del lavoro pesante. Un’azienda non vince semplicemente concordando un piano; vince facendo scommesse migliori, più velocemente, con gli occhi ben aperti di fronte alla forma indomita del futuro.