Jenseits des „One Plan“ von IBP

Seit drei Jahrzehnten verspricht Integrated Business Planning (IBP), der unternehmerischen Kakophonie Ordnung zu verleihen. Sein Versprechen ist einfach und beruhigend: Jeden Monat die richtigen Leute zusammenzubringen, 24 Monate oder länger in die Zukunft zu blicken und Strategie, Portfolio, Nachfrage, supply und Finanzen zu einem einzigen operativen Plan in Einklang zu bringen, hinter dem das Unternehmen steht. In der gängigen Darstellung ist IBP die formale Art, ein Unternehmen zu führen – ein disziplinierter, ausnahmeorientierter, monatlicher Neubeplanungsprozess, der zu einem akzeptierten Plan führt.1

Der Rhythmus ist vertraut: Portfolio-Entscheidungen, eine Nachfragesicht, eine Angebotsansicht und eine Abstimmung, die in ein Management-Business-Review übergeht. Dieser Zyklus, populär gemacht von den Urhebern von S&OP/IBP, erstreckt sich typischerweise über einen rollierenden Horizont von 24 bis 36 Monaten und hilft leitenden Angestellten, Risiken und Chancen in einer gemeinsamen Sprache zu betrachten. Kurz gesagt, IBP ist ein Governance-Rahmenwerk für Gespräche über die Zukunft.2

Wenn sie gut umgesetzt werden, haben diese Routinen durchaus ihre Vorzüge. Unabhängige Beobachter berichten, dass ausgereifte IBP-Programme den Betriebsgewinn steigern, den Service verbessern und die Kapitalintensität reduzieren können, wenn sie Volumina und Finanzen wirklich verknüpfen und wenn Entscheidungen von P&L-Verantwortlichen – und nicht von einer einzelnen Funktion – getroffen werden. Aber selbst in wohlwollenden Beurteilungen bleibt das monatliche IBP ein meetingszentriertes Konstrukt; die Frequenz ist typischerweise monatlich, manchmal vierteljährlich, und seine Ergebnisse sind ein „einheitlicher Plan“ und eine abgestimmte Sicht auf Risiken und Szenarien.3

Ich bestreite nicht den Wert der Governance. Ich bestreite jedoch ihre Ausreichendheit.

Was das Unternehmen wirklich braucht

Supply chain ist nicht die Kunst, einen Plan zu erstellen. Es ist das Handwerk, profitbringende Verpflichtungen einzugehen, wenn die Zukunft sich weigert, stillzustehen. In Introduction to Supply Chain argumentiere ich, dass das praktische Ziel darin besteht, den Gewinn des Unternehmens – gemessen an knappen Ressourcen wie Kapital, Kapazität, Zeit und Goodwill – nachdem das Risiko berücksichtigt wurde, zu steigern. Das erfordert, dass jede Nachschublieferung, Zuteilung, Produktion, Übertragung und jeder Rabatt als Wette mit echtem Geld auf dem Spiel betrachtet wird (Kapitel 3, „Erkenntnistheorie“; Kapitel 4, „Ökonomie“).

Wenn wir diese Haltung ernst nehmen, ergeben sich drei Konsequenzen.

Erstens kann Unsicherheit nicht auf eine einzige Zahl reduziert werden. Nachfrage, Lieferzeiten, Zuverlässigkeiten und Retouren treten als Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf; sie passen nicht in eine „eine Zahl“-Schublade, ohne dass gerade die Extremwerte verloren gehen, die naive Pläne zunichte machen (Kapitel 8.4, „Entscheiden unter Unsicherheit“).

Zweitens müssen Kompromisse in monetären Werten beziffert werden, um vergleichbar zu sein. Engpassschmerzen, Alterung, Staus, Verzugsgebühren, der Optionswert des Wartens – jeder verdient ein explizites Preisschild in einer gemeinsamen Bilanz. Andernfalls verkommen Meetings zur Etikette: Prozentsätze werden geschönt und Anekdoten gehäuft, aber niemand kann beweisen, dass der nächste Schritt der beste im wirtschaftlichen Sinne ist (Kapitel 8.1–8.3).

Drittens sollten Entscheidungen kontinuierlich nach ihrer erwarteten, risikobewussten Rendite bewertet werden, statt in ein einmal im Monat stattfindendes Ritual gequetscht zu werden. Software kann dies unauffällig, in großem Maßstab und täglich erledigen. Meetings sollten die Preise und Einschränkungen festlegen; die Engines sollten die vielen kleinen Entscheidungen treffen, die sich zu Leistung summieren (Kapitel 8.5–8.6).

Wo IBP hilft – und wo es schadet

IBP hilft, wenn es Führungskräfte dazu zwingt, denselben Horizont zu betrachten und in denselben Einheiten zu sprechen. Es schadet, wenn diese Einheit als ein „ein Zahlensatz“ erzwungen wird und Unsicherheit als ein Ärgernis behandelt wird, das weggerechnet werden kann. Selbst die IBP-eigene Literatur stützt sich auf das Versprechen eines einzigen operativen Plans und explizit einer „ein Zahlensatz“-Doktrin – eine verständliche Reaktion auf organisatorisches Chaos, aber eine unglückliche für die Entscheidungsqualität, wenn die Welt zackig und feindselig ist.1

Betrachten Sie zwei bekannte Versuchungen, die das „one-plan“ Denken überschatten.

Der erste ist Konsens-Theater. Endlose Vorab-Lektüren und Workshops treiben die Konvergenz zu einer ordentlichen Erzählung voran. Doch eine Erzählung kann keinen Container verschiffen und auch einen Lagerausfall nicht korrekt bepreisen. In der Praxis glättet der Konsens Verteilungen und löscht Ausreißer – genau jene Phänomene, die bestimmen, ob ein Glücksspiel Gewinn einbringt oder Geld verbrennt, wenn die Realität von der Mitte abweicht (Kapitel 8.4; Kapitel 8.6).

Der zweite ist Stellvertreter-Verehrung: Service‑Level-Prozentsätze und Prognosegenauigkeitsziele werden als Selbstzweck betrachtet. Erhöhen Sie das Ziel, schwellen die Puffer an; verkürzen Sie die Horizonte, und die Genauigkeit „verbessert“ sich; keine dieser Maßnahmen beweist, dass Gewinn geschaffen wurde. Goodharts Gesetz hat auch Auswirkungen auf die Produktion (Kapitel 3.2.3, „Die Fallstricke von Sicherheitsbeständen“; Kapitel 1, „Primer“, zum Spiel mit der Prognosegenauigkeit).

Keines der Probleme wird dadurch gelöst, dass eine weitere Überprüfung anberaumt wird. Ein monatlicher Rhythmus verwandelt keine Prozentsätze in Preise, noch schafft ein einzelner Plan Agilität. Selbst starke Befürworter von IBP geben zu, dass der Takt standardmäßig monatlich ist und dass die kurzfristige Umsetzung an anderer Stelle erfolgen muss – oft mit häufigeren Iterationen. Das ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass Meetings, so gut sie auch einstudiert sein mögen, keinen Ersatz für eine tägliche Entscheidungsmaschine darstellen.3

Eine bessere Arbeitsteilung

Behalten Sie den Tisch, ändern Sie die Agenda.

Nutzen Sie das Executive Forum, um das zu tun, was Menschen am besten können: Preise und Beschränkungen festzulegen, die den Risiko- und Renditeappetit des Unternehmens widerspiegeln. Bewerten Sie Lagerausfälle, Alterung, Engpässe, Verspätungsgebühren; geben Sie die Schattenkosten des Kapitals sowie die Prämie an, die Sie zu zahlen bereit sind, um Optionen offen zu halten. Machen Sie diese Zahlen explizit, prüfbar und unternehmensweit, sodass Entscheidungen anhand der Wirtschaftlichkeit und nicht anhand der Präsenz im Raum getroffen werden (Kapitel 8.1–8.3).

Speisen Sie diese Preise in eine Maschine ein, die Unsicherheit als Verteilungen und nicht als Slogans verarbeitet. Lassen Sie sie den nächsten zulässigen Schritt vorschlagen – Einkauf, Transfer, Produktion, Allokation – denn unter den vorgegebenen Preisen und Beschränkungen weist dieser Schritt den höchsten erwarteten Gewinn nach Risikoaufrechnung auf. Führen Sie dies leise und kontinuierlich aus; bewerten Sie es anhand des Hauptbuchs, nicht danach, wie beruhigend seine Ergebnisse auf einem Dashboard wirken (Kapitel 8.4–8.6).

Governance hat dann eine klare Rolle. Findet eine IBP-Sitzung statt, sollte sie keine Zeremonie des Zahlenschleifens sein. Sie sollte ein Forum darstellen, das die Ökonomie verändert: Passen Sie Strafen und Schwellenwerte an, fügen Sie Beschränkungen hinzu oder entfernen Sie diese, entscheiden Sie über Aufschub oder verzögerte Bindung, wo dies einen echten Optionswert schafft, und überprüfen Sie die zeitlichen Konstanten – die Halbwertszeit von Verpflichtungen – damit sich die Organisation im nächsten Monat schneller anpassen kann als im letzten (Kapitel 8.6; Kapitel 4.4).

Wird IBP auf diese Weise beschrieben, ist es lediglich ein Rahmen um eine wirtschaftliche Maschine – nicht die Maschine selbst. Selbst Befürworter von IBP betonen zu Recht, dass der Prozess in der Verantwortung der P&L-Führungskräfte liegen, in die Finanzen integriert, durch Szenarien gespeist und mit der Umsetzung verknüpft sein muss. Dort, wo sie aufhören, beginnt die eigentliche Arbeit: den Konsens und die Stellvertreter durch bepreiste Unsicherheit und automatisierte, prüfbare Entscheidungsfindung zu ersetzen.1

Was an IBP beibehalten und was aufgegeben werden sollte

Behalten Sie die bereichsübergreifende Verantwortung, die Verknüpfung mit der Finanzabteilung und den langen Zeithorizont bei. Diese sind Voraussetzungen für erwachsene Gespräche, und der IBP-Kanon besteht zu Recht darauf, dass sie unter anderem den Blick über 24 Monate sowie die explizite Abstimmung von Risiken und Chancen berücksichtigt. Legen Sie jedoch die Vorstellung ab, dass das Ergebnis „eine Zahl“ sein muss. Das Ergebnis sollte eine bepreiste Haltung darstellen: Welche Ausreißer von Bedeutung sind, wie viel Schmerz das Unternehmen am Rande zu akzeptieren bereit ist, welche Optionsprämien es zahlt und wo Aufschub und Verzögerung gegenüber frühzeitiger Bindung vorteilhaft sind.1

Wenn Sie einen Beweis dafür wollen, dass Governance allein nicht ausreicht, schauen Sie in das Kleingedruckte der beeindruckenden Fallstudien: Selbst diese räumen ein, dass monatliches IBP mit Daten, Analysen und nahezu Echtzeit-Umsetzung gekoppelt sein muss, um die angekündigten Vorteile zu liefern – und dass IBP-Meetings ohne disziplinierte Vorgaben eher zu Reviews als zu Entscheidungen verkommen. Die besten Implementierungen nähern sich einer wirtschaftsorientierten Haltung, manchmal auch ohne sie so zu benennen.3

Schlusswort

Das Versprechen von IBP war es, das Unternehmen um eine gemeinsame Zukunftsvision auszurichten. Ausrichtung ist nützlich, aber sie bedeutet noch nicht Leistung. Leistung entsteht aus vielen kleinen Wetten, die unter Unsicherheit, korrekt bepreist, prompt umgesetzt und anhand des Hauptbuchs beurteilt werden. Das ist die Haltung, die ich in Introduction to Supply Chain verteidige – siehe Kapitel 4 („Das Ziel of supply chain“), Kapitel 8 („Decisions“, insbesondere „Deciding under uncertainty“ und „Changing course“) sowie Kapitel 3.2.3 („Die Fallstricke von Sicherheitsbeständen“).

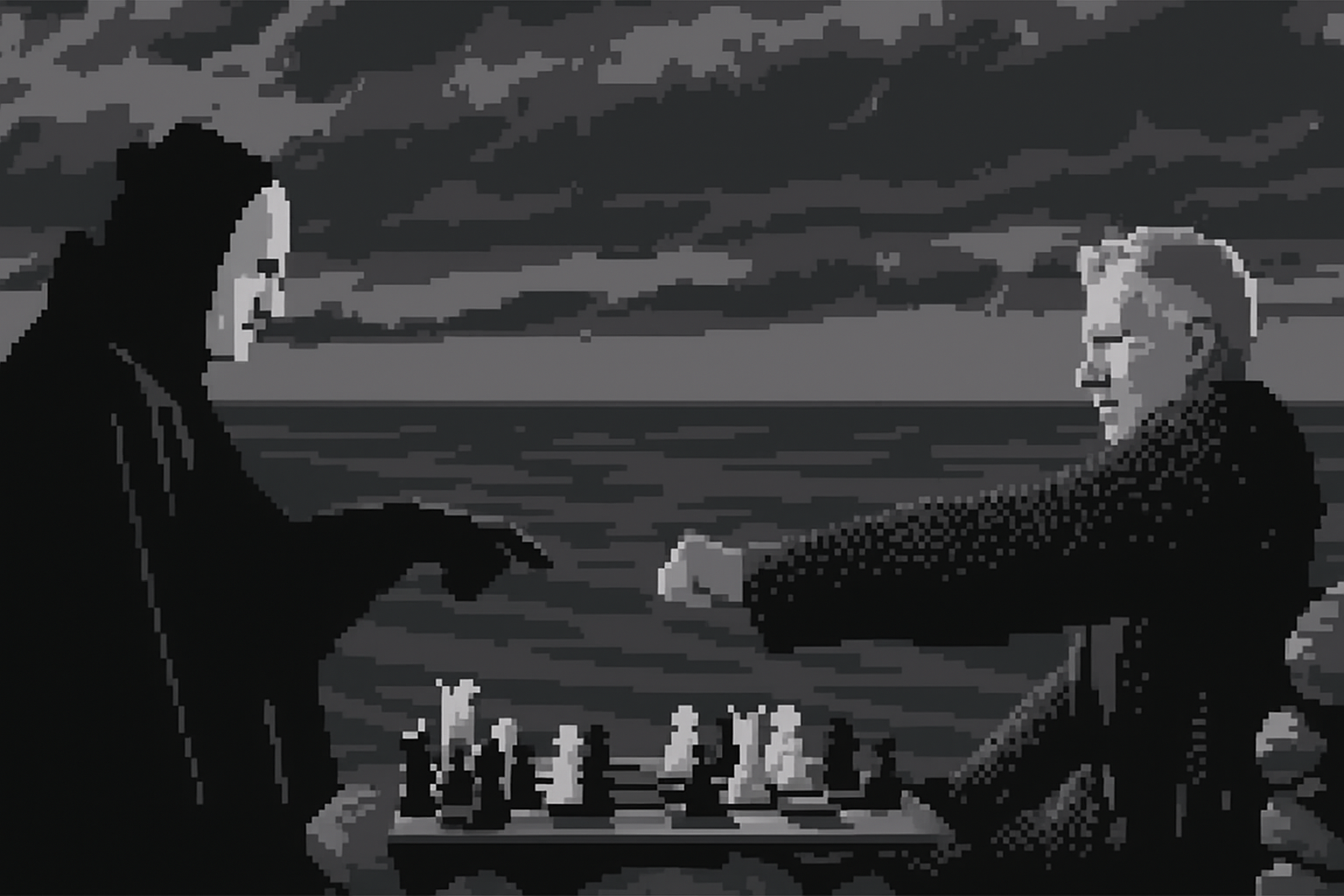

Wenn Sie sich entscheiden müssen, wählen Sie Ökonomie statt Zeremonie. Noch besser: Behalten Sie eine einfache Governance-Struktur bei und lassen Sie eine probabilistische, preisbewusste Maschine die schwere Arbeit übernehmen. Ein Unternehmen gewinnt nicht, indem es sich auf einen Plan einigt; es gewinnt, indem es bessere Wetten schneller abschließt – mit weit geöffneten Augen für die ungezähmte Gestalt der Zukunft.