Spitzenleistung minimaler Anstrengung: Große Sprachmodelle für Supply Chain Entscheidungen.

„Es reicht nicht, bereits geöffnete Türen zu öffnen; man muss auch vermeiden, den Griff in Word blau neu zu streichen.“

Falls Sie einen Schnellkurs im Offensichtlichen Feststellen benötigen und gleichzeitig Microsoft Azure anpreisen wollen, schauen Sie nicht weiter als zu dem kürzlich erschienenen „Große Sprachmodelle für Supply Chain Entscheidungen“.1 Das Dokument verspricht, die Abläufe zu revolutionieren; stattdessen wärmt es die Reste von gestern wieder auf, serviert sie in Times New Roman und verlangt Eintritt.

Im Folgenden eine humorvolle Autopsie dieser Meisterleistung der Plattitüden.

1. Ein Tatort der Formatierung

Bevor wir das Abstract erreichen, beleidigt uns das Papier mit der standardmäßigen Heading 1 von Microsoft Word 97. Kein LaTeX, keine typografische Liebe, nicht einmal ein halbherziger Versuch einer anständigen Bildunterschrift. Liebe Autoren: Falls TikZ einschüchternd wirkt, ändert wenigstens die Titel-Farbe – irgendetwas, um zu beweisen, dass ein Mensch die Vorlage berührt hat.

2. Türen weit aufstoßen

Seite 1 verkündet feierlich, dass „Modern supply chains are complex“ und dass „Optimierungswerkzeuge weit verbreitet eingesetzt werden.“ Bahnbrechend. Als Nächstes enthüllen sie, dass Wasser nass ist und Montage auf Sonntage folgen.

Im gesamten Text ist jeder Fakt entweder:

- bereits in OR-Grundkursen vor zwei Jahrzehnten behandelt worden, oder

- so generisch, dass er per Copy‑&‑Paste in Wikipedia eingefügt werden könnte, ohne dass es jemand bemerkt.

3. LLM 101 — im Jahr 2025

Abschnitt 2 verbringt drei Seiten damit zu erklären, dass ein LLM „das nächste Wort vorhersagt.“ Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Physikpapier einreichen, das kurz anhält, um Newtons F = ma zu erläutern. Das ist Spitzenminimalaufwand: das Modell der Wissenschaft, bei dem man annimmt, dass der Leser gerade erst aus dem Jahr 1990 erwacht ist.

4. Wo bleiben die Zahlen?

Der Titel verspricht „Entscheidungen“, doch die einzige Gleichung, die zu sehen ist, ist die Seitenzahl im Fußzeilenbereich. Keine Formulierungen, keine loss functions, keine KPIs, kein Benchmark im Vergleich – selbst nicht zum Excel-Solver. Uns wird mitgeteilt, dass GPT‑4 „rund 90% accuracy“ erreicht. Genauigkeit von was, eigentlich? Kostenschätzungen? Service Levels? Identifikation von französischem Gebäck? Fehlt eine Metrik, so rundet 90% von null Beweisen immer noch auf null ab.

5. Das Was-wäre-wenn-Kabarett

Die Autoren präsentieren eine großartige Architektur (siehe Abbildung 1 – ein Flussdiagramm, das PowerPoint-ClipArt würdig ist), die ein simples „was wäre wenn?“ in „mathematischen Code“ übersetzt.

Doch die Magie hinter den Kulissen bleibt der Fantasie überlassen. Welcher Solver? Welche Laufzeit? Wie bewahrt man die Machbarkeit, wenn GPT fröhlich Einschränkungen hinzufügt, die das Modell sprengen? Schweigen. Vertrauen Sie uns, wir sind die Experten.

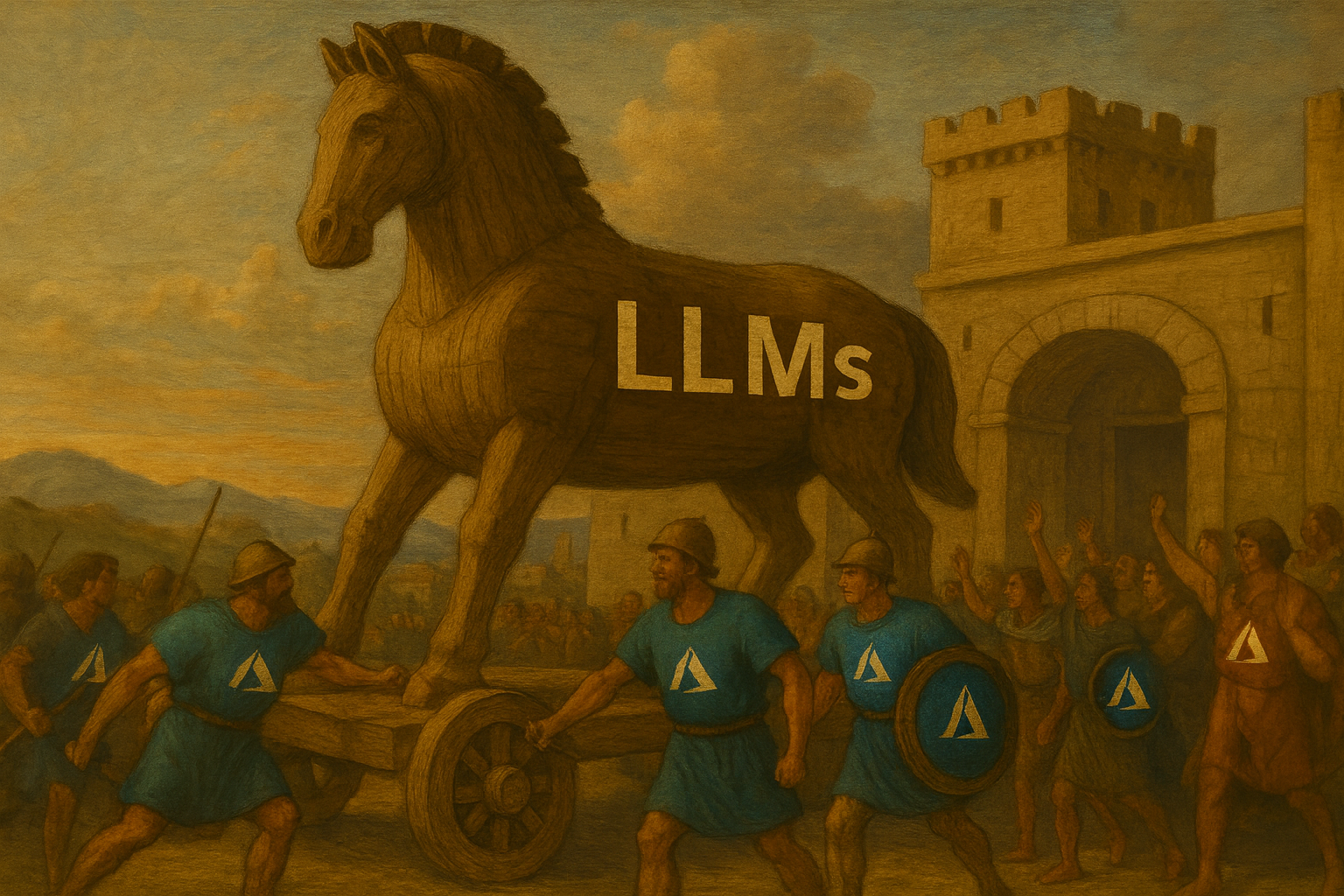

6. Gesponserte Inhalte, akademische Edition™

Etwa ein Drittel der Seiten ist eine Fallstudie über Microsoft Azure-Planer, von denen wir erfahren, dass sie nun begeistert sind, weil ein interner Chatbot ihnen 23 % Untersuchungszeit erspart.

Dieses Verhältnis ist verdächtig präzise für eine nie definierte Kennzahl. Noch wichtiger: Das „Experiment“ ist nicht von einer Pressemitteilung zu unterscheiden. Product Placement mag in Transformers 19 in Ordnung sein, aber in einem akademischen Kapitel stinkt es nach Infomercial.

7. Risiko? Ethik? Nein.

LLMs halluzinieren, lecken Daten aus, erfinden Lieferanten aus dem Nichts – nichts davon findet im Diskurs Erwähnung. Die Autoren weisen zwar darauf hin, dass Nutzer „lernen müssen, präzise Fragen zu stellen,“ und damit effektiv den Anwender beschuldigen, falls das Modell aus dem Ruder läuft. Das ist, als würde man ein Auto ohne Bremsen ausliefern und den Fahrern auftragen, ihre Stopps sorgfältig zu planen.

8. Bibliographie ohne Biologie

Fünf Referenzen: Fünf sind Selbstzitate, drei sind Preprints, eine ist HBR (lesen: Unternehmensblog mit Fußnoten). Echte supply chain Literatur – Nachfrageprognose, stochastische Optimierung, probabilistische Lieferzeiten – ist nirgends zu finden. Anscheinend begann OR, als GPT‑3 veröffentlicht wurde.

9. Verpasste Gelegenheiten

- Probabilistisches Denken: Supply chains laufen auf Unsicherheit. Das Papier läuft auf deterministischem Feenstaub.

- Kausale Inferenz & kontrafaktische Überlegungen: Ersetzt durch „frag GPT, was passiert, wenn Fabrik F stillgelegt wird.“

- Rechenkosten: GPUs werden als „Spezialhardware“ abgetan. Ihre Cloud-Rechnung wird grüßen.

Abschließende Gedanken

Dieses Kapitel ist nicht falsch; es ist einfach belanglos. Es trägt etwa so viel zur supply chain science bei, wie Bumper‑Sticker-Weisheiten zur Philosophie beitragen. Wenn das Ziel war zu beweisen, dass LLMs in der Lage sind, ein supply chain Papier zu schreiben, dann herzlichen Glückwunsch – die KI hat es eindeutig getan, und niemand hat sich die Mühe gemacht, es zu redigieren.

Für Leser, die Substanz suchen, schlage ich vor, das Papier zu überspringen und ChatGPT mit „erkläre supply chain optimization, als wäre ich fünf“ aufzufordern. Sie erhalten überlegene Inhalte, besser formatiert und ohne die Azure-Werbespots.