Die Tyrannei der Zeitreihen

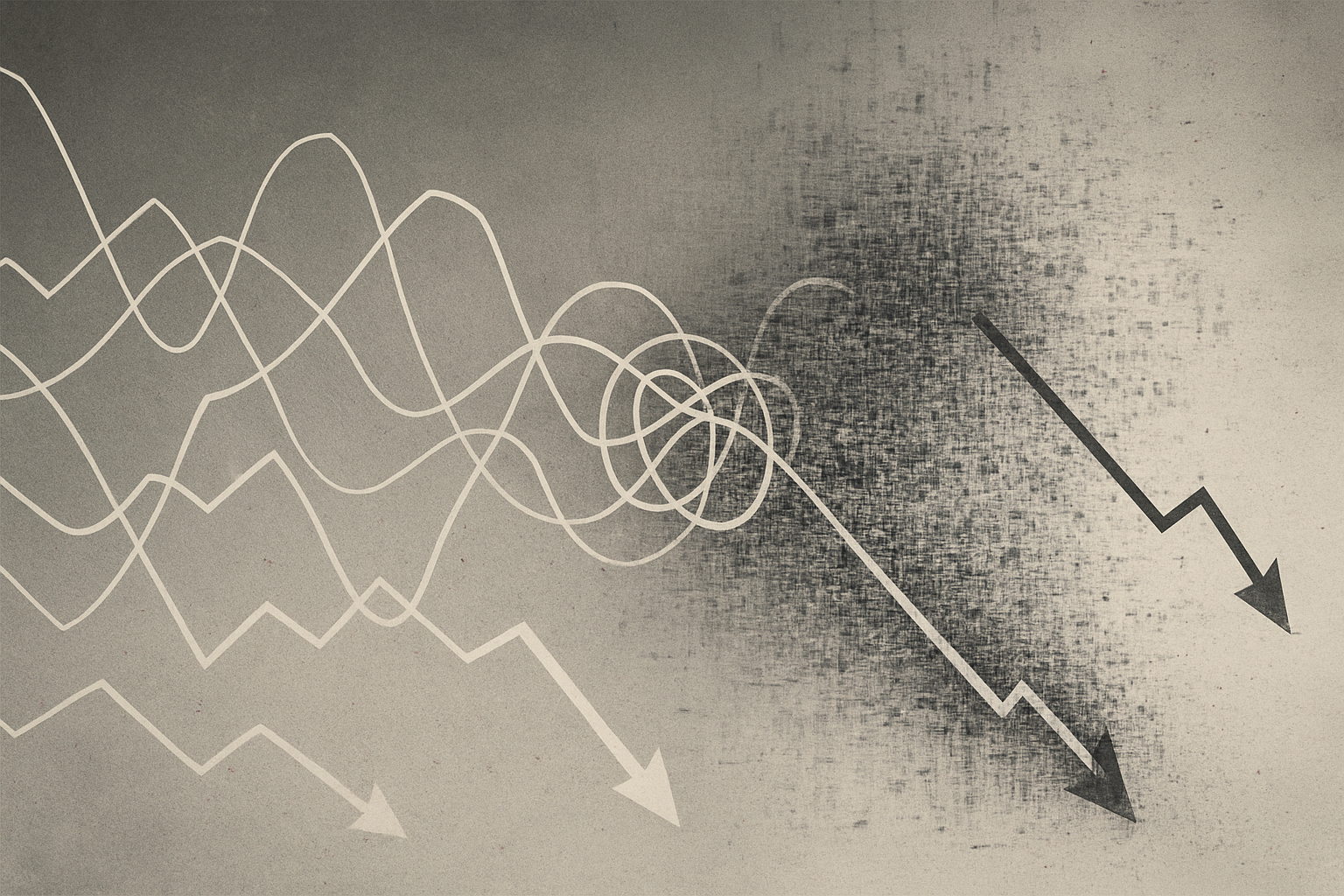

Nur wenige mathematische Abstraktionen haben die Performance von supply chains so allumfassend – und so leise – beeinträchtigt wie die unscheinbare Zeitreihe. Trotz dieser Bilanz bleiben Zeitreihen in Mode. Ganze Software-Kategorien basieren auf der Speicherung, Analyse und Prognose von Zeitreihen; Planungsrahmenwerke wie S&OP oder IBP werden fast ausschließlich über sie definiert; und die meisten universitären Lehrpläne behandeln das Studium von supply chains kaum als mehr als eine Übung im Zusammenstellen, Zerlegen und Extrapolieren von time series.

Doch Popularität verleiht keine Gültigkeit. Bei Lokad haben wir uns bereits vor über einem Jahrzehnt vom Zeitreihen-Paradigma abgewandt, weil es systematisch die Kräfte ignoriert, die moderne supply chains prägen. Indem alles auf eine einzelne chronologische Dimension reduziert wird, macht es Praktiker blind gegenüber den vielschichtigen Interaktionen zwischen Kunden, Produkten, Lieferanten und Einschränkungen. Was folgt, ist eine Reise durch die blinden Flecken, die zwangsläufig entstehen, wenn Zeitreihen zur Allzwecklinse für Entscheidungsfindung werden.

1. Zeitreihen und der verschwindende Kunde

Viele Lehrbücher – und damit auch viele kommerzielle Softwarelösungen – behaupten, dass Kunden die „Servicequalität“ anhand numerischer Service-Level-Ziele wahrnehmen (z. B. „95 % Verfügbarkeit“). Die unordentliche Realität der Kundenerfahrung in eine ordentliche Zeitreihe von Füllraten zu übertragen mag bequem sein, ist aber nachweislich falsch.

Warenkörbe

Kunden kaufen Warenkörbe, nicht isolierte SKUs. Fehlt ein einzelner Artikel, kann die gesamte Transaktion – und möglicherweise auch die Kundenbeziehung – entfallen. Da eine Zeitreihe Mengen und Daten ohne den Transaktionskontext speichert, kann sie nicht rekonstruieren, welche Artikel eigentlich zusammen hätten geliefert werden sollen, welche Ersatzangebote gemacht wurden oder wie der Kunde reagierte. Die Datenstruktur ist von vornherein kundenblind gestaltet.

Loyalität

Die meisten Unternehmen sind auf Wiederholungskäufe angewiesen. Ob Sie Modebekleidung oder industrielle Befestigungselemente verkaufen – der Aufbau einer loyalen Kundenbasis ist entscheidend. Dennoch verwirft die klassische Zeitreihe die Identität des Käufers, sobald die Rechnung gebucht wird. Sie kann nicht erkennen, dass ein Erstkäufer zum Markenbotschafter wurde oder dass ein enttäuschter Stammkunde stillschweigend zur Konkurrenz gewechselt ist. Wieder einmal geht das entscheidende Signal verloren.

Substitutionen und Kannibalisierungen

Kunden haben oft Spielraum darin, wie sie ein Bedürfnis befriedigen: Sie tauschen Größe, Farbe, Marke oder Packungsgröße gegen Sofortigkeit oder Preis ein. Die Modellierung solcher Entscheidungsdynamiken erfordert die Beobachtung, welche Alternative der Kunde wählte, als der bevorzugte Artikel nicht verfügbar war. Die traditionelle Zeitreihe, die sich auf „Nachfrage für SKU X am Tag D“ beschränkt, ist strukturell nicht in der Lage, diese Wahl zu kodieren.

Kurz gesagt, die Darstellung der „Servicequalität“ als Zeitreihe von Service-Levels löscht fast alles, was für den Kunden von Bedeutung ist.

2. Zeitreihen und der unsichtbare Lieferant

Die Einschränkungen der Zeitreihen-Perspektive sind symmetrisch: Sie verschleiern die Realitäten der Lieferanten ebenso effektiv, wie sie die der Kunden, denen wir zu dienen versuchen, auslöschen.

Verstrickung der Durchlaufzeiten

Die Behandlung der Durchlaufzeit als eine unabhängige Zeitreihe pro SKU setzt voraus, dass jede Bestellung in einem isolierten Vakuum eintrifft. In der Praxis verbrauchen große Bestellungen die Kapazitäten der Lieferanten, verlängern nachfolgende Durchlaufzeiten und führen zu Kettenverzögerungen. Die Kopplung von Kapazitäten ist ein multidimensionales Phänomen; es kann weder verstanden – geschweige denn optimiert – werden, wenn jeder Artikel in eine eigene Zeitlinie gezwängt wird.

Bündelungsökonomie

Einkauf geht selten darum, die „optimale Menge“ für jede SKU isoliert zu ermitteln. Das eigentliche Ziel besteht darin, Hunderte von SKUs zu wirtschaftlichen LKW-Ladungen, Containerladungen oder Produktionsläufen zu synchronisieren. Die kanonische EOQ Formulierung, die aus dem Zeitreihen-Denken hervorging, ignoriert Synergien zwischen SKUs und verfehlt damit den eigentlichen Punkt vollständig.

Gemeinsame Wertschöpfung

Die wertvollsten Lieferanten sind Co-Innovatoren: Sie schlagen Designanpassungen vor, entwickeln neue Sortimente und teilen Risiken. Solche kollaborativen Dynamiken entwickeln sich über Quartale und Jahre, nicht in einem ordentlichen periodischen Rhythmus. Indem der Analyst die Realität in stationäre Reihen zwingt, macht er die Innovation der Lieferanten buchstäblich unsichtbar.

3. Der Komfort eines nach innen gerichteten Paradigmas

Warum hält sich das Zeitreihen-Paradigma also? Weil es einfach ist.

-

Die Akademia liebt Zeitreihen: Sie liefern elegante autoregressive Modelle, die einfach zu lehren, einfach als Hausaufgabe aufzugeben und einfach zu bewerten sind.

-

Softwareanbieter lieben Zeitreihen: Das Speichern von Daten als Zeitstempel plus eine Zahl ist trivial, ebenso wie das Anfügen eines Prognose-Widgets, um die Kurve zu extrapolieren.

-

Manager lieben Zeitreihen-Dashboards: Ein übersichtliches Liniendiagramm bietet die tröstliche Illusion, dass die Vergangenheit Sinn ergab und die Zukunft sich nur geringfügig unterscheiden wird.

Doch Bequemlichkeit ist nicht gleich Leistungsfähigkeit. Ein nach innen gerichtetes Unternehmen mag sich einreden, dass diese Kurven die Leistung messen; der Markt, befreit von der Illusion, wird schlechte Zuteilungen von Beständen, Kapazitäten und Liquidität dennoch bestrafen.

4. Befreiung: Die hochdimensionale Realität umarmen

Seit Ende der 1990er-Jahre haben Fortschritte in der hochdimensionalen Statistik, probabilistischer Programmierung und großskaliger Optimierung es vollkommen machbar gemacht, die reale, unordentliche Struktur von supply chains zu modellieren: Transaktionen, Warenkörbe, Optionen, Einschränkungen und Rückkopplungsschleifen. Ja, die resultierenden Modelle sind komplexer als eine univariate Zeitreihe – aber die zusätzliche Komplexität ist kein Makel; sie ist die unvermeidbare Komplexität, die bereits im Unternehmen vorhanden ist.

Lokads eigene prädiktive Optimierungs-Architektur wurde oft als „kompliziert“ bezeichnet. Wir gestehen uns schuldig, mit einem Vorbehalt: Unsere Methoden spiegeln die bereits bestehende Komplexität des Einzelhandels, der Fertigung, der Luft- und Raumfahrtindustrie oder von Oil & Gas wider. Der Einzelhandel wäre trivial, wenn jedes Produkt isoliert um Regalfläche kämpfen müsste. Die Fertigung wäre trivial, wenn Produktionsaufträge niemals um gemeinsame Maschinen oder Rohmaterialien konkurrieren würden. Die internationale Logistik wäre trivial, wenn Container sich auf magische Weise selbst anpassen würden. Die Realität weigert sich, so entgegenkommend zu sein; ein anderes Vortäuschen durch Zeitreihen-Sophistik vervielfacht nur die Kosten.

5. Fazit

Die Zeitreihenanalyse ist nicht falsch; sie ist einfach unzureichend. Wie eine zweidimensionale Karte eines Gebirges kann sie für gewisse enge Aufgaben nützlich sein, aber katastrophal, wenn man sich bei der Navigation des Terrains darauf verlässt. Eine moderne supply chain existiert in einem Raum, in dem Kunden, Produkte, Lieferanten, Kapazitäten und Einschränkungen auf eine Weise interagieren, die in einer einzigen Zeitlinie nicht erfasst werden kann.

An Zeitreihen festzuhalten, weil sie einfach sind, ist ein Abschweigen. Die Werkzeuge existieren inzwischen, um sich der Komplexität von supply chains direkt zu stellen, und der Wettbewerbsvorteil, den sie verschaffen, wächst jedes Quartal. Die Frage ist nicht mehr, ob wir die Tyrannei der Zeitreihen überwinden können, sondern ob wir den Mut haben, Organisationen aufzubauen, die Einsicht über Bequemlichkeit stellen.