00:11 イントロダクション

01:59 企業向けソフトウェアの世界

05:07 認識の堕落

08:59 実験心理学

14:15 これまでの経緯

15:57 事例研究:ベンダーについて(再確認)

18:15 市場調査 - 直接

18:55 誤った質問

25:11 利益相反

32:30 中立を装うこと

32:59 願望的思考

36:40 市場調査 - 敵対的

36:55 銀の弾丸テスト

40:12 定性的な質問

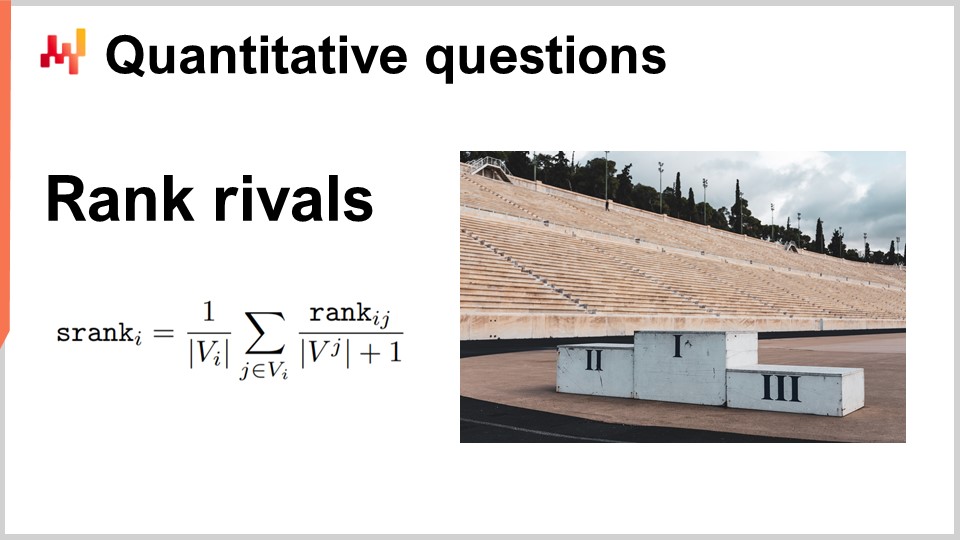

44:01 競合のランク付け

46:16 ベンダー間評価形式

48:45 異議

54:47 市場調査のまとめ

59:31 結論

01:01:28 今後の講義と聴衆からの質問

説明

現代のサプライチェーン は、無数のソフトウェア製品に依存しています。適切なベンダーを選択することは生死に関わる問題です。しかし、ベンダーの数が多いため、企業はこの課題に対して体系的なアプローチを必要とします。従来の市場調査の手法は良い意図から始まりますが、調査会社が本来分析すべき企業のマーケティングのフロントとして機能してしまうため、必然的に悪い結果に終わります。偏見のない調査会社が現れるという期待は誤りです。しかし、ベンダー間の相互評価は、偏った市場調査会社であっても偏りのない結果を生み出す手法です。

全文文字起こし

皆さん、こんにちは。このサプライチェーン講義シリーズへようこそ。私はジョアネス・ヴェルモレルです。本日は「敵対的市場調査」についてご講義いたします。現代のサプライチェーンは、非常に洗練されたソフトウェア製品に大きく依存しており、これは先進国で少なくとも20年以上にわたって続いている状況です。最適なツールやベンダーの選定は大きな懸念事項であり、最大のサプライチェーンを運営する大企業でさえ、現代のサプライチェーンを実際に運用するために必要なアプリケーションの全体像の各部分を内部で一から再構築する余裕はありません。

ベンダーの選定は慎重に行う必要があり、本講義で注目する問題は、企業向けソフトウェアの分野でいかに実際の市場調査を実施するかということです。私の提案は、科学的にも非常に信頼性の高い結果を得る方法もあれば、誤った方向に進んでしまい、残念ながら貴社が求める最高の投資利益率を生み出すベンダーを特定するという成果を得られない市場調査の手法も存在するということです。なお、免責事項として、私はLokadのCEOであり、同社はサプライチェーン分野で活動する企業向けソフトウェアのベンダーの定義に該当します。

企業向けソフトウェアの世界は、控えめに言っても非常に広大です。スクリーンには、広範なサプライチェーンを運営する現代の大手企業に見られる典型的な製品を表す略語のリストが表示されています。それぞれの略語の背後には1つの概念があり、世界中で数十社ものベンダーが活動しており、そのうち数社はオープンソースで、その他は独自開発です。企業はもちろん、これらの製品の一部を内部で再構築することを決定することは可能ですが、サプライチェーンのあらゆる側面を社内で完全に再構築しようとするという提案は、私の知る限り現実的とは言えません。非常に大企業であっても、再実装すべき項目が多すぎるのです。

結局のところ、重要なのはこれらの製品に対するベンダーを実際に選定することです。たとえ自社で再構築することを目標としていたとしても、興味のある分野での適切な市場調査研究から始めることが、実際に何を再構築すべきかを知るための非常に合理的な出発点となるのです。

さて、私が抱えている問題は、逸話的な証拠から始めると、すべてのベンダーを整理するために公開されている知識の質が非常に低いと考えるということです。例えば、数日前に起きたスエズ運河の閉塞事件に関するWikipediaページと、ERPに関するWikipediaページを比較すると、スエズ運河の事件に関するページは非常に質が高く、よく書かれ、信頼できる情報源に基づいており、洞察に満ちた内容が提供されています。一方、ERPに関するWikipediaページや他のオンライン百科事典の内容は非常に低品質で、ERPの本質を理解するために学生にそのページを参照させることは決して勧められません。我々はこの問題を抱えており、さらに驚くべきことに、現在の形態のERPは20年前には既にある程度安定していたにもかかわらず、ドメイン知識の質が非常に低いだけでなく、時間とともに改善されていないのです。

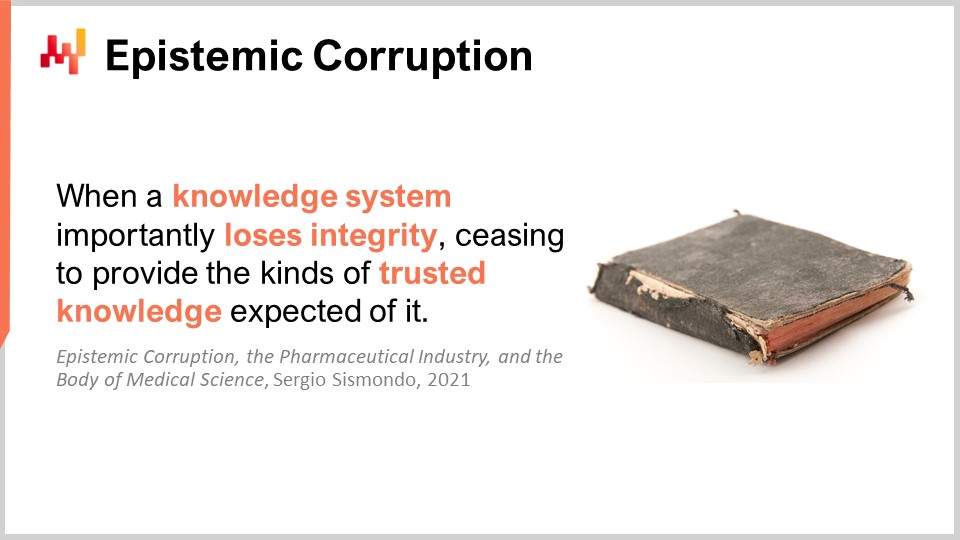

我々が直面している問題は『認識の堕落』として知られていると考えています。セルヒオ・シスモンドは、認識の堕落を「知識システムが重要な意味で誠実さを失い、期待される信頼性と知識を提供できなくなる状態」と定義しています。これは、シスモンドが2021年に認識の堕落、製薬業界、および医学の体系について発表した論文からの引用です。この認識の堕落の問題は企業向けソフトウェアに特有のものではなく、他の多くの分野にも存在すると考えています。私が医学分野に注目している理由は、その分野がこの点で非常に成熟しており、過去数十年にわたりこれらの問題が広範に研究されてきたからです。

コクラン・ライブラリーによる興味深い研究では、8,000以上の医療試験のメタ分析が行われました。調査の結果、産業界からの資金提供が関与している試験では、対象となる治療法の肯定的側面が著しく強調される大きなバイアスが存在することが明らかになりました。同様に、その治療法に関連する否定的な副作用、いわゆる医原性効果を過小評価する大きなバイアスも存在します。この8,000件の試験の大規模なメタ分析で興味深い点は、コクランレビューによれば、産業界から資金提供を受けた試験とそうでない試験とでは区別が付かないということです。これらすべての試験は独立した第三者機関によって運営されているため、製薬業界が自ら試験を行っているわけではありません。非常に規制され、厳しく管理され、厳格に監査されているのです。

彼らが指摘するのは、産業界からの資金提供の有無によって試験を区別することができないという点です。試験は全く同じであり、試験を詳細に検証し、その方法論を見ると、何一つ区別がつきません。資金提供が明記されていなければ、その試験が産業界によって、あるいは別の主体によって引き起こされたのかを推測することはできません。これは、資金提供の存在だけで業界全体の歪みが生じる可能性があることを示しており、非常に興味深い点です。

そして、再び19世紀のデンマークの哲学者、ソーレン・キェルケゴールの言葉を引用すると、「世界が変わるにつれて腐敗の形態はますます巧妙になるが、決して良くはならない」というものです。ご覧の通り、認識の堕落の現象は、単なる賄賂による旧式の汚職とは異なり、その時点で支配的なベンダーに有利なように、知識の全体領域が歪められるというものなのです。

何が起こっているのかをより正確に理解するためには、もう一つの科学、すなわち実験心理学が何を語っているかを詳しく見てみる必要があると考えます。

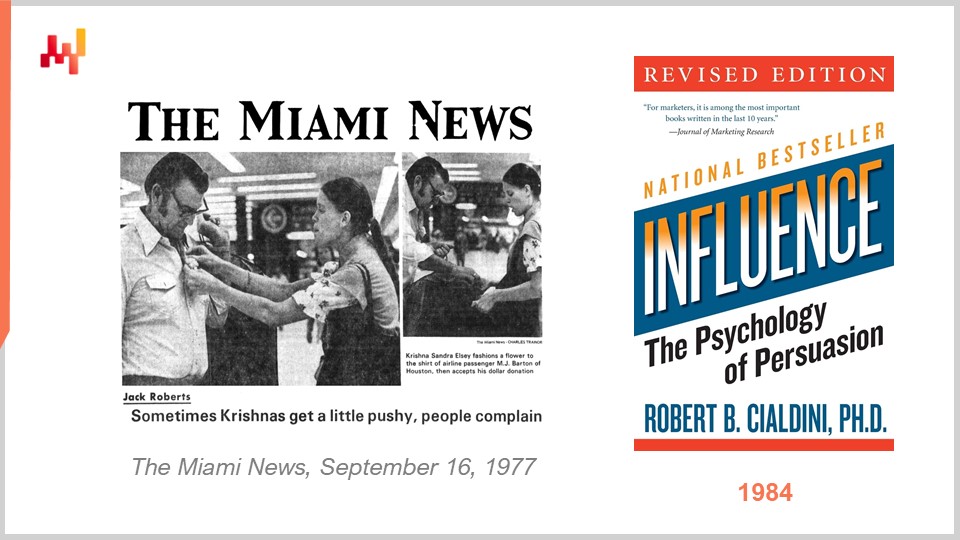

研究者のロバート・チャルディーニは、1984年に「Influence: The Psychology of Persuasion」という魅力的な書籍を出版しました。チャルディーニは非常に著名な人物です。彼は、テレセールス会社、ロビー団体、そして宗教運動など、当時最も影響力のある組織に潜入するため、3年間の潜入調査を行うことを決意しました。その狙いは、どのような影響力の技法が働いているのかを観察することにありました。彼はまず地下での3年間にわたり情報を収集し、その後、仲間の研究者たちと共に、潜入時に得た洞察をより制御された環境で再現することで、厳密な科学的成果を生み出しました。

潜入手法は見た目ほど壮大ではありませんでした。主に、仕事に応募し、採用され、訓練を受け、一定期間その場に留まって物事の運営方法を体感するというものでした。チャルディーニは影響力のメカニズムの中で、相互性と呼ばれる非常に単純な仕組みを特定しました。相互性とは、私があなたに善意を示せば、あなたも私に対して善意を示すという、ほとんどの人間が直感的に反応するものです。

しかし、チャルディーニにとって驚くべきは、相互性が存在することではなく、それが非常に見事な方法で悪用され得るという点でした。うまく策略を巡らせれば、この相互性のメカニズムから全く予想外の効果を引き出すことができます。これを説明するため、チャルディーニは1960年代後半に現れ、1970年代に成長した宗教運動であるハレ・クリシュナの例を挙げています。クリシュナ信者は、驚異的な成果を上げる販売手法を先駆けたことで、史上最も成功した花のベンダーの一角となりました。

その手法は非常に単純でした。彼らは空港で花を販売しており、無作為に乗客を選んで花を渡していました。乗客が花を返そうとすると、クリシュナは「いやいや、この花は差し上げたものですが、もしお支払いになりたいなら自由に決めてください」と言いました。つまり、クリシュナ信者たちは単に花を無料で提供し、人々に希望する金額を支払ってもらえるようにしていたのです。

驚くべきことに、この手法により彼らは空港で他のどの花屋が達成したことよりも桁違いに多くの花を販売することに成功し、さらに1本あたりに得られる金額も通常の花屋が1本販売する場合の金額に比べ桁違いに高かったのです。この手法は非常に成功したため、1970年代のクリシュナ運動の資金調達に大きく寄与しました。後にチャルディーニは、主に学生を対象にした制御された環境下でこの手法を再現し、相互性の概念を巧みに悪用する非常に興味深いメカニズムであると確認しました。これにより、人々は与えられたものの価値を金銭的に表明せざるを得なくなりました。人々は何かを与えられたことでその借りを返したいと感じ、必ずしも見知らぬ人に借りを残したくはなかったのです。結果として、これは非常に効果的な販売手法となりました。

実際、この手法はあまりにも効果的であったため、後年にはアメリカのほとんどの空港で花の無料提供が禁止されるようになりました。私は、相互性、特に相互性の悪用が現在企業向けソフトウェアを悩ませている問題の核心にあると考えており、その点について後ほど再度触れていきます。この心理的メカニズムが作用しているのです。

本講義は、第二章の第5回目の講義です。このサプライチェーンに関するシリーズでは、第1章で、サプライチェーンを学問分野としても実践としても捉えた私の見解を示しました。特に、サプライチェーンは他者の市場での動きによって回答の妥当性が完全に損なわれる多数の厄介な問題の集合体であることを指摘しました。

私は、これら数多くの厄介な問題に直面した際に対処し、厳密な結果を得るための方法論に第二章全体を捧げることに決めました。これまでに、定性的な手法と定量的な手法の一連の方法を見てきました。サプライチェーンのペルソナは定性的な手法であり、一方、実験的最適化はより定量的な側面を持っています。本日は、企業向けソフトウェアの分野で市場調査を実施するという定性的な問題に再び焦点を当て、特にサプライチェーンの問題に関心を寄せていきます。今日私が提示する内容はサプライチェーン向けソフトウェアに限定されるものではなく、企業向けソフトウェア全般に広く適用されるものです。

第二章の最初の講義であるペルソナ講義で見たことを振り返りましょう。ベンダーはあくまで自らの製品を売るため、質問をすれば、彼らは最も好意的な光を当てて自社製品を提示するだけです。それ以外を期待するのは愚かであり、この考え方はローマ法の「dolus bonus(善意の嘘)」という概念に何世紀も前から組み込まれてきました。確かに、商人は嘘をつきますが、それはある意味当然のことです。売るべきものがあるときに起こることであり、詐欺ではなく、法的に認められている行為なのです.

私はより具体的には、以前の講義で見たように、事例研究から生じるもう一つの問題があると考えています。事例研究は常に肯定的なものであり、ある種のソリューションを導入することで得られる投資収益率を示す作品に過ぎません。ネガティブなリターンを示す事例研究は非常に稀です。私が示したのは、クライアントやアナリストを参画させることで、より客観的なリサーチ形式が得られるのではなく、むしろさらに偏りが強まるということです。本質的には、ベンダー自身の偏りと、独自の利益を持つクライアント企業の偏りが積み重なるのです。もし市場調査会社がその上に加われば、それらの偏りもまた積み重なっていきます。

結論として、以前の講義で述べたように、エンタープライズソフトウェア分野の事例研究は、本質的には誇張されたインフォマーシャルに過ぎません。これは「dolus bonus」の働きによるものであり、信頼性を前提とした評価基準として利用することはできません。

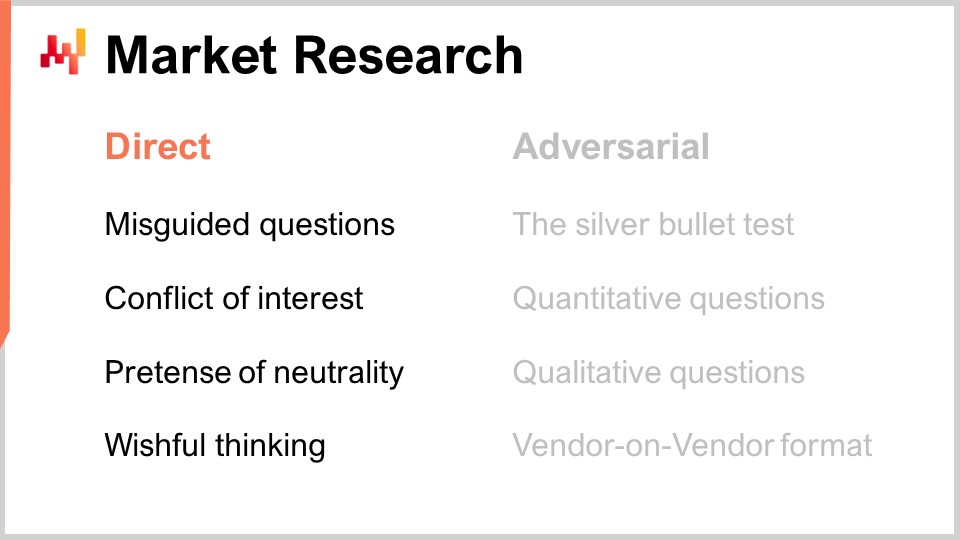

さて、実際に市場調査をどのように実施するかを掘り下げてみましょう。まず、市場調査の誤ったアプローチ、つまり直接的市場調査アプローチがどのようなものであってはならないかを示します。次に、対抗的市場調査という、はるかに優れた多くの利点をもつ市場調査手法を紹介します。その第一の利点は、実際に信頼できる結果が得られるという点です。

古典的な直接市場調査は、単純かつ直感的な方法に従います。これは、サプライチェーンを運営する企業が特定の問題を解決するベンダーを探す場合、戦略的な意思決定を支援するコンサルタント、または専門の市場調査会社によって実施されることが多いです。これらの関係者が市場調査で採用する典型的な方法は、単に質問を投げかけることです。

まず、例えば「time series予測は可能ですか? 最小発注数量をサポートしていますか? 航空宇宙のサプライチェーンに関する事例研究はありますか?」のような質問のリストを作成します。その後、ベンダーのリストを作成し、すべてのベンダーに対してこれらの質問を一斉に送ります。回答を受け取り、統合して分析することで、市場の洞察を得、企業にとって最も有望な価値を提供しているベンダーを特定するのです。

私は、このアプローチが二つの点で根本的に誤っていると考えています。第一に、この手法はベンダーから正直な回答が得られるという前提に大きく依存しています。しかし「dolus bonus」の状況下では、ベンダーから得られる回答はすべて、ある程度の虚偽を含むことになります。自らベンダーである私の立場から言えば、これはベンダーの本質そのものです。製品を持っていれば、どんな製品よりも自社製品が優れていると主張するのが常です。もしエンタープライズソフトウェアのベンダーに何かができるかと尋ねれば、どんな質問であっても必ず「はい、可能です」と回答するのです。通常、問題となるのはこれらの質問が解釈の余地を残している点です。例えば、ベンダーがMOQsをサポートしているかどうかを尋ねた場合、その「サポート」の意味するところは何かによって異なります。もし、MOQを入力するフィールドがあり、完全に些細なnumerical recipeが付与されているに過ぎなければ、どのエンタープライズベンダーもMOQをサポートしていると答えるでしょうが、それでは全く役に立ちません。事例研究や参考資料は、エンタープライズソフトウェア製品の単純な仕様よりもはるかに偏りが強いのです。

第二の問題は、全く異なる点にあり、どの質問を投げるべきかが分からないということです。科学の歴史を振り返れば、多くの歴史的科学的ブレイクスルーは、答えを得ることではなく、むしろ適切な質問を見出すことにありました。正しい質問を知ることは、実際に答えを得るよりも遥かに要求が高く、困難な作業です。ほとんどの問いにおいて、答えを得ること自体は単純な作業ですが、一度質問が明確になれば、答えを得るためには確かに時間と資源が必要となります。しかし、非常に難しいのは、そもそもどの質問をすべきかがわからないという点です。ここで私は、この方法論が的外れであると主張するのです。というのも、大抵の場合、核心を外れた長い質問リストが作成されるからです。クライアント企業、コンサルタント、または市場調査会社といった主体は、主要な課題が何であるかを理解しておらず、何十年にもわたり現場で戦ってきたベンダーが持つ内部知識を欠いているのです。

ちなみに、私が普段観察しているのは、コンサルタントが介入すると問題が一層拡大するということです。彼らは自らの報酬や業務の正当性を裏付けるため、質問の数を無理に膨らませるのです。再度言いますが、嘘が増えたからといって、より良い結果が得られるわけではなく、単に混乱が増大し、真実にたどり着くことは困難になります。

ここでの問題の核心は、利害の衝突にあります。これがベンダーに影響を及ぼし、ベンダーが自社のソリューションの長所や短所について完全に真実な回答を提供できない理由でもあります。しかし、私は、市場調査会社から生じる、もっと根深い利害衝突の問題が存在すると考えています。彼ら自身が抱える巨大な利害衝突の問題について、詳しく見ていきましょう。

まずおさらいですが、利害衝突に関する二大ゴールデンルールは次の通りです。1) 利害衝突は公に明示されなければならない。ちなみに、これは本シリーズの最初の講義で私が実践したことであり、エンタープライズソフトウェアベンダーである企業のCEOであるという事実を提示し、この講義でもその免責事項を再確認しました。2) 利害衝突があるかどうかを自分で決める権利はないということです。これは自分次第ではなく、集団で合意された一般原則に基づき、あなたの状況が利害衝突を呈するならば、それは客観的な評価となるのです。自分自身で判断できる問題ではありません。

さて、利害衝突の具体的な内容を検証するために、世界銀行は調達チーム向けに非常に洞察に満ちた利害衝突ガイドを提供しています。そこで彼らは、賄賂や縁故など、直接的な金銭的利益を得るための従来型の利害衝突のあり方をすべて紹介しています。このドキュメントへのリンクは、後ほど動画の説明欄に掲載する予定です。しかしながら、これらの旧来の利害衝突の状況は、エンタープライズソフトウェアの世界で問題視されるものではありません。ソーレン・キェルケゴールの言葉を借りれば、「世界が変わるにつれて、腐敗の形態はますます巧妙になるが、決して改善されない」とも言えます。ソフトウェア業界では、より巧妙な腐敗が発展しているのです。

では、具体的な問題点は何でしょうか。まず、トレードショーです。トレードショーそのものは問題ありませんが、市場調査会社が主催する場合に問題が生じます。そうした状況では、市場調査会社はベンダーをクライアントとして取り込み、トレードショーで露出させるのです。もし、市場調査会社が料金を支払わせてベンダーをトレードショーに招待するなら、その料金は明らかに市場調査会社のものとなり、絶大な利害衝突が発生します。ちなみに、医療科学など厳しく規制されている分野、例えば製薬業界でこれを行えば、まるでモノポリーで「刑務所行き」になるのと同じです。これは教科書通りの大規模な利害衝突です。また、レストランへの招待や旅行の招待など、より巧妙な手法も存在します。市場調査会社のアナリストがベンダーによってレストランやイベントに招かれる場合も、これは利害衝突に該当します。ロバート・チャルディーニらの研究で指摘した相互性の原則を思い出してください。うまく立ち回れば、極めて大きなリターンを期待できるのです。つまり、単なるレストランへの招待であっても、非常に大きな効果をもたらすのです。これは、善意の小さな行為で莫大な花を売り込むクリシュナたちと同じです。

さらに巧妙な手法として、職の貸し出しがあります。もし市場調査会社の著名なアナリストであれば、10年後にはそのベンダーの一員として採用されることを期待できるかもしれません。ここで言うのは6ヶ月後ではなく10年後のことです。これは確立された業界であり、業界のプレイヤーは長期的な視野を持つ余裕があるためです。利害衝突を短期的な金銭利益だけの問題と捉えることはできません。エンタープライズソフトウェアは洗練された業界であり、人々は遠い未来を見据えて、過去にベンダーを称賛した結果、10年後にもそのベンダーでの地位を得られると期待しているのです。

また、市場調査会社は、例えばベンダーに直接コーチングやコンサルティングサービスを提供することで、利害衝突をさらに増幅させることができます。これにより、さまざまな業務にまで手を広げることで、さらに大きな利害衝突が生じるのです。最後に、現代の利害衝突を考える上で重要なのは、企業構造を見ることです。これは、特定の個人が直接利益を得ているかどうかの問題ではありません。もし雇用主が利益を上げ、利害衝突を抱えているなら、その企業の全従業員が利害衝突の影響を受けることになります。現代の基準では、利害衝突が企業の境界内で止まるとは言えません。例えば、同じ株主を持つ二つの企業があれば、企業Aの利害衝突が、共有される所有権を通じて企業Bにも浸透する可能性があるのです。これが、我々が直面している問題の一端です。

結論として、私が市場調査、特に専門家による調査を見ると、見かけ上は中立性があるように装っていますが、実際はそうではありません。利害衝突があまりにも顕著なため、中立性は得られず、結果として「有料勝利」の状態になってしまうのです。これはどうしても避けられません。

エンタープライズソフトウェア分野の市場調査を見ると、多くの空想的な考えが漂っているのが分かります。例えば、「確かに我々には数々の利害衝突があるが、行動規範があるから大丈夫だ」といった考えです。しかし、実際はそう単純ではありません。これは、今日私が触れた8,000件の試験に関するコクラン・レビューが示した事例にも通じるものです。独立した組織などすべてが整っていたとしても、利害衝突は浸透してしまいます。行動規範があっても、問題が解決するわけではありません。厳格に規制され、厳重に監査・管理されている医療科学の分野でさえ、コクラン・レビューが示すように広範な偏りが存在しています。エンタープライズソフトウェアの分野で、これらの要素に同じ程度の注意が払われていないのなら、なおさら行動規範だけでは何も変えることはできないのです。

silosや事業部制を採用するという考えも、問題の解決には繋がりません。市場調査会社がトレードショー担当部門とアナリスト部門という二つの明確な事業部を持っているからといって、問題が解決されるわけではありません。利害衝突は会社全体に浸透するのです。会社に左右の支部を設けたからといって、その組織図の枝分かれが利害衝突の伝播を防ぐというのは、幻想に過ぎません。そんなことを信じるのは非常にナイーブな人だけでしょう。

また、もう一つの空想的な考えは、「我々は正直だから大丈夫だ」というものです。しかし、これこそが問題ではありません。コクラン・レビューが示した結論にもあるように、利害衝突は正直さや不正直さの問題ではなく、偏り、特に無意識の偏りの問題なのです。自分が偏っているとは考えず、ただ自分の考えを信じるだけで、実際には多くの偏りを示してしまうのです。これは、ロバート・チャルディーニが自身の分野で行った実験に遡るもので、偏りを操作できること、そして自己評価を求められたときに人々が自らの無偏見さに過剰な自信を持つという結果が示されています。つまり、正直さとは無関係に、非常に正直な人でも甚大な偏りを持ち得るということです。

非営利団体によってこの問題が解決できるという考えも、現実的ではありません。例えばEDI(Enterprise Data Interchange)のような極めて退屈なテーマで市場調査を行う人は誰もいないでしょう。設計や評価が非常に退屈なエンタープライズソフトウェア製品が多数存在するのに、それを無償で行うことは期待できません。ちょうど、企業の会計監査を無償で依頼できないのと同じ理由です。したがって、何らかの非営利組織が立ち上がってこの問題に取り組むという考えは、全く現実的ではありません。

では、実際に市場調査をどのように実施することができるのでしょうか? 適切な市場調査を行うためのシンプルな考え方は、対抗的な思考を持つことだと私は考えています。

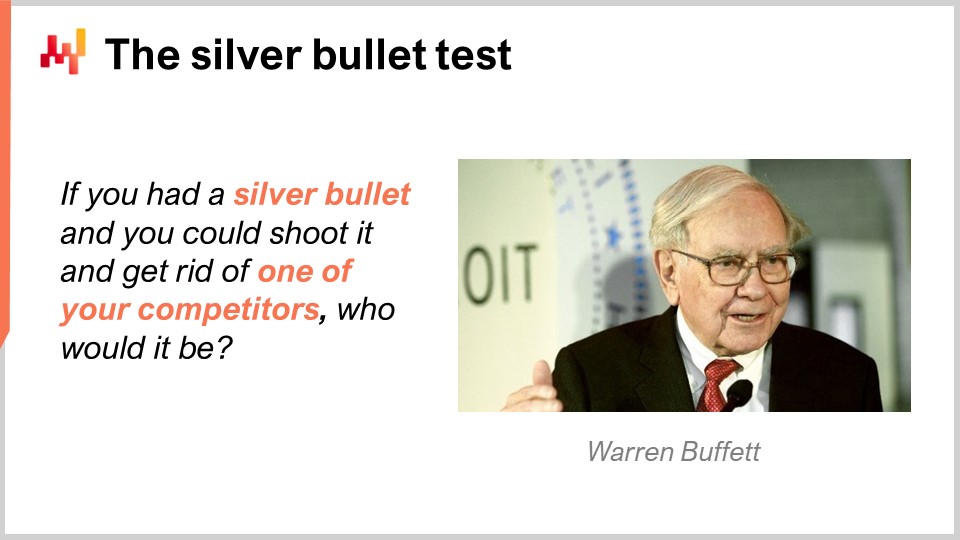

ちなみに、この考えは地球上で最も裕福な人々の一人であるウォーレン・バフェットから借用したものです。彼はおそらく史上最も成功した投資家の一人です。彼は非常にシンプルなレシピを体系化しました。このレシピは広く公開され、60年以上前にバフェットが創設したバークシャー・ハサウェイによって共有されていますが、理にかなっているにもかかわらず、本当にコピーされたことはありません。バフェットは多数のインタビューやメモで、自身の市場調査の主たる手法は「silver bullet test」であると語っています。彼は、「もし銀の弾丸があり、それで競争相手の一人を撃退できるとしたら、誰に使いますか?」と尋ねます。これは、バフェットが調査する企業に対して行う質問です。

投資家として、彼の仕事は市場調査を行い、どの企業に投資すべきかを特定することです。ウォーレン・バフェットが直面している問題は、市場を調査しようとするたびに、まともな業績を上げているすべてのCEOが自社について非常に好意的かつ歪んだ見解を提示することにあります。優秀なCEOは、通常、投資家を魅了するのが非常に得意です。たとえバフェットが直接、財務に関する質問などをしても、結局は大量の嘘を引き出すことになるのです。企業財務に詳しい人なら、隠れた問題があっても企業が繁栄しているように見せるための、何千通りもの合法的な数字の提示方法があることをご存じでしょう。

バークシャー・ハサウェイは、このシンプルな質問を利用して、実際に優秀なプレイヤーを見極めています。彼らは自社についての質問は行わず、企業に対して仲間について問いかけるのです。このアプローチは、利益相反の問題をほぼ完全に打ち消します。

私が提案する市場調査の方法は非常にシンプルです。ソフトウェアベンダーに対して「自己紹介をしてください」と「仲間を紹介してください」というたった2つの質問だけです。それ以外の質問は一切ありません。最初の質問を省いてもよいかもしれませんが、礼儀としてまず自分自身を紹介してもらった方が失礼にならないでしょう。基本的には、真に重要なのは2番目の質問です。

直接的な市場調査手法で指摘した2つの問題―すなわち、膨大な歪みと、どの質問が正しいのか分からないという問題―に立ち返ると、このアプローチを採用すれば、これらの問題に対処できることが分かります。歪みに関しては、もしあるベンダーが別のベンダー、つまり競合他社が実際に非常に優秀なライバルであると伝えてきたなら、その情報は信頼できるのです。自社にとって、他のベンダーが脅威であるとか、立派な技術を有していると認めるのは利益になりません。もし認めるのであれば、その情報は実際に事実であるか、少なくとも信頼性が高いと判断できるでしょう。ベンダー自身が市場を完璧に把握しているわけではなく誤りも犯しますが、内部情報には通じています。

仲間の紹介に関して言えば、ベンダーはあなたが尋ねるべきだが考えていない関連の質問も提示できます。例えば、売上予測について質問した場合、あるベンダーは将来の売上ではなく将来の需要に関心があるため、需要予測について尋ねるべきだと提案するかもしれません。別のベンダーはprobabilistic forecastingやlead time予測に注目すべきだと示唆し、更に別のベンダーは、予測に注力することが予期せぬ事象によりサプライチェーンを脆弱にする可能性を指摘し、代わりにバッファの検討を提案するかもしれません。こうした視点を知る唯一の方法は、ベンダーに仲間やライバルの強みを紹介させることです。ですから、礼儀として「自己紹介をしてください」と尋ね、そして本当に重要な「ライバルを紹介してください」という2つの質問だけで十分なのです。

一度ライバルの紹介を受けたら、そのベンダーに、彼らが紹介したベンダーを、最も優秀なライバルから最も無関心なライバルまで順にランク付けするよう依頼できます。これで完了です。

ベンダーに仲間を20種類の指標でランク付けさせることができるという誤った考えがありますが、これは現実的ではありません。私自身ベンダーとして、競争環境に対する認識がそこまで根付いているわけではありません。しかし、最も優秀なライバルから最も無関心なものまでを評価する際には、これは確実な方法です。このような調査を実施する手順は非常にシンプルです。まずベンダーを特定し、2つの質問を送信、彼らの定性的な回答をプレーンテキストで収集し、その暗黙のランク付けを集約するのです。シンプルな数式を用いて合成ランクを構築することも可能で、その例をここで示しています。詳細はこの講演に添付されたリンクで提供される予定です。このシンプルで偏りのないランク付けの仕組みを用いれば、貴社にとって関連性のあるベンダー群を整理し、台頭するリーダーを特定することができます。

ここまでご紹介したのは、本質的には私が「ベンダー対ベンダー」形式と呼ぶものです。これは、ウォーレン・バフェットが提唱した銀の弾丸の視点に触発され、2つの質問から成り、そのうち2番目には暗黙のランク付けが含まれています。回答の集約に際しては、編集は不要で、低品質または無関係な回答を排除するための最小限のキュレーションのみで済みます。手法はシンプルで、単に情報を収集するだけです。

最終的に得られるのは、利益相反を排除するのではなく、対立する見解によって中和するものです。このベンダー対ベンダー評価の美点は、対立する見解のおかげで、各回答が偏っていることが明らかになる点にあります。しかし総合すると、市場に関して非常に公平な見解が得られ、本当に優秀な企業が浮かび上がってくるのです。この手法こそがバークシャー・ハサウェイの成功の本質です。興味深いことに、多くのベンチャーキャピタリストからアプローチを受けたものの、この手法を用いている投資家は見たことがありません。史上最も成功した投資家が、シンプルで合理的な方法を用いているにもかかわらず、その一見単純すぎるという点から見過ごされがちなことは非常に興味深いです。

このアイデアについて、この分野に詳しくない人々に問い始めたところ、多くの異議が唱えられ、その内容は非常に興味深いものでした。ここでその異議に対処します。最初の異議は市場調査会社に関するものです。彼らは、ここには見るべきものは何もなく、偏りのない市場の見解を得るために彼らの主要な洞察が必要であると主張します。私は、特にベンダーが招待される展示会やイベントを開催する会社に対して、この主張に強く反対します。これらは単なる見せかけにすぎないと考えています。

彼らが明かすことのできない秘密の異議を考慮すると、そこには多額の金銭が掛かっていることは明らかであり、ベンダー対ベンダー調査は市場調査会社にとって大きな問題です―非常に低コストで実施できるからです。これはまさにウォーレン・バフェットが自身の手法についてインタビューで語っていた内容そのものです。銀の弾丸テストは数時間で実施でき、どの業界においても主要なプレイヤーを特定することが可能です。非常に効率的で、余計なノイズを取り除きます。

市場調査を行う際の目的は、解決策の具体的な専門家になることではなく、市場における優秀なベンダーを見極めることにあります。あるベンダーはこのベンダー対ベンダー評価に熱心でしたが、Lokadの競合他社はこれを悪い考えだと否定的に捉えました。私の反論は、この評価はあなたがどれだけ否定的に運用するかに依存するということです。もし仲間について良いことを言えば、調査はかなり前向きなものになるでしょう。

また、もう一つの異議として、自社の仲間を知らないと主張するベンダーが存在します。それに対して私が言いたいのは、仲間を知らなければ、いかにして最先端の技術を有していると主張できるというのでしょうか?いかなる面でも優位性を主張するには、他社が何をしているのかを知る必要があるのです。そうでなければ、何を比較基準とするのでしょうか?

私は、この秘密の異議はインポスター効果にあると考えています。念のため申し上げると、ここでいうインポスター効果とは、専門知識を有していながら自分を偽物と感じるインポスター症候群のことではありません。インポスター効果とは、実際に専門知識がほとんどなく、あるいは全くない偽物であることを指します。この種の調査の問題点は、優れた製品を持っていると偽って主張するベンダーにとって、その主張を裏付けるものが何もないという点で、彼らがインポスターとして露呈することを恐れる点にあります。

さて、次にクライアント側の異議について議論しましょう。あるクライアントは、この調査が自分たちの具体的な質問に答えていないと考えています。この考え方は、クライアントが「これは支持しますか?」や「あれは支持しますか?」といった様々な質問をしたいと望む直接的な市場調査手法に関連しています。しかし、これらの質問が何を意味しているかが理解されると、実際にはあまり興味深いものではなく、単なる見せかけであると気付かされるのです。表面的には、クライアントは自分たちの質問に正確に答えられていないと異議を唱えるかもしれませんが、これはほとんど悪意に基づく議論です。

私が考えるに、秘密の異議は、こうした質問をし仲間を紹介する行為自体が奇妙で、場合によっては無礼にすら感じられる点にあります。これが、バークシャー・ハサウェイを成功に導いたこの方法が広く採用されない単純な理由の一つです。人は悪いことをするよりも、奇妙なことをすることを恐れるのです。これらの質問は人々に奇妙さを感じさせますが、非常にシンプルで優れた運用効率を持っています。

市場調査を振り返ると、自己評価に依存する直接的な方法があります。ベンダーは自らについて意見を述べ、その手法は率直な回答を期待するものです。しかし、この方法は、ベンダーや市場調査会社からの利益相反によって損なわれるのです。

直接的な市場調査は、多くの質問を行うためにオーバーヘッドが大きく、結果として大量の回答と大規模な調査が必要となります。これにより、コンサルタントの起用や膨大な時間投資が必要となり、最終的には市場参加者が直面する利益相反により、「払って勝つ」モデルに収束してしまうのです。

一方で、敵対的な視点は、他者―仲間や競合他社―の評価に依存します。依然として偏りは存在しますが、それは評価を試みるクライアント企業の利益に沿ったものとなります。この敵対的市場調査のアプローチは、偏りが存在するという前提から出発し、それを軽減するのではなく利用しようとするものです。その結果、利益相反に陥ることなく、対立する利害を反映した調査が実現します。こうした対立する利害の統合によって、市場を非常に公平に把握できるのです。

ポジティブな面として、敵対的市場調査のオーバーヘッドは最小限です。直接的な市場調査と比較して、実施に要する労力が大幅に少なく済みます。さらに、得られる資料量が比較的限定的であるため、第三者に判断を委ねる必要がなく、意思決定プロセスを社内で完結させることができます。サプライチェーンを運営する企業にとって、第三者に判断を委ねることは極めて危険であり、最も利益となるのは自社の判断なのです。判断を委ねれば、その第三者が長期的にあなたの不利益を利用する可能性があります。

興味深いことに、バークシャー・ハサウェイが実践している以外では実質的に存在しない敵対的市場調査の最終形態として、ほとんどの市場調査会社が本来のビジネスモデルに回帰することが予想されます。つまり、レポートにアクセスし、その内容を評価するために料金を支払うというモデルです。この手法を用いれば、こうした市場調査会社が非常に低価格でレポートを販売する世界も想像できるでしょう。なぜなら、敵対的市場調査は実施費用が非常に低いからです。

結論として、エンタープライズソフトウェア分野における認識論的堕落は深刻であり、その影響は決して過小評価されるべきではありません。ドメイン知識が低下すれば、巨大な問題が生じ、サプライチェーンでは必要以上の無駄が生まれ、期待されるほどの進展が見られず、予想された利益も上がらなくなります。これらの問題は広範に存在しており、現代産業文明の根幹をなす大規模なサプライチェーンで世界が動いていることを考えれば、極めて深刻な問題です。

その結果、誰かが命を落としているわけではないものの、多くの資金が無駄にされています―本来、より良いソリューションへ投資または再投資できたはずの資金です。エンタープライズソフトウェアベンダーの分野における認識論的堕落の問題に対処する一片として、敵対的市場調査はシンプルな手法であると信じています。数週間前に連絡をくださったStefan de Kok氏とShaun Snapp氏には、いくつかのヒントと、あるベンダーが別のベンダーを評価するという元々のアイデアを提供していただいたことに、特別な感謝の意を表します。今日提示した見解は私自身のものであり、あくまで私個人の見解です。なお、あるベンダーが別のベンダーを評価するという初期のアイデアは、Stefan de Kok氏とShaun Snapp氏によって提案されたものです。

ちなみに、私自身で初のベンダー対ベンダー調査を実施し、その結果をwww.lokad.comに公開しました。

現在、この調査は、私がライバルまたは仲間と考える14社を紹介するミニマリスティックなものとなっています。これらは、私が最も尊敬する企業から、最も関連性が低いと感じる企業までランク付けされています。私の競合他社全員に向けて、それぞれの見解を挿入する形でこの調査に参加するよう招待したいと思います。実施費用は比較的安価で、数時間で完了し、提案依頼書や見積もり依頼に答える労力の十分の一にも満たないのです。エンタープライズベンダーとして、我々は日常業務の一部としてこの種の回答を常に提供しています。

私は、優れた知識の確立と市場の変革によって、現状エンタープライズソフトウェア界を悩ませている行き詰まりから脱却する絶好の機会があると心から信じています。さて、次に質問を確認したいと思います。

Question: Krishnasは無料で働いていました。高い規律が要求される分野では、決して無料で働くことはあり得ません。その比較は弱い。

はい、そうでもあり、そうでもありません。Krishnasが無料で働いていたと言っても、彼らがいかに素晴らしいベンダーであったかは説明できません。彼らは空港で花を販売する際に、他に類を見ないほどの熟練度を達成しました。問題は、より多く売ることができるかどうかであり、膨大な花を売るという前提において、Krishnasはあまりにも効果的な販売手法を発揮したため、その手法自体が禁止されるに至ったのです。

比較は弱いというわけではありません。彼らは非常に効率的な営業手法を持っており、ロバート・チャルディーニもこれを広く研究しています。彼らはこの成果を管理された環境下で再現しており、花に特有のものではありません。返報性の原則を悪用する方法を知っていれば、さまざまな状況下で同じ結果を得ることができます。このメカニズムは実験心理学でも広く研究されており、業者がこうした手法を用いると厳しく非難されます。世界中でこのようなインチキ行為を終わらせるための規制が施行されているのです。だからこそ、この比較は意味があると考えています。ポイントは、返報性の原則を悪用するメカニズムが存在するかどうかです。他の宗教でもよかったのですが、逸話は偶然にもこの宗教運動に関わっていただけなのです。

質問: 意思決定者がどの質問をすべきか分からず、代わりに業者にデモについて尋ね、業者がそれを承諾する場合、あなたの見解ではそれは返報性の悪用と見なされるのでしょうか?

いいえ、これは返報性ではありません。なぜなら、あなたは業者にデモを提供してもらうことを当然と考えているからです。クライアント企業がデモを得るために業者とやり取りする際、たとえそのデモに30分を費やしたとしても、クライアントが業者に何かを返す義務を感じるわけではありません。人々はそれが単なるデモであると理解しているので、そうはならないと思います。しかし、本当の問題は、デモから得られるのは非常に歪んだ印象に過ぎないという点です。

例えば、デモ中にLokadを含む業者が自社ソリューションの弱点を披露することを期待しないでください。私が知る限り、すべての企業向け業者は、デモ中にバグが出ないようにしています。たとえ業者として非常に正直であろうとしても、私が自社製品のバグを実演するデモを行うとは思わないでください。それは決して行うことではありません。ですから、デモを実施すること自体は全く問題ありませんが、基本的には歪んだ印象しか得られないのです。デモが真実そのものであるとは期待しないでください。それは、実際よりもはるかに美しく見えるショールーム車のようなものです。

質問: ライバルを紹介する点について、あなたは業者が競合について偏りなく、無限の知識を持っていると仮定しているようですが、実際に何件の業者のデモを見たことがありますか?アナリストやコンサルティング会社は、すべてのツールを見ているのです。

私はLokadのCEOを12年間務め、数十件の競合デモを見てきました。公開されているすべての資料を逆解析するために何週間も費やしました。自社製品の改善を試みる際、まず競合他社から真似られるものを模倣します。LokadのCEOとして、この点に膨大な時間を費やしてきたため、内部情報に通じていると信じています。

コンサルタントの問題は、彼らがデモを見たとしても、自分で同じことを再構築しようとしない点にあります。たとえば、競合他社が特定の機械学習手法を用いて優れた結果を出していると言った場合、あなたはどうしますか?その日のオープンソースの機械学習ツールキットを手に取り、自ら試せばいいのです。業者として、これらの手法で起こりうるさまざまな問題点を見ることができます。たとえ競合が特定の手法を採用しているとしても、それを再現しようとすると、良い点もある一方で、多くの隠れた欠陥も存在することが分かるかもしれません。実際に自ら解決策を再構築し、運用に乗せてみなければ、その問題に気づくことはできないのです。

コンサルタントの問題は、デモは見ても自分で解決策を再構築しようとしない点にあります。再構築は極めて重要です。なぜなら、企業向けソフトウェアの隠れた欠陥の一つは保守性にあるからです。単にソフトウェアを作って初日に動かすのではなく、10年後も保守可能であることを保証する必要があります。これは業者としてしか実感できないことで、もし保守不可能なものを作ってしまえば、その後のすべてのソフトウェア開発が複雑化してしまいます。

ウォーレン・バフェットは、市場のプレイヤーは常に悪い面を目にしているが、実際に公に語るのは良い部分だけだと指摘しています。業者の評価に関して、アレックスは理由もなく実際よりも良く見せるための好意的な評価の効果をどう回避または検知するかを問います。ところで、私の競合は私の友人ではありません。ほとんどの競合は、Lokadから何百キロも離れた会社です。彼らと仲良くする必要はありませんし、一緒に暮らしているわけでもありません。

社内での360度評価の問題は、同じチームの一員であるためにすぐに有害な状況になる可能性がある点です。もしあなたが正直すぎて誰かの悪い点を指摘すると、その結果を毎日同じオフィスで共に働きながら背負わなければならなくなります。終日共に働く仲間と距離を置くのは難しいものです。しかし、企業同士の評価になると、業者は競合について悪いことを言う際、はるかに感情に流されにくくなります。彼らは、不快にさせないためだけに、あまり実力のない競合を褒めることは決してありません。ご覧の通り、競合を不快にさせたくないという効果があります。私は競合を喜ばせる必要はなく、また、私が敬意を抱かない競合を褒めることは決してしません。

私はこの手法が市販のパッケージソフトウェア(COTS)により適用されると考えています。多くのクライアントは、デジタルおよびデータのサプライチェーン変革において「自作か購入か」の選択に直面しています。問題は、調査の範囲―パッケージソフトウェア、プラットフォーム、あるいは完全なカスタム―を定義することにあります。これらの手法は多くの分野に応用でき、バークシャー・ハサウェイが何十もの業界に投資した経験を見れば、ほとんど何にでも当てはまると言えます。

私個人の興味は企業向けソフトウェアにあり、これは何十年にもわたり多様な要素が混在してきました。常に大規模なカスタマイズが求められ、これは大手業者にも小規模業者にも共通しています。特に、複雑かつユニークになりがちなサプライチェーンにおいては、この点が非常に重要です。サプライチェーンは、どれも同じように構築されることはありません。

この手法は、既製品であろうと、よりカスタマイズされたソリューションであろうと、業者に適用できると考えています。企業向けソフトウェアの分野では、ビルドか購入かの決定に本質的な断絶はなく、課題は適切な質問を知らないことにあります。同僚と交流すれば、賞賛に値する技術や好ましい方向性についてヒントが得られるでしょう。たとえ自社内で実施する場合でも同様です。

企業向けソフトウェアの問題は、選択肢が非常に多いという点にあります。どんな問題にも無数の解決策が存在し、その道は尽きることがありません。この種の市場調査を活用することで、先人たちから洞察を得て、何が機能するのかについて迅速かつ低コストなフィードバックを得ることができます。もしあなたがすでに多くを知っていると主張すれば、自らが業者以上に優れた技術評価を行えると位置付けることになるでしょう。これは一理あるかもしれませんが、非常に大胆な主張です。

大企業であれば、いくつかの製品についてこのような動きを取ることは可能ですが、すべての製品を自社内で常に優れた方法でエンジニアリングするのは現実的ではありません。例えば、Linuxカーネルをオリジナルよりも優れた形で再構築できる企業はごくわずかです。より良い製品を生み出す能力を持つソフトウェアエンジニアは地球上にほんの僅かしかいません。最終的に自社内で何かを実施しようと思ったとしても、対抗的な市場調査は非常に安価に行えます。一日で済むのです。業者20社に2つの質問を送るだけで完了します。得られる回答は非常に短いので、主要なプレイヤーが誰で、どのような素晴らしいアイデアを推進しているのか、しっかりと把握するのに何週間もかかることはありません。繰り返しますが、あなたは何の良いアイデアを見るべきかすら知らないのです。

質問: ソリューションそのものとソリューション評価は、実装の質ほど重要ではありません。概して、すべてのシステムは同じことを行います。重要なのは、どのように実装され、企業にどのようにフィットするかです。間違ったシステムを選ぶことは非常に稀であり、むしろ適切に実装できなかったり、ユーザーがその課題に対応できなかったりすることの方が問題なのです。

すべてのソリューションが同じことをするという考えには大いに反対します。私には意見がありますが、Lokadの技術仕様を見ると、圧倒的多数の企業向けソフトウェア業者とは全く異なる存在であることが分かります。ソフトウェア会社のCEOとして自社が優れていると信じていますが、それは明らかな偏見です。しかし、極端な偏見を排除すれば、我々は非常に異なる存在です。また、競合と考えている人々とも話をしており、彼らもまた自分たちは異なると考えています。

すべての業者が同じだという考えに異議を唱えます。私は数十社の業者を評価してきましたが、核心となる技術設計の決定が、その後に続くすべてに絶対的に劇的な影響を与え得ることが分かりました。業者は信じられないほど多様で、同じ問題に対して全く異なるアプローチが取られるのは驚くべきことです。だからこそ、この前提に本当に疑問を呈するのです。

実装という点では確かに重要だと認識しています。しかし、業者を選ぶ際、それは同僚による評価の一部でもあります。例えば、私がLokadについて同僚からの評価を行う際、ある業者を紹介し、彼らがサポートや実装に優れたエコシステムを持っていると述べます。仲間を賞賛する際、その周囲に構築されたエコシステムに敬意を表することができ、これは大きな価値を生み出します。あなたの製品の上に実装を提供できる人々のエコシステムは、突然空から降ってくるものではなく、業者自身が多大な努力を払って構築したものなのです。

したがって、業者評価の一環として、同僚を紹介し、彼らのどこに最も感銘を受けるかという点が問われることがよくあります。制限はありません。何でも言うことができ、ある同僚の構築したエコシステムが素晴らしく、実行力が優れているために賞賛していると述べることもできます。これは技術面とは全く別の次元の話です。重ねて申し上げますが、私が言いたいのはその点ではありません。質問は非常に自由で、業者は同僚について何でも語ることができるのです。決められた項目にチェックを入れる必要はありません。

今日はこれで終わりにしましょう。2週間後も同じ水曜日、パリ時間の午後3時に「サプライチェーンのための文章執筆」を発表します。それでは、また次回お会いしましょう。