00:19 イントロダクション

02:17 不要な言葉を省く

04:26 サプライチェーン

08:12 これまでの流れ

09:20 ウェブコンテンツ読解のためのF字型パターン (2006)

15:15 逆ピラミッドの文章形式

20:35 サプライチェーンのための書き方 - 状況

21:10 問題

24:48 データ

28:56 製品

34:18 プロセス

39:32 マニュアル

44:26 サプライチェーンのための書き方 - アンチパターン

45:37 ハッピートーク

50:07 難解な命名法

54:53 地獄の弾丸

59:13 単調な話

01:02:10 結論

01:04:30 次回の講義と聴衆からの質問

説明

サプライチェーンは大規模なチームの連携を必要とします。したがって、書面による資料が非常に重要です。現代のサプライチェーンは口伝の伝統と相容れません。しかし、サプライチェーンの実務者は書面でのコミュニケーション能力においてしばしばひどい結果に陥ります。ここでは、ユーザビリティ調査や著名な専門家の見解を確認していきます。また、実験的最適化アプローチを通じて実行されるサプライチェーン・イニシアティブは、徹底的に文書化されなければなりません。数式とソースコードは「何を」および「どのように」を示しますが、「なぜ」については答えません。この文書は、サプライチェーン・サイエンティストが直面している問題を理解するために不可欠です。時間が経つにつれ、この文書はあるサプライチェーン・サイエンティストから次のサプライチェーン・サイエンティストへ円滑に引き継ぐための鍵となります。

全文書き起こし

皆さん、こんにちは。このサプライチェーンに関する講義シリーズへようこそ。私はジョアンネス・ヴェルモレルで、本日は「サプライチェーンのための書き方」について講義します。ライブで参加されている皆さんは、YouTubeチャットを通じていつでも質問できますが、講義中はチャットを確認したり質問にお答えしたりしません。講義の最後にチャットを確認し、その際に質問にお答えします。

サプライチェーンは、非常に複雑で大規模かつ国際的になっており、口伝だけでは到底対応できない段階に達しています。より優れたコミュニケーション手段、すなわち書面による伝統が求められます。しかし、ほとんどのサプライチェーンで見られる書面資料の質を見ると、これらの文書は控えめに言っても十分とは言えません。この問題は、厳密にはサプライチェーン特有のものではないものの、その規模と複雑さからサプライチェーン運用に非常に有害となる傾向があります。本日の講義の目的は、貴社がより良い文章作成の実践を行い、結果としてサプライチェーン運用の改善につながる一連の原則を概説することです。

これらの原則の多くは、厳密にはサプライチェーンに特有のものではありません。しかし、サプライチェーン管理が本質的に複雑であるため、サプライチェーン運用にとって極めて重要なものとなっています。

よりよい文章作成は、よりよい英語の文章作成から始まりますが、私自身がネイティブの英語話者ではないため、この講義を行うのに最も適任とは言えないかもしれません。それでも、最善を尽くします。

ここで、ウィリアム・ストランク著の不朽の名作『The Elements of Style』という非常に短い本を紹介したいと思います。北米の聴衆の多くは既にこの本に馴染みがあるでしょう。非ネイティブである私からすれば、この本は皆さん全員にお勧めできる一冊です。素晴らしい読み物であり、過去20年間、プロとして最も役立った本の一つと言えます。

この本では、著者が「文中の不要な言葉を省く」「段落内の不要なフレーズを省く」「文章全体の不要な段落を省く」といった、ごくシンプルなルールを提示しています。これらのルールはシンプルであるにもかかわらず、非常に見落とされがちです。これらのルールを無視すると、必ずや質の低い文書に行き着いてしまいます。

ちなみに、シンプルさを重視する本としては、版を重ねるごとに本そのものが決してシンプルになっていない点に気づかずにはいられません。実際、原著者の死去から約50年後に出版された最新版は、原版の2倍の大きさです。このような状況では、最も優れていると信じる初版をお勧めします。

複雑さはサプライチェーン管理の核心です。本シリーズ最初の講義で定義したように、サプライチェーン管理とは物理的な商品の流れにおける選択肢の最適化の掌握です。サプライチェーン管理は、意図的に顧客、サプライヤー、営業、生産、調達、輸送、物流など、幅広い関係者と交わるものです。これらすべての関係者と日々あるいは週単位で対話を維持する必要があります。この点で、口伝は非常に弱いと言えます。私の見解では、電子メールやチャットも「一度書いて、一度読んで、使い捨てる」という性質から、口伝の一部と見なすべきです。これは、非常に丁寧に作成され、複数回にわたって多くの関係者に読まれることを意図した書面の伝統とは大きく異なります。

多数の関係者との対話を維持しなければならず、日常的に議論すべき多くの要素が存在します。さらに、労働市場そのものの進化という問題もあります。過去20年で労働市場は大きく変化しました。逸話的な証拠として、最近ではAmazonやGoogleでの中間勤続年数がわずか1年余りであることが挙げられます。この数字は、他の労働市場の分野とも矛盾しません。例えば、フランスでは、30歳未満で工学の学位を持つ従業員の中間勤続年数はわずか1年半です。

私たちは今、20世紀後半のように一社に入社して一生を過ごす時代とは全く異なる世界にいます。現代では、サプライチェーンの観点で注目される職種においても、職務の入れ替わりが非常に速く、中間勤続年数は2年以下であることが一般的です。問題は、対話のラインを維持しなければならない点にあり、サプライチェーン内外の人々が2年ごとに職を交代するため、口伝が一層脆弱になるということです。これが、書面による伝統を持つことが極めて重要である理由です。たとえ、あるサプライチェーンで働く人の大半が5年後には他社へ移ってしまっても、円滑に運営され、自己改善できるサプライチェーンには書面の記録が不可欠なのです。

強力で効率的な書面伝統のための原則を確立することが、本日の講義のテーマです。

この講義は、長い講義シリーズの第5回目であり、私のサプライチェーン管理に関するシリーズ第2章の一部です。第1章では、サプライチェーンを学問および実践として捉える私の見解を示しました。特に、サプライチェーン管理が本質的に単純な問題ではなく、手強い問題の集合体であることを概説しました。あらゆるところで対立的な行動に直面しているのです。

本日の講義では、サプライチェーン管理はチームで行われるものであり、そのチームは何百、いや何千ものメンバーを含む非常に大規模なものであることを示します。これが、同時に多数の人々とやり取りする際に口伝が極めて弱い理由です。特に優れた書面によるコミュニケーション手段を持つことが重要不可欠となります。これこそが、本講義の主題です。

まず第一に、例に漏れず、科学がこの問題について何を語っているのかを見てみることは興味深いです。優れた文章手法とは何かを理解するためには、まず「読む」とはどういうことかを理解することが重要です。2006年にヤコブ・ニールセンが実施した非常に興味深いユーザビリティ調査があります。この調査は、232人のユーザーが数千ページにわたって読む際のアイ・トラッキングに基づいています。画面に表示されたヒートマップは、ウェブページ上での彼らの視線の動きを示しています。

ウェブページ上でのアイ・トラッキングは非常に重要です。なぜなら、現代ではプロフェッショナルな文書のほとんどがコンピュータ画面上で読まれ、その大部分がウェブページ内で消費されているからです。メールやソーシャルネットワークはアプリかもしれませんが、本質的にはウェブブラウザ上のウェブアプリとして動作しており、実質的にウェブページを読むのと同じ状況になっています。

このユーザビリティ調査で、ヤコブ・ニールセンは一連の興味深い洞察を提供しました。彼は、読書パターンが特定のページに依存する一方で、視線の動きはデフォルトでウェブ上の平均的なページに合わせて調整されることを示しました。つまり、コンピュータ上であるページを読む方法は、目の前のそのページだけでなく、普段人々が読む他のページの平均にも左右されるのです。また、文書のレイアウトが他のページの平均的なレイアウトと一致しない場合、読者は混乱し、基本的な情報検索すら失敗してしまうことも示されています。最初の発見は、最適なレイアウトは他社が採用しているウェブレイアウトに依存するということです。

ニールセンは、コンピュータ上での読書に関して非常に特徴的なパターンを提示しました。人々は、まず最初に左から右への短い横方向のスキャンを行い、その後、上から下への短い縦方向のスキャン、さらに左から右への二次的な横方向のスキャンを行います。これにより、F字型の読書パターンが生じるのです。

ここで興味深いのは、人々は文章を読むというよりも、あくまでスキャンしているという点です。実際、ニールセンは、人々が「情報の香り」を求めていると観察しています。つまり、読むべき内容が膨大であるため、文書を最初から最後まで順次読むのは非常に非効率だということです。コンピュータ上でまるで本を最初のページから最後のページまで順番に読むかのようには読まないのです。代わりに、人々はページをスキャンし、いくつかの情報のかけらを見つけ、リンクをクリックして次の文書に移ります。提示された資料がその時の課題に関連していると確信した場合にのみ、順次読解に従事するのです。人々は単に娯楽のためではなく、通常は目的や課題を持って読むため、特にサプライチェーンの文脈では極めて重要です。

F字型パターンを見ると、タイトルや各段落の冒頭に重要な語句がなければ、ユーザーは必要な情報を見逃してしまうことが分かります。ヤコブ・ニールセンは、自身の調査で、このルールに従わないウェブサイトがユーザーを大いに混乱させ、基本的なタスクすら遂行できなくなることを示しています。この原則は、サプライチェーンの書面伝統を支持するすべての文書にとって、非常に重要かつ意義深いものです。

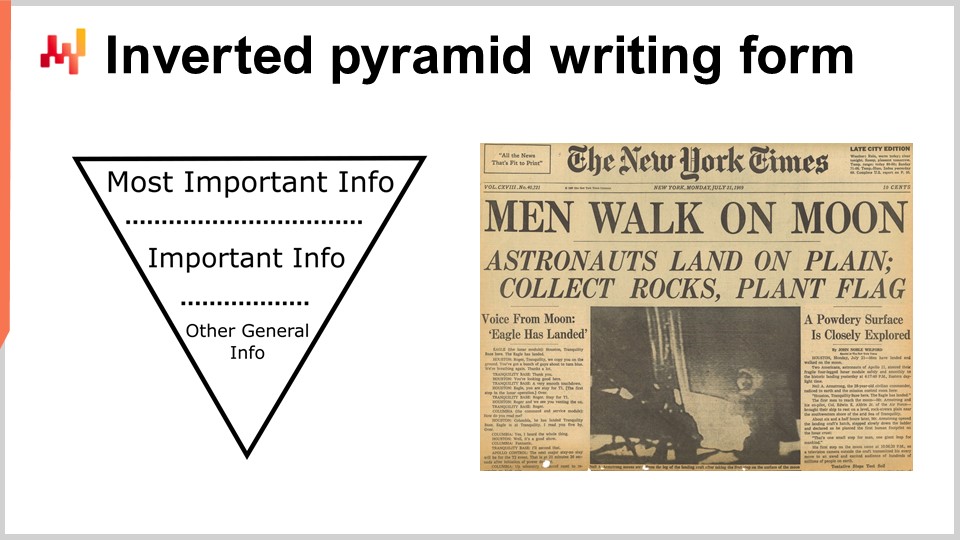

興味深いことに、科学的検証はこの実践から約1世紀後に登場しました。「逆ピラミッド」と呼ばれる手法は、20世紀初頭のニュースライティングで人気を博し、支配的な手法となりました。逆ピラミッドはF字型読書パターンの体現であり、人々がこのスキャンパターンで読むことを前提としています。この技法はさまざまな業界で用いられ、特に大規模なサプライチェーンを有する多くの大企業において、20世紀後半には既に確立された実践となっていました。

逆ピラミッドは2つの原則に従います。第一は、最も重要な要素を最初に配置することです。例えば、The New York Timesの見出しでは、最初の4語が「Men walk on Moon」となっています。最初の4語を読むだけで、そのページが議論する本質が把握できるのです。つまり、最も重要なものを冒頭に配置するということです。

テキストが進むにつれて、より重要性の低い情報へと移行していきます。すなわち、最も重要な情報から始め、次にやや重要な情報へ、そして最も重要でない情報へと段階的に配置していくのです。したがって、逆ピラミッドスタイルの第一の基本原則は、最も重要な情報から始めることです。例えば、結論が最も重要な部分であるならば、それは文書の冒頭に置かれるべきであり、末尾ではありません。このパターンは、多くの学校や大学で教えられている文章の書き方とは大きく異なります。

第二のルールは、読者が途中で読むのを止めた場合でも、文書自体が独立して完結していなければならないという点です。読者がタイトルだけを読んでも十分であり、タイトルと最初の段落だけを読んでも十分であるべきです。これにより、読者は既に最も重要な情報を得ているという認識のもと、いつ読むのを止めるかを決めることができます。このアプローチは、読者がその時の課題に関連する情報を求め、文書間を行き来するプロフェッショナルな文書利用法に則っています。これは、導入、展開、結論といったエッセイ形式の文章が、プロフェッショナルなコミュニケーションにおいては著しく不適切であるという、逆ピラミッドの文章形式に具現化された考え方です。

この講義では、サプライチェーンを口承から文書化された伝統へ移行するための一連の指針を提示します。これは、サプライチェーンで遭遇する様々な状況や要素に対処するためのものです。また、不運にも広まっている悪習慣についても振り返ります。

サプライチェーンで文書化すべき最初の事項は、問題そのものです。大学や学校で広く教えられている考え方では、問題は与えられているものとされています。学生としては、正答を示し、正しければ良い成績を得ることが求められます。明らかに、問題そのものは誰かによって提示されており、その問題自体の妥当性に疑問を呈えることはありません。あなたは、問題に対する答えの正しさが重要だと考えます。しかし、現実の視点からすると、これは全くのナンセンスです。

通常、ビジネスにおいて何かを文書化する際の最も難しい部分は、実際に何が問題であるかを決定することです。問題は与えられたものではなく、非常に微妙でニュアンスに富んだものです。ほとんどのサプライチェーンにとって、文書化された伝統を確立する出発点は、サプライチェーンが何に関するものであるかを文章にまとめ、「なぜ」に焦点を当てることにあります。トヨタ方式の再帰的な「なぜ」を用いて、あらゆる「なぜ」を問い、先入観に挑戦するために問題を記録していくのです。

問題の定義はすべての人を満足させるものではありません。サプライチェーンは多くの人々や関係者が交錯する場です。問題の定義に触れ始めると、それは政治的要素を帯び、あなたが運営する会社の構造そのものをも定義してしまいます。しかし、明るい面もあります。サプライチェーンの問題を文書化し始めると、あなたの会社や関係するすべての部門(調達、生産、マーケティング、販売など)について、理解されていなかった部分が誰にとっても明らかになっていくのです。これは、すでに行っている誤りが明らかになり、他の人々が会社全体の利益のためにあなたに異議を唱える機会を生むため、良いことなのです。

第二のポイントは、予測最適化などの現代のサプライチェーン最適化手法の多くがデータに大きく依存しているということです。前回の講義で見たように、サプライチェーンにおけるデータは空から降ってくるものではありません。データサイエンス用に既製のデータセットというものはありません。存在するデータは、データサイエンスを念頭に置いて設計されていないエンタープライズソフトウェアの断片から得られます。ERP(Enterprise Resource Planning)はデータサイエンスのために設計されたものではなく、会社をより効率的に、生産性と信頼性を高めるために設計されたものです。得られるデータは必ずしも悪いものではなく、多くの場合、そのままであり文書化が不十分な場合があります。サプライチェーンの文書化の第二段階は、すべてのデータを記録することから始まります。最大の課題は、サプライチェーンの観点からデータの意味論とその目的を確立することにあるのです。

エンタープライズシステムには何百ものテーブルが含まれている場合があり、各テーブルには数十、時には数百のフィールドが存在します。リレーショナルシステムの列に相当するすべてのフィールドを文書化する必要があります。意味論の確立は極めて重要です。例えば、注文日の意味は非常に曖昧です。システム上で注文が作成された日、ユーザーによって最後に修正された日、会社内の誰かに承認された日、支払いが行われた日、サプライヤーが注文の受領を確認した日など、複数の解釈が可能です。そのため、「注文日」といったフィールドは非常に曖昧であり、意味論はソフトウェアベンダーが文書化する内容ではなく、人々がこの列で実際に何をしているかに依存します。

以前の実験的最適化に関する講義で議論したように、意味論は本質的にデータの性質に関する理論です。あなたの理論が正しいかどうかを知る唯一の方法は、実験を通じて検証することです。サプライチェーンデータの文書化に関する誤謬は、これがサプライチェーンの意思決定プロセスとは切り離して孤立して行えると考えることです。数値レシピのセットを構築してsupply chain decisionsを生成することによってのみ、あなたが真実であると信じる意味論(理論)を検証できるのです。

次に文書化すべきものは製品です。以前の講義「サプライチェーンのための製品指向デリバリー」で、現代のサプライチェーン手法は、毎日のささいな意思決定を自動的に生成する一連の数値レシピを構築することにあると論じました。サプライチェーンはオプションの習熟度によって定義され、そのサプライチェーン製品は、日々の正しい意思決定を行うためにあらゆる選択肢を活用するビジネスアプリと呼ばれるソフトウェアです。ほとんどのサプライチェーンの意思決定は、在庫の補充、生産在庫、価格の調整といった反復的なものです。

製品とは、これらの意思決定を生成するすべての数値レシピを集約するソフトウェアそのものであり、この製品も文書化される必要があります。文書化する際の大きな問題は、コードを言い換えたくなる大きな誘惑があることです。ソフトウェアはプログラミング言語で実装されているため、実際に容易に行えるという理由で、文書作成時にコードの言い換えに走ってしまいがちですが、コードの言い換えはまったく無意味です。コードが何をしているか知りたいのであれば、コードそのものを読めばよいのです。コードを英語に翻訳して、より曖昧で理解しにくい形にしても、誰かの生活が楽になるわけではありません。

ソフトウェア製品を文書化する目的は、コードを言い換えることではなく、「なぜ」を説明することにあります。なぜ最初にこれらの数値レシピを実装したのか、また直面すべき隠れた問題とは何かを説明するのです。もし「なぜ」を文書化しなければ、他の人々はその本来の意図を理解せずに数値レシピを変更してしまい、うまくいかない結果を招く恐れがあります。例えば、ある数式が奇妙に感じられても、ほぼ同じ内容を示すより簡単な形が存在するかもしれません。しかし、その簡単な形が数値的安定性の問題を抱えている可能性もあります。したがって、「なぜ」を文書化することは極めて重要なのです。

また、ソフトウェア製品は通常非常に反復的な方法で開発されるため、失敗した試みをすべて文書化することも不可欠です。多くの試みは様々な理由で失敗し、その後次へと進むのです。目に見えるのは、長い進化の過程で多くの枝が切り落とされた結果にすぎません。切り捨てられた分岐を文書化しなければ、同じ失敗を何度も繰り返すことになるでしょう。私たちが生きる世界では、とりわけ工学部出身の会社員の平均在職期間が約2年であることを思い出してください。数値レシピの選択理由や、一見良さそうな選択肢がなぜ却下されたのかを文書化することは、極めて重要なのです。

最後に、数値レシピにおける既知の弱点を文書化することもまた極めて重要です。なぜなら、これらはサプライチェーンを推進するソフトウェア製品の継続的な改善にとって極めて重要なポイントだからです。

また、人々が日常的に行うべき作業であるプロセスも文書化する必要があります。私のサプライチェーンへの取り組み方から、プロセスは細心の注意を払って扱われるべきです。理想的な世界では、あらゆる反復作業はソフトウェアに実装され自動化されるため、プロセスそのものは存在しないはずです。本質的に、プロセスとは自動化が不可能であるか、何らかの形で自動化に抵抗するものなのです。

それにもかかわらず、サプライチェーンは現実という完璧ではない状況下で運用されています。たとえ高度な自動化を目指しても、一定の人間によるプロセスは常に存在するのです。私がプロセスに関して抱く問題は、ISO 9000の視点が非常に有害なマインドセットを強調している点にあります。ISO 9000シリーズは「何を」という点に過度に焦点を当てるため、プロセスが確立されると、すぐにその手順の遵守状況が重視され、プロセス自体が問われなくなるのです。

「何を」を文書化してしまうと、良い仕事とはプロセスへの準拠度合いで評価されてしまいます。例として、Lokadが利用した大手国際銀行の一つは、世界が時代の流れに乗り変わったにもかかわらず、20年以上もの間ファックスを使用し続けました。彼らはプロセスへの準拠を維持するため、最近までファックスを使い続けていたのです。この例は、プロセスに内在する問題、すなわち一度確立されたプロセスは官僚的な核心を持ち、その有用性を超えて残り続ける傾向があるということを示しています。

だからこそプロセスを文書化する際には、「なぜ」に注目し、このプロセスが最初に設定された主な理由を理解することの重要性を強調しています。「なぜ」を忘れてはなりません。なぜなら、技術の進化や特定の問題・ニーズがもはや同じ形で存在しなくなった場合、プロセスの理由が消失し、そのプロセスは終了すべきだからです。プロセスの文書化においては、「なぜ」が最も重要な焦点となり、プロセスがもはや関連性を持たなくなった際に中止されることを保証しなければなりません。これは効率の問題であり、サプライチェーンが大規模で複雑、そして多くの場合官僚的であるため、これらの要素に細心の注意を払う必要があるのです。

要するに、サプライチェーンを口承から文書化された伝統へ移行する際には、これらすべての資料を一つにまとめる必要があり、通常はマニュアル、すなわち「サプライチェーンの大書」と呼ばれるものにまとめられます。この大書は、問題、データ、製品、プロセスを統合したものとなります。大企業が広範なサプライチェーンを運営している場合、このマニュアルは数百ページにも及ぶかもしれません。サプライチェーンは非常に複雑であり、業界固有のさまざまな課題があるため、問題の定義は複雑になります。データも、数十のERPを抱える大企業では非常に複雑になる可能性があります。数値レシピはかなり複雑であり、サプライチェーンの意思決定を推進する製品は、できるだけシンプルに、しかしシンプルすぎない形にすべきです。プロセスも多数の関係者が関与するため、非常に広範なものとなります。

その結果、膨大なマニュアルができあがるのです。だからこそ、このマニュアルは逆ピラミッド型の文体に沿って記述されることが不可欠です。マニュアルの導入部は、最も重要な要素が最初に提示される逆ピラミッド形式で書かれるべきです。各章もまた、最も重要な要素から始まり、次第に重要性が低い内容へと展開される逆ピラミッド形式に従う必要があります。逆ピラミッドの原則は、章内のセクションにも適用されるべきです。この形式は、膨大な文書を効率的に閲覧するのに役立ちます。

新入社員が入社した際、会社全体のサプライチェーンマニュアルを最初から最後まで数日間かけて順次読むこともあるでしょう。しかし、ほとんどの場合、人々は必要な情報だけをピンポイントで探し、その後すぐに作業に取りかかるのです。だからこそ、逆ピラミッド型の文体は、大量の文書資料を日々の業務に有効活用するために非常に重要なのです。それは、新入社員が入社直後にだけ線形に読むためのものではありません。

Lokadでは、クライアント向けにサプライチェーンの取り組みを実施する際、すべての文書を『ジョイントプロシージャマニュアル』としてまとめることが確立された慣行の一部となっています。『ジョイントプロシージャ』という接頭辞が付く理由は、Lokadが対象企業の外部に位置する企業であり、サードパーティであるLokadとサプライチェーンに関するマニュアルを共有するためなのです。こうしたマニュアルを持つ主な利点の一つは、サプライチェーン科学者が交代する際のスムーズな移行を保証することにあります。

第一章の第二講義で、量的供給チェーンマニフェストのビジョンを提示した際、サプライチェーンの意思決定を生み出す数値レシピの生成に責任を持つサプライチェーン科学者の役割について紹介しました。他の多くの企業と同様に、Lokadも人材の入れ替わりを免れることはできないため、マニュアルがサプライチェーン科学者の円滑な交代を保証することは非常に重要なのです。マニュアルは、製品の確立とそれに付随するプロセスに込められたすべてのビジネスの考え方の体現なのです。

文書化された資料に関しては、低品質な内容を生み出す余地が十分にあります。また、会社にとって有害で回避すべきいくつかのアンチパターンも存在します。ここでは、私の経験上、サプライチェーンに最も有害な悪習やアンチパターンについて振り返ってみましょう。

The first one is “happy talk,” which is characterized by a form of corporate speech that is almost entirely devoid of information. It’s a piece of corporate writing that is almost pure noise and no information whatsoever. I believe that happy talk is the natural consequence of seeking consensus. When people, as social beings, try not to antagonize the people they work with, they naturally want to play it nice with others. The specific problem of supply chain is that it is at the intersection of so many parties, such as production, sales, marketing, procurement, and purchasing. You are at the intersection of so many parties that if you seek complete consensus across all those parties, you end up with the smallest common denominator, which happens to be almost virtually nothing. This is the big problem here. It’s very tempting to say nothing because whatever you say is going to antagonize somebody somewhere. When people start to realize that, happy talk takes on another form that is even worse than just saying nothing. People realize that if they say anything, it will go badly for them, or they will antagonize people that they don’t want to antagonize. The next stage consists of actually saying what you can say without antagonizing anybody, which is just to say positive things about yourself and your team. Then, it becomes a sort of virtue signaling exercise where essentially corporate communication becomes pieces of advertising that just promotes whoever is actually writing the copy. Obviously, all of that is completely not aligned with the corporate interest of actually improving and doing anything good for the supply chain itself.

ハッピー・トークを見抜くためのリトマス試験として、企業の文章を目にするたびに、シンプルな質問を自分に投げかけてみてください。それは、「この文章を別の部門や他社に置き換えても同じように適用できるだろうか?」というものです。もし、別の部門や別の会社に移しても同様に有効な文章であれば、その文章は純粋なハッピー・トークであり、何も語っていないがゆえにどこにでも通用してしまう可能性が非常に高いのです。

解決策は本質的に勇気です。何かのために立ち上がる必要があります。サプライチェーンはすべての人を満足させることはできません。サプライチェーンは基本的にトレードオフの芸術なのです。もし、営業部門を極限まで喜ばせるために空高いサービスレベルを提供すれば、素晴らしいサービス品質は実現できますが、そのプロセスで大量の廃棄物や死蔵在庫を生み出すため、財務部門を満足させることはできません。もし、生産部門を極端に喜ばせようとすれば、市場での評価が得られるものとは一致せず、販売担当者が扱うものやマーケティングが推し進めるものに合致しなくなります。結局、サプライチェーンはこれらすべての当事者間のバランスの問題であり、全員を喜ばせることは不可能なのです。ある程度、関与するすべての当事者を敵に回すことになるかもしれませんが、目的は敵対関係に陥ることではなく、会社にとってできるだけ有利なトレードオフに到達することであるのです。

難解な命名と奥義とも言える知識は、組織内で官僚的権力を保持するための実証済みの手法です。これは非常に古典的な技術で、おそらく何千年も前から存在しています。サプライチェーンというものは、その性質上、選択肢を自在に操る技術であり、本質的には経営層で確立された実践なのです。私はサプライチェーンとロジスティクスを明確に区別しており、サプライチェーンを選択肢の掌握と定義しています。基本的には経営層の仕事であり、その根底には避けられない官僚的な要素があるのです。言わば、会社を結束させる接着剤のような存在で、それを排除することは不可能です。サプライチェーンの核心には、官僚主義の根が存在するということを認識することが重要です。

難解な命名の罠に陥るのは、とても誘惑的で簡単なことです。そのために壮大な計画は必要ありません。ただ単に怠惰でいればよいのです。この怠惰さが、結果として不適切で不透明な名称を生み出し、難解な命名の要素を強化してしまいます。興味深いことに、この不透明さは、本来の意図ではないにせよ、組織内のそのような要素に一層の力を与えてしまうのです。

リトマス試験として、組織内で使用される略語の数を確認してみてください。略語を多用する傾向は、企業内部で官僚的な権力がどれほど行使されているかと密接に関係しています。官僚的権力を回避しようとする企業は、内部者専用に留められたこれらの不透明な略語を極力減らそうとするのです。

これらの難解な名称は、単に政治的な問題を引き起こすだけでなく、絶え間ない不透明さを生み、それが効率の低下を招きます。企業内で何かを行う際の生産性は、この継続的な摩擦によって著しく低下してしまうのです。従業員が問題に取り組むたびに、数々の略語に直面し、それらが何を意味するのかを解明するためにマニュアルの用語集を何度も参照せざるを得なくなります。これにより混乱が生じ、業務効率が低下してしまうのです。

さらに、書面による伝統を確立するための最初の一連のガイドラインで指摘したように、最も答えにくい問いは「なぜ」なのです。不適切な名称の存在など、どんなに小さな混乱でも、この問いに答えるのを一層困難にしてしまいます。適切な名称を持つことは、もともと複雑な設計であるサプライチェーンのような環境における混乱を軽減するために不可欠なのです。

解決策は優れた名称を付けることであり、これには何の謎もありません。しかし、それには多大な労力が必要です。コンピューターサイエンスの世界では、「キャッシュの無効化」と「変数の命名」という、極めて困難な問題が二つ存在すると言われています。良い名称を見つけることは非常に困難で、努力を要するのです。物事に最適な名称を付けるのに丸一時間かかることも決して珍しいことではありません。これは決して時間の無駄ではなく、非常に重要な作業なのです。

ヘルズ・ブレットはもう一つの問題で、その問題はPowerPointのプレゼンテーションに見られるスライドに起因します。これらのスライドは、通常、文章として期待される性質をほとんど持っていません。これはフォーマットの問題ではなく、私が「グラフィックな文章」と呼ぶもので、箇条書きが多用されることが特徴です。これらの箇条書きは、「そして」「または」「その後」「しかし」「ただし」「さらに」といった論理的な接続詞をすべて置き換えてしまい、その結果、非常に曖昧な文章になってしまいます。

スライド上の文章を書いている人にとって、これが本来の意図ではない場合がほとんどです。しかし、箇条書きによって曖昧な文章を書くことは、論理的な接続詞を用いて意味の通る文章を書くよりもはるかに簡単です。リトマス試験として、今読んでいる文章がヘルズ・ブレット、つまりグラフィックな文章かどうかを判断するには、それを声に出して読んでみてください。声に出して読んで意味が通じなければ、それは適切な文章とは言えません。文章は、声に出して読んだときに意味が通るべきなのです。

二分割の図やSWOT分析など、グラフィックな文章の他の形式や変種も存在し、いずれも作成は容易でありながら非常に曖昧で、ほとんど情報を伝えません。ここでの解決策は単純です。フレーズを用いて記述するのです。

ちなみに、Amazonのようにスライドを徹底的に不信視する非常に成功した企業もあります。おそらく20年以上前からAmazonで確立されている慣習の一つに、メモの作成があります。多数の関係者が参加する会議が始まる前に、必ずメモが作成されます。メモは、図がある場合にはイラストが付くかもしれませんが、基本的にはプレーンテキストです。会議は約10分間の黙読から始まり、関係者全員がそのメモを読むのです。その後、会議ではメモに記された内容について議論が交わされます。私はこの手法が非常に効率的だと信じており、Lokadで主要な経営陣と共に長年実践してきたテクニックでもあります。

私の最後のアンチパターンは「ドローン化」です。ドローン化とは、企業内の人々が実際には人間であるにもかかわらず、あたかも企業のドローンのように無機質に機械的に働く状態を指します。これは、大企業の一員であるという演技をしようとする誤った意図から自然に生まれるものだと考えています。多くの人々が企業の一員であることをあまりにも重く受け止め、その結果、ロボットがロボットのために書いたかのような、機械的なコミュニケーションになってしまうのです。

正直なところ、サプライチェーンは時として退屈であり、そのすべての側面が極めて興味深いわけではありません。エンタープライズソフトウェアで数百ものフィールドを文書化するような作業は、特に魅力的ではありません。仕事自体が非常に単調で退屈であることは仕方のないことですが、もしその退屈さにさらに拍車をかけ、まるで完全なドローンのように文章を書いてしまえば、読み手の心は完全に麻痺してしまいます。

問題はこうです。もし誰かがその資料を読もうとして、あまりにも退屈なために途中で知的に眠ってしまったなら、その文章を「よく書かれている」と評価できるでしょうか?もちろん、これらは企業向けの資料であり、冗談を交えるものではありません。しかし、少しのユーモアや読者の興味を引く表現を取り入れることは、企業にとって罪ではありません。それにより、意図したメッセージをより効率的に伝えることができるのです。これは特に、サプライチェーンのように広範な内容を扱う場合に重要となります。

通常、こうしたケースでは「なぜ資料を読まなかったのか?」という状況になり、返答としては「面倒で、あまりにも退屈だったからだ」というものになります。解決策は、人間らしく振る舞い、サプライチェーンの文書は人間のために書くということです。

結論として、サプライチェーンを口述伝承から書面伝承へ移行することは、大規模な効率性を実現するための鍵となります。この移行によって得られる生産性向上の恩恵は計り知れません。よくある反論として、文章を書くのは極めて困難だという意見があります。確かに文章を書くのは困難ですが、文章はすべての問題を浮き彫りにし、課題を露呈させるのです。箇条書きを多用したスライドは、本質的な問題に直接取り組むことを回避しているため、作成が容易なのです。

文章の利点は、挑戦に正面から向き合うことを強制する点にあります。サプライチェーンの問題提起について、半ページ分を書くのに丸一日かかることもあるでしょう。それだけの労力をかけて、しっかりとした半ページを作成し、サプライチェーンが解決すべき問題の基盤を固めるのであれば、それで構いません。本質的には、多くの場合、よく書かれた文章こそが最適な選択肢なのです。ここで言う「文章」とは、注意深く書かれ、時間をかけて維持され、何度も読み返されることを意図した書面伝承の文章のことです。多くの企業は枠にとらわれない発想を誇りにしていますが、実際には、そもそも自分たちの「箱」を文章で記述すらできない企業が多いのです。箱の外で考えるための第一歩は、まずその箱自体を文章で記述できるようになることなのです。

さて、ここで質問に移りましょう。次回の講義は二週間後に行われます。今回もまた別のpersonaとなります。覚えておいてください、ペルソナは基本的に問題そのものの詳細な記述であり、解決策に飛躍してはなりません。今回のペルソナは航空宇宙分野に関するもので、他の多くのサプライチェーンとは大きく異なる、非常に特定の航空宇宙サプライチェーンの世界を探求します。では、質問を見てみましょう。

質問: データレイクに意味論が適用されるとしたら、あるいは全く適用されるのでしょうか? 定義されていると感じられるなら、それは本当にデータレイクと言えるのでしょうか?

私にとって、データレイクにはいくつかの構成要素があり、その中には純粋に技術的な性質のものも含まれています。まず第一に、企業向けソフトウェアはリレーショナルデータベース上で動作しているという事実があります。世の中の企業向けソフトウェアの99%は、MicrosoftのSQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQLなどの伝統的なリレーショナルデータベース上で動作しています。これらのシステムは、読み書きのバランスを考慮して設計されており、一度に一つの在庫ポジションを修正したり、一つの在庫ポジションを読み取ったりする、といった極小規模の読み書きに最適化されています。

しかし、データの解析、つまり一括処理で全データを読み取る場合、問題が生じます。これこそが、データレイクが解決しようとする問題です。データ解析を行う際には、一度に全データをバッチ処理で読み出す必要がありますが、リレーショナルシステムはそのために設計されておらず、すべてのデータを効率的にダンプすることができません。特に複数の当事者が同時にアクセスする必要がある場合、その効率性は著しく低下します。

私の見解では、データレイクとは、さまざまなシステムに散在するすべてのデータのコピーを、何の変換も施さずに一箇所に集約し、同期を維持するための技術的層であると考えています。データレイクの主要な付加価値は、(必ずしも人間である必要はありません)大量のデータを一括して読み取るエージェントが、本番環境に影響を与えずにアクセスできるようにする点にあります。また、データを一括で読み出す際のシステム過負荷による本番環境でのクラッシュを防ぐ効果もあります。これが最も重要な価値です。

第二の価値は、御社のアプリケーション環境が非常に多様である可能性があるという点です。たとえば、Oracleデータベース、Sybaseデータベース、Microsoftデータベース、PostgreSQLデータベースなど、さまざまなシステムが存在するかもしれません。これらは、各々異なるインターフェースやソフトウェアコンポーネントを介してデータベースにアクセスしています。データレイクは、すべてのデータに対して統一的なクエリを実行できる手段を提供するのです。これがデータレイクの鍵となる価値です。しかし、良質なデータレイクとその意味論に関しては注意が必要です。なぜなら、データフィールドの意味は、そのデータを用いて何をしようとしているかに依存するからです。広範なデータレイクチームが、官僚的な要素として、各フィールドの意味をあらゆる面から文書化しようとする場合がありますが、実際にその意味が正しいかどうかを検証する実験的な最適化の仕組みを欠いていることがあるのです。

私の提案として、データレイクを運用する場合は、このチームを非常に小規模かつ効率的に保つことです。データレイクを管理するチームの唯一の任務は、生産データを技術的に統一された方法でデータレイク内に同期させたビューを提供することであり、ドキュメンテーションの作成は担当しないのです。ドキュメンテーションは、データを活用する各チームによって作成されます。

質問: 自動化ソリューション(例えばMicrosoft Visio)を用いて作成されたシンプルな図が、私たちの作業を容易にし、データ発見の作業負荷の大部分を軽減できるのではないでしょうか。あなたはそう思いますか?

はい、そしていいえ。以前のスライドのどれかに戻ってみれば、確かに図を生成することはでき、限定的な効果をもたらすことが分かるでしょう。テーブル間のキーなどの関係性を表現するために視覚化ツールを使用すべきでないと言っているわけではありません。これらの要素は問題なく、サプライチェーンマニュアルにいくつかの図を印刷することさえ可能です。これは有用だと考えています。しかし、これらは平文のドキュメンテーションの代替にはなりません。覚えておいてほしいのは、ドキュメント化したい大半の内容が「なぜ」なのだということです。テーブル間のキーの関係を示す図は「何が」を示すに過ぎません。「何が」の記述は些細なものであるため、はい、図は「何が」を文書化するのを容易にしますが、それはすでに最も簡単な部分に過ぎません。重要なのは、「なぜ」を記述するのが非常に困難であり、ここにあなたの時間、労力、エネルギーの大部分を注ぐべきだという点です。

質問: ゼロから始める企業において、良い実践を確立するための最初の最善の一手は何でしょうか?

では、サプライチェーンの問題定義を書き出すことから始めるべきだと思います。それは非常に長い文書である必要はありません。もし、航空宇宙産業のような極めて複雑な分野ではなく、概念的にシンプルな事業を行っている企業であれば、その企業のサプライチェーンが何を意味するのか、明確で簡潔な問題定義から始めると良いでしょう。文書は数ページを超えるべきではありません。そのページを回覧して人々に意見を述べる機会を与え、意見に対処することで文書をより良く、強固なものにしていくのです。これにより、強固な出発点が得られます。必ずしも時間を要するものではありません。書面による伝統を始めたいのであれば、まず問題を理にかなった方法で説明する最初のページを書くことから始めましょう。上層部も自社が何をしているのかを理解するのに役立つと感じるかもしれません。私の出発点は、控えめな文書から始め、問題定義に集中することです。

質問: もし「ひどい」文書、例えば予測手順書があった場合、既存の文書を丁重に訂正するよりも、変更または全面的な書き直しを上層管理部に提案するにはどのようにアプローチしますか?

これは非常にデリケートな問題だと考えています。文書そのものを直接批判するのは避けるべきで、人々がそれを個人的に受け取ってしまうかもしれません。良い企業では、問題に対して厳しく、人に対しては柔軟であるべきですが、これは非常に難しく、達成できる企業はごく僅かです。通常、企業は人に対して厳しく、問題に対しては柔らかい傾向にあります。私の提案は、逆ピラミッド形式の文章など、優れた文書の基準となる良い実践やルールの例を挙げて上層管理部にアプローチすることです。この優れた文章形式は、既に1970年代にプロクター・アンド・ギャンブルで確立されていたことを強調してください。これらの手法は新しいものでも最先端のものでもなく、長い間確立された知識です。上層管理部をこれらの手法へと徐々に導くことで、彼ら自身が作成した資料の品質を評価する際に自ずと結論に至るでしょう。正しい考え方に触れることで、多くの人々が同様の道を辿り、自身が作成した文書に改善の余地があると気付き、他の従業員に助けを求めるようになるかもしれません。

この講義にご参加いただき、誠にありがとうございました。書面による伝統が確固たるものとして根付いていない企業にお勤めの皆様が、口頭伝承から書面伝承へと移行を始められることを願っています。それでは、2週間後にまたお会いしましょう。同じ時間、同じ曜日である水曜日、パリ時間午後3時にお会いしましょう。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

参考文献

- The Elements of Style (初版), William Strunk Jr, 1918

- F-Shaped Pattern For Reading Web Content, Jakob Nielsen, 2006