00:21 はじめに

00:57 平均 - 世界を形作るサプライチェーン用語

03:58 これまでの経緯

05:02 プロミティアダイナミクス

06:43 厳しいサプライチェーンによるより良いUX

21:26 サプライチェーンにおけるプログラム的選択肢

40:22 サプライチェーンの(進)化

58:21 結論:XXI世紀のサプライチェーンは複雑性の克服について

01:01:04 今後の講義と聴衆からの質問

説明

過去数十年にわたり、いくつかの主要なトレンドがサプライチェーンの進化を支配してきました。これにより企業が直面する課題の組み合わせが大きく再編されました。物理的な危険や品質問題といった一部の問題はほとんど解消されましたが、全体的な複雑性や競争の激化といった新たな問題が浮上しています。特に、ソフトウェアもサプライチェーンを根本的に変革しています。これらのトレンドをざっと眺めることで、サプライチェーン理論の焦点が何であるべきかが理解できます。

全文書き起こし

皆さん、こんにちは。このサプライチェーン講義シリーズへようこそ。そして、あけましておめでとうございます。私は Joannes Vermorel です。本日は「21世紀のサプライチェーンにおけるトレンド」をご紹介します。ライブでご参加の方は、講義中いつでも YouTube のチャットを通じて質問することができます。講義中はチャットを確認しませんが、終了後に上から順にできる限りすべての質問にお答えします。それでは、始めましょう。

未来を遠くまで見通すためには、まず過去をさかのぼって見ることが興味深いのです。実に、文明はサプライチェーンと同時期に誕生しました。実際、古代の最初の都市でさえ、自らを維持するためのサプライチェーンを必要としていました。つまり、都市とサプライチェーンは互いに切っても切り離せない存在だったのです。

これらの明白な要素に加え、サプライチェーンは私たちの世界観そのものを形作ってきました。一例として、私のお気に入りの用語「平均」があります。これは基本的な数学的または統計的概念ですが、その起源は約五世紀前のサプライチェーンの慣習にあり、フランス語の “avarie” やイタリア語の “avaria” に由来し、船舶の損害を意味します。しかし、その根本的な考え方は、さらに古く約3,000年前に古代ギリシャの商人によって始められた General Average(共同平均)の仕組みに遡ります。

その考え方は非常にシンプルです。船に積まれた貨物が何らかの理由で失われた場合、当初その船に貨物を載せたすべての者が保険の役割を果たし、各自が搭載した貨物の価値に応じて損失を補填するのです。この仕組みは、たとえば、貨物を船上で偏った位置に配置するなどの悪い誘因を排除する点で、実務上非常に有効です。実際、甲板上の貨物は船底の貨物に比べてリスクが高いのです。

本日の私からの問いは、サプライチェーンの慣習に由来する「平均」といった、非常に深遠かつ根本的な概念を踏まえると、21世紀にはどのようなサプライチェーンの慣習が新たに生まれるのか、ということです。それは、3,000年後には辞書に載る基本的な単語となり、根本的な数学的概念になるほど、人類の世界観を深く、劇的に形成するものになるでしょう。正直なところ、私にはその問いに対する明確な答えはありません。

これまでの話を振り返ると、これは私の5回目のサプライチェーン講義です。まず、解決すべき手強い問題というサプライチェーンの基礎を確立し、その性質を明らかにしました。その後、現代のサプライチェーン、すなわち量的サプライチェーンのマニフェストの本質をなす一連の要件について議論しました。最後に、製品指向、つまりソフトウェア製品において、資本主義的かつ正確なサプライチェーン慣行の実現について検証しました。そして、差分可能プログラミングを通じて、適切なポイントに注力することで大規模な優れたサプライチェーン慣行を実現するための様々な手法を用いてきました。本日は、21世紀のサプライチェーンにおけるトレンドについてご説明します。

私が造語した「プロミティアダイナミクス」とは、文字通りサプライチェーン自体の進化を研究することを指します。私の提案は、オープンサプライチェーンシステムにおいては、システム全体のエントロピーが決して減少しないというものです。これは、サプライチェーンにおける熱力学第二法則のように捉えることができますが、ここでいうシステムはオープンであり、エントロピーは熱力学的なものではなく情報論的なものを意味します。これについては後の講義でも再度触れる予定です。

この主張を支える理由は3つのカテゴリーに分けられます。第一に、サプライチェーンに実際の価値―すなわちより良いユーザー体験―を提供できるものの、そのためには追加のサプライチェーンの精緻化が必要となること。第二に、21世紀においては、私がプログラム的なものと呼ぶさまざまな選択肢が出現すること。そして、その選択肢を現実的かつ実用的に活用する唯一の方法はコンピュータプログラムを利用することです。最後に、いくつかの要因は厳密にはサプライチェーンそのものに関連するものではありませんが、サプライチェーン自体のエントロピーや複雑性の増大に大きく影響しています。

明らかに、サプライチェーンに対して価値を付加することは可能です。私は、21世紀を通じて、さらなる価値の創出に注力する時代になると信じています。20世紀を振り返ると、生産方法が劇的に変革された時代であり、生産プロセスはほぼ完全に自動化されました(ただし、繊維産業のような一部の分野では依然として手作業が多く、完全自動化の瀬戸際にあります)。

興味深いことに、20世紀の主流となったサプライチェーンの慣行では、需要を可能な限り少数のホットスポットに集中させるという考えがありました。これがスーパーストアやハイパーマーケット、モールの基本理念であり、顧客の需要を一箇所に集中させることで、大量生産、大量輸送、大量流通を一体化して実現しやすくしていたのです。

電子商取引は21世紀最大のトレンドの一つですが、その革命はまだ完結していません。私の視点では、電子商取引の主な特徴は単に商品が自宅に届けられることではなく、買い手と売り手が存在し、そのうちの一方が完全に自動化、すなわち機械である点にあります。電子商取引の画期的な革新は、まさにその一方が機械であるという事実にありました。2020年に明らかになったように、電子商取引は依然として力強く成長しており、数年前には一部の懐疑論者が特定の製品にしか適さないと考えていた分野においても、その規模はますます拡大すると考えられます。かつては十分に保護されると見なされていた特定の製品でさえ、電子商取引から逃れるものはなく、車のような比較的高価な商品でさえ、電子商取引を通じて購入・販売されるケースが増加しており、事実上すべての分野に広がると推測されます。

しかし、電子商取引は一枚岩ではなく、多くの派生形態や、さらに優れた形態へと発展する可能性を秘めています。たとえば、同日配送サービス付きの電子商取引は、まさに強化版の電子商取引と言えるでしょう。この同日配送付き電子商取引は、ハイテクとローエンド技術が奇妙に混在したものです。一方では、超近代的な情報システムなしには大規模な同日配送の実現はほぼ不可能であり、非常にスケーラブルで最新のエンタープライズソフトウェアが必要です。しかし、現状では配送用ドローンやロボットが普及していないため、実際の配送は極めてローエンドな宅配便を介して行われています。この対比は、技術的には世界で最も先進的な企業の一つであっても、配送方法そのものは1世紀前のものと大差がないという現実を浮き彫りにしています。

電子商取引は単一の次元だけで語れるものではなく、速度だけの問題ではありません。場合によっては他の多くの特性が重要視されることもあります。例えば、建設現場の例で言えば、すべての商品を現場に直接配送してもらいたいという要求があります。しかし、その発注は一般消費者が行う注文に比べて、数千単位になるなど、遥かに複雑です。つまり、通常の個人の注文よりも遥かに複雑な発注書が作成されるのです。

さらに、これらの商品を一括して注文する企業は、配送に関して非常に具体的なスケジュールを要求するかもしれません。なぜなら、建設現場にすべてのパッケージを同日に配送するためのスペースが限られている場合があるからです。これにより、さらなる複雑さが発生し、この分野ではまだ表面をかすったに過ぎないと考えています。21世紀においては、こうした問題がいっそう増大するでしょう。電子商取引は、多くの追加価値を顧客に提供する手段となりますが、その追加価値は高度な精緻化を要し、それがサプライチェーン全体のエントロピー増大につながるのです。

もう一つの側面は、顧客が常により多くの選択肢を求めるという考えです。たとえば、素晴らしい製品であっても一色しか提供されなければ、消費者はその唯一の色を選ぶかもしれません。しかし、もし選択肢が増え、条件がすべて等しいなら、より多くの選択肢を提供する企業が勝利するのです。

サプライチェーンにおけるコンフィギュレーターとは、顧客が購入する製品の物理的な属性を自由に選択できる仕組みのことです。これらのコンフィギュレーターは、自動車やコンピュータといった特定の分野で数十年にわたり広く利用されており、購入前に製品の多くのオプションを選ぶことが可能です。最近では、自転車、家庭用家具、その他従来は導入されてこなかった分野でも、コンフィギュレーターが登場しているのを目にします。興味深いことに、コンフィギュレーターの必要性は非常に高く、場合によっては企業自らの支援なしに自然と出現することさえあります。

逸話として、LEGO を考えてみましょう。公式の LEGO セットではなく、コミュニティが共有する非公式の LEGO モデルが存在します。これらのコミュニティ設計モデルには、部品と数量のリストである 部品表 が含まれていますが、LEGO 社から直接サポートされているわけではありません。幸い、LEGO には Pick a Brick というサービスを提供するウェブストアがあり、部品番号と数量を入力して部品を注文することができます。しかし、もしコミュニティモデルが200個の部品から構成される場合、Pick a Brick を通じて注文するのは、200個もの部品を手動で入力しなければならず、非常に面倒な作業となります。

賢明な人々は、このプロセスをスクリプト化する方法を考案し、実質的にコミュニティメンバーが部品表を含む Excel スプレッドシートを共有できるようにしました。ウェブストアにログインし、スクリプトを実行すれば、すべての部品とそれぞれの数量が直接ショッピングカートに追加され、注文が大幅に簡略化されます。しかし、こうした状況が LEGO に生じた場合、注文するのは数社が大量のレンガを一括で発注するのではなく、各々が200種類の異なる部品を注文する多数の通常顧客という、全く異なる局面となるでしょう。サプライチェーンの複雑性は、まったく別の問題となります。

より一般的に言えば、21世紀の基本的なトレンドの一つは、あらゆる問題がサプライチェーン上の問題に置き換えられるとき、その移行が必然的に起こるということです。これを説明するために、銅管とプラスチック管を例に挙げましょう。銅管は非常に多用途であり、サプライチェーンの観点から見れば極めてシンプルです。直径が異なる数種類の銅管と、溶接用の数種類の消耗品さえあれば、ほぼあらゆる配管工事が可能です。もちろん、これは単純化した説明ですが、銅管は最低限のサプライチェーンの複雑性で驚異的な汎用性を提供します。しかし、これには一つ大きな問題があります。それは、溶接技術の必要性です。溶接は容易な作業ではなく、一種の技能であり、実際ほぼすべての国で熟練した溶接工が不足しており、彼らは非常に高価である上に、その技能レベルを個々に確かめることは困難です。

この問題を回避する一つの方法は、レゴのパーツのように調節可能なプラスチック製のチューブを選ぶことです。しかし突然、銅製チューブの参照が十数種類であったのに対し、プラスチック製チューブは数万種類もの参照が必要になってしまいます。これは、すべての長さ、角度、直径、そして場合によっては色までが必要になるからです。さらに、プラスチック製チューブは銅製チューブほど多用途ではないため、室内用と屋外用で異なるチューブが必要になるなど、他の要素も影響します。基本的には、レゴスタイルのアプローチを採用することで、余分なサプライチェーンの複雑さを伴って溶接技術の必要性を排除できます。しかし、参照の数が百倍以上に膨れ上がるため、対処すべき巨大なサプライチェーン問題が生じるのです。

より一般的には、人々はすべてをサービスとして利用することを好むという考え方があります。例えば、ドリルを購入するとき、重要なのはドリルそのものではなく、ドリルが開ける穴です。同じ考えは、クライアントが物理的な製品の所有よりもその利益に主に関心を持つ多くの状況に当てはまります。経済的に合理的な機会があれば、製品の所有は何らかのサービスに置き換えられるのです。これは航空宇宙などの産業で顕著に見られ、過去10年間で、飛行時間や飛行サイクルに応じた料金を支払う形態の航空機購入という概念が着実に広まっています。

サービスとして何かを提供する上での最大の課題のひとつは、サービスを販売する企業がサプライチェーンの実行を完全に管理できなければならないという点です。そうでなければ、サプライチェーン管理に長け、維持不可能な価格でより高い利益を上げる他社と競争することはできません。さらに、単に赤字経営を回避するためには、事前にサプライチェーンコストを慎重に評価する必要があります。理由として、発生するサプライチェーンコストに直接関連しない定額料金や従量課金が存在する場合があるからです。すべてをサービスとして提供することは、シンプルさという点でクライアントに大きなメリットをもたらしますが、提供者側にはサプライチェーンにおける高度な専門知識が求められます。

第二の問題のカテゴリーは、プログラムによってのみ実行可能なほど複雑かつ数多いプログラム的オプションに関するものです。これは10年以上にわたって続いており、有名なベンチャーキャピタリストであるマーク・アンダーソンの「ソフトウェアが世界を食いつくしている」という言葉によって象徴されます。私は、サプライチェーンを含め、これが全く真実だと信じています。では、プログラム的オプションの例をいくつか見てみましょう。

まず第一に、クラウドベースのサードパーティーロジスティクスと保管の考え方があります。これらは基本的なサプライチェーン能力であり、過去には獲得するために大きな参入障壁が存在しました。しかし、クラウドベースのソリューションを用いれば、ほぼ摩擦コストなしにサプライチェーンを補完することが可能です。大規模な初期投資を行うよりも経済的には高価かもしれませんが、その分、非常に大きな柔軟性が得られます。

例としてFulfillment by Amazon (FBA)を挙げます。FBAとやり取りするための主要なインターフェースは、ユーザーインターフェースではなく、そのAPI、つまりアプリケーションプログラミングインターフェースです。FBAとプロフェッショナルに連携したい場合、実質的にはコンピュータプログラムで操作することを前提に設計されたAPIを通じて、ロジスティクス能力と保管を購入していることになります。これは、コンピュータプログラムが利用可能な場合にのみ意味をなすプログラム的オプションの一例です。

もう一つの例は、ロボット化された倉庫です。ここでは、ソフトウェアが二つの明確な層で機能しています。下位層はロボット自体の操縦といった平凡な実行のみを扱い、これは機械工学や電子工学に関係します。ここで言うソフトウェアやプログラム的能力は、まさにこれを指しているわけではありません。プログラム的オプションは、オーケストレーション層に着目したときに生じます。ロボット化された倉庫を持てば、従来の倉庫では実現不可能だったさまざまなことを、いつでも実行できるようになります。今後のプロモーションや予想される需要パターンを考慮して、サプライチェーン戦略に応じた動的な倉庫の再編成が可能となるのです。基盤層がロボットであるだけで、以前には不可能だった方法で倉庫を管理できるようになるのです。基盤層のロボット化は、サプライチェーンレベルでのプログラム的オプションを生み出します。これは倉庫管理だけでなく、基本的な製造にも当てはまります。

フライス加工や機械加工用のCNCマシンは数十年前から存在しますが、生産現場で使用されるソフトウェアは年々進化しています。機械を制御するためのコンピュータプログラムはソフトウェアの基礎層に過ぎず、サプライチェーンそのものとは直接関係がありませんが、完全にプログラム化された機械によって生産や設計が非常に俊敏になると、生産ライン自体もより柔軟になります。サプライチェーンにとっての課題は、これら多くの選択肢を最大限に活用することです。第一回目の講義でサプライチェーンを「選択肢の管理」と定義しました。つまり、より多くの選択肢をもたらすものがあれば、その選択肢が容易に利用可能で、サプライチェーンによって活用されることを確実にしなければならないのです。CNCマシンは、シリーズの短縮、柔軟性の向上、そして生産における多様性という減法製造の進歩を示しています。

しかし、さらにこの概念を推し進めたいのであれば、アディティブマニュファクチャリング(積層造形)があります。私は、アディティブマニュファクチャリングが減法製造を完全に置き換えるとは言っていません。ただ、21世紀を通じてより多くの選択肢が利用可能になるということです。新しい技術が登場しても、古い技術が消えるわけではなく、両者は長所と短所を併せ持ち共存します。つまり、すべての選択肢がテーブルの上にあり、状況に応じてどの技術を使用するかを決定できるのです。

アディティブマニュファクチャリングの興味深い点は、その設計自体にプログラム可能性が考慮されていることです。例えるなら、コンピュータプログラムが望むものを印刷するプリンターのようなものです。3Dプリンターは大きな話題となりましたが、それでも比較的急速に進歩していることに人々は気づいていません。この講義の準備中、オフィス内で金属3Dプリンターを設置できる時代になったことに驚かされました。金属3Dプリンターの存在は知っていましたが、数年前までは既存のモデルはかなり産業用に適したもので、オフィスで安全に使用できるものではありませんでした。しかし、近年ではオフィスに設置できる金属3Dプリンターも登場しています。まだやや大きめではありますが、数年で達成された進歩の量は非常に印象的です。21世紀を見通すと、これらの選択肢はますます普及していくでしょう。それらが常に十分に競争力を持ち、全てを置き換えるわけではありませんが、予期せぬ需要の急増や変動に対応するための膨大な選択肢を提供してくれるのです。

しかし、得られる選択肢の数があまりにも多いため、スマートなソフトウェア機能を用いて、サプライチェーン全体と完全に連携した形でそれらの意思決定を推進・実行しなければ、3Dプリンターの群れでサプライチェーンを制御できると現実的に考えることはできません。

自動運転車もまた別の例です。私にとって、21世紀の終わりまでには自動運転車が道路上で支配的な存在になることにほとんど疑いはありません。数年前の大きな話題にもかかわらず、この分野では年々驚異的な進歩が見られるため、私はそれが実現することを強く信じています。取り組み自体は非常に大規模ですが、Waymoのような車は安全性の面で既に超人的なパフォーマンスを達成しています。ここで求められているのは、これらのロボットに絶対的な安全性を要求することではなく、彼らが既に人間のドライバーよりも安全であるという認識なのです。

サプライチェーンの視点から見ると、自動運転車はプログラム的オプションをもたらします。ここで言っているのは、車の操縦やパターン認識といった基礎的なソフトウェア層のことではありません。それは自動運転車における最も複雑な部分に過ぎません。自動運転車の群れが揃えば、オーケストレーションの機能や選択肢が次々と生まれ、サプライチェーンの面で非常に魅力的になります。自動運転車が実現する日には、サプライチェーンのニーズに合わせて車両の配置を決定できる膨大な選択肢が現れるでしょう。現実的に考えると、すべての自動運転車の後ろに一人ずつ配置することは考えられません。もしドライバーを排除するのであれば、それは単にドライバーをコールセンターなどに移して車を運転させるためではなく、サプライチェーン全体の予測的最適化を担うソフトウェアによってこれらの車両をオーケストレーションしたいのです。

私にとって、マーケットプレイスは電子商取引の概念を拡張したものです。そこは企業が購入あるいは販売を行う場所であり、これは供給側と需要側の両面において有効です。一般のマーケットプレイス利用者は、人間向けのユーザーインターフェースに慣れているかもしれませんが、プロフェッショナルの視点では、ほとんどのマーケットプレイスがコンピュータプログラムを通じて活用されることを意図したAPIを提供しています。マーケットプレイスの数は着実に増加しており、非常に頭の切れる企業がそれらを活用しています。

マーケットプレイスを利用して販売することが唯一の方法というわけではありませんが、主要なチャネルが多少不安定で在庫が余ってしまう場合、サブチャネルを持つほうが望ましいです。例えば、マーケットプレイスのオプションを利用しない企業と利用する企業があった場合、利用可能な全ての手段を駆使する企業のほうが、より良い結果を生むでしょう。

マーケットプレイスはまた、オークションに類似した方法で実現される価格発見も可能にします。マーケットプレイスが大規模に運用されるため、オークションは人間の時間で行われることはできず、機械の時間で行わなければなりません。これが、リアルタイム入札と呼ばれる技術的課題を引き起こす理由です。ここで言うリアルタイムとは、ミリ秒単位の遅延といった意味合いです。オークションが50ミリ秒程度という極めて短い時間枠で行われるため、人間が介入する余地はなく、参加する唯一の方法はコンピュータプログラムであるのです。

サプライチェーンの観点からは、これらの価格発見メカニズムは非常に興味深いものです。なぜなら、ごく短時間で市場の緊張感を反映したスポット価格を大量の品目に対して設定できるため、市場における資源配分をより良くすることができるからです。明らかに、リアルタイム入札方式を用いてリアルタイムオークションを最も上手に活用できる企業は、そうでない企業よりも高い利益を上げるでしょう。

もう一つ考慮すべき点は、予知保全です。過去数十年で電子機器の価格は劇的に下がり、今では数ドルで非常に高性能なコンピュータが手に入るようになりました。電子機器がこれほどまでに安価になると、高価な産業機器に、可能であるという理由と低コストという理由だけで電子センサーを追加することが理にかないます。

エアバスによれば、A350のような最新の航空機には50,000個のセンサーが搭載され、毎日2.5テラバイトのデータを生成しています。これは莫大な量の情報です。サプライチェーンの視点から、これらの情報を正確に処理・分析できれば、多くの側面を改善することが可能になります。予知保全とは、魔法の杖や水晶玉によるのではなく、将来何かが起こる可能性を高い確率で示すデータをもとに、事前に対策を講じることでコストやダウンタイムを最小限に抑える積極的なアプローチです。

予知保全が意味するのは、21世紀を通じてますます普及するであろうこれらの新たな選択肢を活用する唯一の方法が、膨大な量のデータを処理する手段を持つことにあるということです。現代のコンピュータシステムは、日々この膨大なデータを処理することを可能にしています。これは、航空機の運用や保守にかかる費用と比べ、桁違いに安価なのです。

この講義で見てきたように、非常に複雑でコンピュータプログラムを活用しなければ実行不可能なさまざまな選択肢が存在します。サプライチェーン自体とは関係のない理由により、21世紀を通じてサプライチェーンもさらに複雑になると私は信じています。

これらの要因の一つがソーシャルネットワークです。ソーシャルネットワークが人類にとって純粋にプラスかマイナスかは議論の余地がありますが、サプライチェーンの純粋な視点からは、これらのソーシャルネットワークがゲームに全く新しい不規則性の層を加えることは確実です。製品がバイラルに広がり、これまでに見たことのない形で世界的に需要が爆発する可能性があります。逆に、愚かな従業員がソーシャルネットワーク上で極めて愚かな行動を取っただけで、ブランドが被るダメージは甚大です。ソーシャルネットワークは、需要の急増を完全に増幅させるか、またはブランドにとって成功となるはずのものを悪夢へと変えてしまう可能性があります。これらのソーシャルネットワークは、既存の不規則性をさらに増幅させるのです。

大規模な組織は、サプライチェーンの有無にかかわらず、自らを支えるために官僚機構が必要です。官僚機構は、複雑な組織をまとめる接着剤のようなものであり、これなしでは成り立たないのです。しかし、官僚機構の問題点の一つは、それが価値を生み出しているかどうかに関わらず、自律的に成長してしまう傾向があることです。サプライチェーンは非常に複雑で分散しているため、特に官僚機構が出現しやすいのです。

多くの自動化された倉庫を持つ企業では、現場で供給チェーンを実際に運営する人々よりも、オフィスでスプレッドシートを操作するホワイトカラー労働者の方が多くなっています。これは官僚制の出現と捉えることができます。興味深いことに、官僚制がさらに急速に成長する一因は、新奇性への魅力によるものです。過去数年間で、ほとんどの大企業において最も急成長している官僚組織は、data scienceチームであり、彼らは実際の価値をあまり生み出さないにも関わらず、極めて複雑で秘儀的な作業を独自に行う高位の司祭層と定義されます。

内部の官僚制に加えて、政府や規制に関連する外部要因も存在します。20世紀半ば、ミルトン・フリードマンは、アメリカの企業が約2,600ページの規制の対象となっていることを示しました。最近の分析によれば、現在、大規模な北米企業に影響を与える規制のページ数は100万ページを超えていると考えられています。1世紀足らずで、規制の量はほぼ1,000倍にまで増加しました。確かに、いくつかの規制は社会全体の利益や進歩を反映していましたが、規制の総量を1,000倍に膨らませることが人類にとって純粋な利益となっているのかは疑問です。供給チェーンの問題は、地球上のほぼすべての規制の影響を受けやすい点にあります。労働法、知的財産、安全規制など、ほぼすべての規制が何らかの形で供給チェーンに影響を及ぼしています。

近年、政府によるロックダウンなど、前例のない措置が取られてきました。これらの措置が社会にとって良かったか悪かったかを判断する立場にはありませんが、供給チェーンにとっては確実に悪夢であり、対応すべき複雑性の新たな層を加える結果となりました。残念ながら、21世紀に向けた上昇傾向は、規制や介入の継続的な増加となる可能性が高いです。21世紀の終わりまでにある程度安定することを願うものの、今後数十年間はこの傾向は上昇し続けるでしょう。

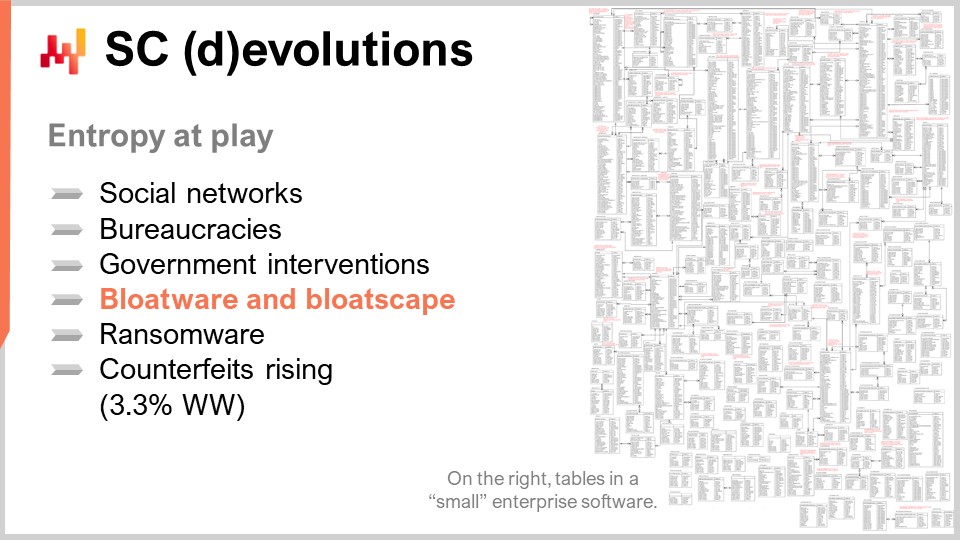

現代の供給チェーンはすでに完全にソフトウェアによって運営されています。紙の記録で運営される大規模な供給チェーンはもはや存在せず、全てがデジタル化されています。しかし、これらのソフトウェア製品は時間の経過とともに内包する複雑性が増大する傾向があります。その核心的な理由の一つは、ソフトウェア企業が新バージョンを販売する必要があり、そのために既存製品に機能を追加するという通常の戦略を取るからです。しかし、ある時点で機能を追加し続けると、ソフトウェアが自らの重みに耐え切れず崩壊してしまう可能性が出てきます。これが「bloatware」という用語が示す現象です。

一例として、右側の画像は、比較的シンプルなエンタープライズソフトウェア内に存在する全てのリレーショナルテーブルを示しています。現在、大手エンタープライズベンダーが販売しているシステムでは、この画面の約100倍のテーブルや要素が存在するでしょう。私は、この複雑性が完全に管理されているとは信じていません。技術監査人として、またLokadのCEOとしての役割の中で、エンタープライズソフトウェアが制御不能な複雑性のために自らの重みに耐え切れなくなっている状況を目の当たりにしてきました。これはますます頻発するようになっています。供給チェーンの分野では、管理すべきアプリケーションの風景が永遠に成長し続ける状況になり、私はこれを「bloatscape」と呼んでいます—実際、何百ものアプリケーションが存在するのです。

そして、世界を席巻するソフトウェアという傾向の副産物として、新たな犯罪集団、すなわちランサムウェア攻撃を仕掛ける者たちが現れました。

コンピュータセキュリティの観点では、攻撃対象となる面積が大きいほど、より多く露出してしまいます。供給チェーンは設計上、既に脆弱な状態にあります。もし一部のソフトウェアを非常に安全にしたいのであれば、一つの解決策としてエアギャップ技術を用いる方法があります。これは、コンピュータシステムを一切のネットワークやインターネットに接続しないという手法で、例えば原子力発電所などで採用されることがあります。しかし、供給チェーンはサプライヤー、顧客、その他多くの関係者とデフォルトで接続されなければならないため、これを実現することは不可能です。彼らは完全に接続されているため、完全に露出しているのです。

さらに、供給チェーンは設計上、地理的に分散されています。世界規模で顧客にサービスを提供するためには、世界各地に拠点を持つ必要があります。したがって、ソフトウェアは完全に接続されネットワーク化されているだけでなく、ある程度地理的にも分散されており、サイバー攻撃に対する露出を最大化しています。このため、過去数年間でランサムウェアの発生が増加しているのです。ランサムウェアは最も急成長している業界の一つであり、その世界規模は非常に推計が難しいです。企業がランサムウェア攻撃を受けた際、通常は公にしないため、非常に不透明な現象となっています。しかし、それが数十億ドル規模の産業であり、年間50%以上の成長率で極めて急速に拡大していることは疑いありません。私は、この傾向は、より多くのソフトウェアを追加することに大きな価値があるため、今後も続くと考えています。企業は必要性から、または正当な戦略としてソフトウェアを増やし続けるでしょう。これにより価値は増加し続けますが、その過程でこの種のリスクへの露出も高まるのです。残念ながら、より多くのソフトウェアを持つことによる利益が非常に大きいため、企業はランサムウェアに伴う追加のリスクを負わざるを得ません。このリスクを最もうまく管理できるのが、最も優れたプレーヤーとなるでしょう。

もう一つの問題は偽造品です。ランサムウェアが供給チェーン自体から発生しない犯罪行為を示すのに対し、偽造品は自ら供給チェーンを持つ者から発生する犯罪行為です。20世紀において、偽造品に対抗する防御策は信用といったシンプルなものでした。例えば、デトロイトの自動車業界では、部品メーカーがいずれかの自動車メーカーに対して不正行為を行えば、生涯にわたって取引を禁止されることがありました。これにより、正直であるための大きなインセンティブが働いていました。

しかし、供給チェーンを運営する人々自身の悪質な行動の問題は、多くの市場と機械的な相互作用が存在する複雑な世界では、関係者に対して人間的な判断を適用し評判を付けることがもはや不可能になっている点にあります。これにより、根絶が極めて困難な一連の問題が生じているのです。偽造品は過去20年間で着実に増加しており、現在では世界貿易全体の3.3%を占め、年間約5000億ドルにのぼっています。私は、21世紀を通じてこの問題は、この種の悪質な行動に対する解決策が見つかるまで、さらに拡大し続けると考えています。しかし、そのためには、まだ発明されていない解決策が必要となるでしょう。

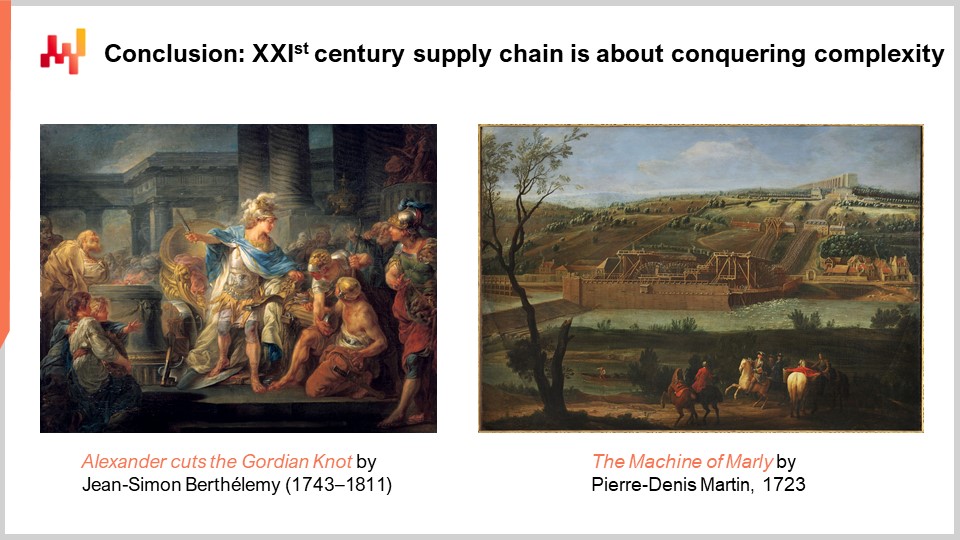

結論として、私は21世紀の供給チェーンは複雑性の克服に尽きると考えています。しかし、誤解してはなりません。複雑性には偶発的なものと意図的なもの、実際に二つの側面が存在するのです。

偶発的な複雑性において、これを克服する方法は、いわゆるゴルディアスの結び目を断ち切る勇気を持つことにあります。偶発的な複雑性を排除しようとすると、既存の官僚制を驚かせるため、非常に困難になることがあります。既存の官僚制は、文字通りその複雑性を糧としているため、あまり支援を期待できません。これには、鋭い洞察力だけでなく、相当な勇気も必要です。

次に、意図的な複雑性があります。その例として、フランス王ルイ14世のために設計されたマールの機械が挙げられます。この機械の目的は、川からヴェルサイユ宮殿へ水を運ぶことでした。当時、これまで作られた中で最も複雑で、かつ最も騒々しい機械とされたその姿は、驚異的な複雑性を示していました。しかし、それは全て意図的に組み込まれたもので、より良い解決策が存在しなかったための措置でもありました。

意図的な複雑性を克服する唯一の方法は、より優れた技術を活用してその複雑性を解消することにあります。つまり、問題を受け入れ、よりシンプルな解決策を提供できる優れた道具や技術を駆使することが必要なのです。

本日は以上です。ご清聴いただき誠にありがとうございました。さて、これから質問に移りたいと思います。

質問: Lokadの価値提案とは何ですか?

私の考えでは、Lokadの価値提案は、21世紀の供給チェーンにおいて支配的な存在となることです。

質問: 調達、製造、配送にかかる時間のベンチマークを業界はどのように設定すべきだと思いますか?それがほぼ理想的な適切な時間であるかどうかはどのように判断すべきでしょうか?改善の余地はありますか?目標とするべきものは何であり、どのように測定することができるでしょうか?

まず、ベンチマークという概念自体に疑問を呈したいと思います。ベンチマークを行うということは、すなわち隣の家の人と同じ土俵で戦おうとすることを意味します。ジェフ・ベゾスがAmazonを立ち上げた際、Walmart並みを目指そうとしたと思いますか?彼は競合を打ち負かすことに注力していたのです。ベンチマークの問題は、それがしばしば意欲の欠如を反映し、物足りなさを露呈してしまう点にあります。むしろ、自社の分野における最先端の基準や卓越性の意味を再定義することを目指すべきです。

私はベンチマークの考え方に懐疑的です。比較対象の競合他社が本当に同じ品質を持っているのか、または気づかない抜け道を使っているのかは不明です。もしかすると、供給チェーン内の偽造品に関して、サプライヤーの審査を適切に行っていないため、リスクを取っているのかもしれません。隣の芝生は青いと言いますが、企業は競合他社の動きを気にせず、自社の顧客や改善点により集中すべきです。

非常に成功している企業は、市場全体が何をしているかを気にせず、自らが最善と考えることを実行し、その結果、競合他社を打ち負かすことが多いです。改善を図るには、自社を本当に向上させる要素に注力する必要があります。その鍵となるのは、財務的な視点であり、これによりトレードオフを伴う供給チェーンの様々な要素のバランスを取ることが可能になるのです。

質問: 供給チェーンにおけるB2Bの問題を6Mフィッシュボーンモデルに分類する場合、B2B電子商取引環境での熟練労働力の入手可能性と規模にまつわる問題に、どのように対処すべきでしょうか?さらに、人員の影響はどのように測定することができるでしょうか?

私が定義する供給チェーンとは、選択肢の熟達を意味します。これは、供給チェーンの成功には卓越した人材が必要であることを示唆しています。優秀な人材と平均的な人材の差が問題とならない分野は多々ありますが、供給チェーンはその例外ではありません。例えば、優れた会計能力を持っているからと言って、どの企業も競合他社を打ち負かせるわけではありません。せいぜい、良好な会計体制を持つことはできても、会計部門に天才がいたところで大きな違いは生まれません。企業の多くの機能では、合理的な平均値で十分であり、それ以上の水準が具体的な利益をもたらすとは限らないのです。20世紀の供給チェーンはまさにこのようなものであり、これが私の最初の講義のテーマでもありました。

20世紀では、ブランド戦略と生産レベルでの競争が鍵でした。世界を制覇するためには、卓越したブランド力と生産力が必要であり、これがMars、Unilever、Coca-Colaなどの成功を支えました。しかし、21世紀では、電子商取引の発展などにより、勝利するためには優れた供給チェーンの実行力が求められます。供給チェーンは直接行われるゲームではなく、ソフトウェアを通じて間接的に行われるものです。ソフトウェアは個々の才能を飛躍的に増幅させるのです。

たとえば、ある分野で最も優秀な人材であっても、その能力には限界があります。最近、アメリカで最も優秀な自動車セールスマンの統計を見たところ、彼は平均的なセールスマンの5倍の車を販売していたというデータがありました。これは非常に印象的な成果ですが、ソフトウェアの世界では平均的な人の100万倍をもたらす人も存在するのです。ソフトウェアはこれまでにない方法で才能を増幅させます。

供給チェーンにおけるB2Bの問題や人員について考える際、従来の意味での「マンパワー」に囚われるのはやめるべきです。どのソフトウェア企業も、エンジニアの人数で成功を測ることはありません。重要なのは、圧倒的に優れたソフトウェアエンジニアを確保することです—これは才能のゲームなのです。したがって、重視すべきは単なる人員数ではなく、才能そのものなのです。

才能を引き寄せるためには、同世代の最も優秀な頭脳がいかにして自社に応募したいと思うかを問いかけるべきです。これは極めて重要な課題です。ちなみに、才能こそが戦いの鍵であることを理解している企業、例えばGoogleがディープ-ラーニングやAI技術をオープンソースにしている理由もそこにあります。一見、自社の最高技術をオープンソースにするのは途方もないことのように思えるかもしれませんが、これはその技術を広く公開することで、同世代の最も優れた頭脳を引き寄せる磁石として機能するからです。Googleにとっては非常に賢明な戦略であり、もし競合に技術が渡ったとしても、彼らが本当に重視しているのは、採用面で競争に勝つための優秀な人材の確保なのです。

Alexは、20世紀の課題に取り組むには技術的な才能が必要であると示唆していますが、ほとんどの企業やブローカーは、decision-makingのポジションにおいてこの種の人材を欠いています。これは、ほとんどのFortune 500企業にとってどのような意味を持つのでしょうか?彼らは消えてしまうのでしょうか?大企業のほとんどが官僚制で構成されているという発言は、必ずしも昔からそうであったわけではなく、徐々にそのようになっていったのです。Fortune 500企業を見ると、官僚制が着実に拡大し続ける、比較的歴史のある企業群であることが分かります。

それでは、問題はどのように解決されるのでしょうか?市場のダーウィニズム、つまり官僚主義により企業が自滅し、その隙間を新鮮で若い企業が埋めるか、あるいは21世紀の取り組みの一環となるかのどちらかになるでしょう。科学的な手法やその他のアプローチを通じ、組織やサプライチェーンのダイナミクスを理解することで、官僚主義を制御する方法を見出すかもしれません。

もしあなたがそのような企業に勤めているなら、ぜひ経営陣にこの講義を見せ、会社の戦略に転換する勇気を持つよう促してください。彼らは、自分たちのビジネスのやり方を根本的に再考する必要があり、単にわずかに優れているだけではなく、20年先を見据えた生存戦略なのです。

Question: それでは、これらのプログラム的な選択肢やアウトソーシングの選択肢は、すでに投資資本が整っている企業に適しているということですが、新興企業がこれを社内で構築するためには何をお勧めしますか?

まず第一に、これらのプログラム的選択肢は参入障壁が非常に低いという点が挙げられます。FBAのような仕組みを利用すれば、ほとんど初期資本を必要とせずに、確立されたサプライチェーンに匹敵することが可能です。もちろん、単に安いサプライチェーンという面で直接対抗することはできません。より賢いアプローチ、例えばマーケティングやブランディングという角度が必要です。決して誤解しないでほしいのは、これらの選択肢は大企業や既成企業に有利というわけではなく、むしろ小規模で機敏な企業にとって大きな追い風になるということです。

もし1950年代中頃にいてゼネラル・モーターズと競争しようとしたら、それは不可能でしょう。確立された自動車メーカーは完全に根を張っています。テスラが21世紀に登場したのは、これらの選択肢が利用可能となり、既存の大手企業の既得権が緩和されたからに他なりません。これらの選択肢は誰にでも開かれているものですが、才能の密度が高い小規模企業は、これらを最大限に活用する上で圧倒的なアドバンテージを持っています。

スタートアップにとっては、可能な限り社内で何かを構築するのではなく、第三者にアウトソースすることをお勧めします。スタートアップは顧客に注力し、戦いを慎重に選ぶ必要があります。もしあなたの戦いが自宅向けの最も素晴らしい装置を提供することであるならば、それは自社で手掛けるべきです。しかし、ウェブホスティング、物流、保管など、コアバリューに直接寄与しない部分は、特にスタートアップの場合、ほぼすべてアウトソースすることを恐れてはいけません。戦いを賢く選びましょう。

Question: 3Dプリンティングが一般化する中で、製造自体がアウトソーシングされるのはどのくらい早いと思いますか?

私は、3Dプリンティングはすでにかなり一般的になっていると考えています。例えば、航空宇宙産業では、数千もの部品が3Dプリントされることなく製造される航空機は存在しません。自動車産業については定かではありませんが、3Dプリンティングはすでに広く普及しています。現状では主流であるとは言えず、大量生産の面で支配的になることはないかもしれません。たとえ技術が進歩したとしても、減算的製造と正面からコスト競争で対抗することはできないでしょう。それでも、3Dプリンティングは非常に安価で生産できるため、たとえビジネスが主に減算的製造に依存していたとしても、加算的製造を補完する手段として採用するのは極めて合理的です。

これらのプリンターのすごいところは、どこにでも容易に分散配置できる点にあります。だからこそ、オフィス内に金属製の3Dプリンターを設置するというアイデアを先に述べたのです。もしオフィスにプリンターを置けるなら、それは文字通りどこにでもプリンターを配置できることを意味します。これは非常に興味深いことで、特定のニーズに合わせ、必要なときに合わせた市場に対して、製造能力の一部を分散させたり、場合によっては他の場所に生産能力を貸し出すことすら可能になることを示しています。マーケットプレイスがあれば、人々は通常の製品だけでなく、あらゆるものの製造のために自らの3Dプリンティング能力をレンタルすることもできるのです。

Question: 複数のテックサプライヤー間のさまざまなソフトウェア・インターフェースの連携と統合は、ほとんどのプログラム的選択肢にとって最適化への挑戦ですが、これについてどう考えますか?

連携と統合に関してですが、ソフトウェア業界には「10種類のソフトウェア標準が存在する」という古いジョークがあります。そしてソフトウェアエンジニアは、「あまりにも標準が多すぎる、非常に悪い状況だ。すべての標準を統一して、全てを包含する一つの標準を作ろう」と言います。しかし、数年後には11種類の競合する標準が現れるのです。標準化の問題は、特にソフトウェアにおいては、全員が完全に互換性のあるものを持つ強いインセンティブが存在しないため、達成が極めて困難な点にあります。

優れたプログラミングパラダイムを持っていれば、同じ特性を持つ多様な問題に対処するのは、思ったほど複雑ではなくなります。ソフトウェア標準が完全に整合していなくても、適切なプログラミングパラダイムさえあれば、その複雑さの大部分を抽象化することが可能です。一見すると非常に影響が大きいように見える問題も、実際にはそれほど重大な影響を及ぼさないのです。

もうひとつの考えは、最適性に向かって収束できるというものですが、これは私が最初の講義で触れた点でもあります。サプライチェーンは厄介な問題の集合体であり、最適を追求できるとは思えません。これは最適にプレイできるゲームではないのです。第一講義でも述べたように、あなたにできるのは、現状よりも優れた状態を目指すことだけなのです。サプライチェーンにおいて「最適」という概念自体が、そもそも適用できないのです。

Question: ブロックチェーンの取り組みは、どこかで運用されるか、あるいは維持されるべきではないでしょうか?

ブロックチェーンに関して面白いのは、それについての古いジョークやLokad TVのエピソードが存在することです。私の見解では、「ブロックチェーン」という用語を使用し、なおかつその分野の専門家であると装う人々は、実際にはその技術について何も知らないことを示しているに過ぎません。私にとって、ブロックチェーンは全く魅力のない技術です。一方、分散型電子通貨は非常に魅力的です。電子通貨が偽造品やランサムウェアに対して何かできるでしょうか?ランサムウェアについては全く効果がなく、むしろ電子通貨はランサムウェアの最大の助長要因となっており、問題をさらに悪化させています。サプライチェーンの中にブロックチェーンを組み込むことは、問題を悪化させるだけの膨大な技術の塊を追加するに過ぎません。答えは、いいえ、絶対にそうではありません。

偽造品の問題において状況を改善できるでしょうか?はい、しかし非常に直感に反する方法でです。数年前に私が発表したTokedaというスキームに関する論文を参考にすれば、分散型電子通貨を利用することで偽造品の問題を改善できる可能性はありますが、その解決策や主張は、あなたが想像するものとは全く異なるでしょう。ですから、はい、ですがその手法はかなり奇妙なものになるでしょう。

Question: 持続可能性の取り組みの変化、すなわち消費の削減とリバースロジスティクスの強化は、今後大きな要因になると思いますか?

ここにはいくつかの観点があります。まず、リバースロジスティクスはまさに私が論じていたことであり、より洗練されたサプライチェーンによって実現される優れたユーザー体験の一例です。人々は単に製品を購入するだけでなく、試してみることを求めています。試用の結果、製品が気に入らなければ返送されることもありますし、レンタルという形態の場合も返送される理由が生じるのです。リバースロジスティクスは、洗練された価値を提供する取り組みであり、ユーザー体験の面で競争相手に遅れをとらないためにも、ますます重要な役割を果たすでしょう。

さて、持続可能性、すなわち長期的な消費削減についてですが、驚かれるかもしれませんが、私は持続可能性そのものを信奉しているわけではありません。私は経済の最適化を強く信じています。なぜなら、もし何かが持続可能でないのであれば、つまり時間と共に希少性が高まる資源を消費するのであれば、その希少性は価格に反映され、ますます高価になるからです。ちなみに、これは銅管とプラスチック管の例で示した通りです。もし銅管のみを使用しているなら、希少性が増していく溶接技術に依存することになってしまいます。この業界で持続可能性を実現するには、溶接技術に依存しないプラスチック管のようなプランBを用意するべきです。

結局のところ、第2講義で議論した定量的なサプライチェーンの視点こそが、ある取り組みが持続可能かどうかを評価する最良の方法と言えるのです。今日発生しているコストだけでなく、将来的に見込まれるコストも考慮すべきです。たとえば、表面的には非常に安価に見えるものでも、大規模な環境リスク、例えばメキシコ湾での大規模な石油流出といったリスクを伴っているならば、それは決して安価な運用方法ではなく、やがて莫大な費用が発生し、最終的には企業がその請求書を支払う羽目となるでしょう。場合によっては、破産に至るほどの高コストとなる可能性があります。

Question: 効率化が進む中で、日常業務の負担を減らし、AIベースのOCR技術を用いて仕入先からの購入請求書のデジタル化など、専門分野に特化したサードパーティのベンダーにアプローチする際、ミドルサイズの企業がいかにしてボートウェアの罠に陥らないようにすべきでしょうか?

ソフトウェアベンダーに関しては、誠実な企業も存在します。もしボートウェアに頼れば、その製品は10年後には時代遅れになることを理解している企業もあります。Lokadはその一例ですが、他にも多数存在します。ベンダーにアプローチする際は、まずその企業の担当者と一般的な会話を持つことをお勧めします。ここで前提となるのは、エンタープライズ向けの高価なソフトウェアであり、実際にベンダーとディスカッションできる状況であるという点です。単にライセンスを購入するだけの安価なソフトウェアではなく、企業向けのソリューションの場合、まずは製品の中核となる設計原則についてシンプルな質問を投げかけるのが良いでしょう。

まず、担当者がコアな設計原則について全く理解していなければ、それはボートウェアであると断言できます。つまり、何をしているのか全く分かっていない証拠です。もし、少しでも意味のある答えが返ってくれば、それは良い兆候です。最適な解決策を目指すのではなく、ソフトウェアやサプライチェーンは厄介な問題であり、「最適」という解は存在しません。あなたが望むのは、競合他社よりもはるかに優れた解決策だけなのです。良いソフトウェア企業を選ぶには、しっかりとした基盤に基づいて製品を提供し、複雑さを適切にコントロールしている企業に注目してください。単に多くの機能を詰め込もうとするベンダーは避けるべきです。例えば、流行中のバズワードであるAI、ブロックチェーン、ビッグデータ、機械学習などを無造作に詰め込んでいるようなベンダーに出会ったら、非常に懐疑的になるべきです。そうした場合、技術選択に一貫性がなく、結局は技術的な混乱を招いている可能性が高いのです。

Question: 効率化が進むにつれて、理論上は自動化により将来的に必要な職種が減少するはずですが、それが社会問題を引き起こし、サプライチェーンに間接的な影響を及ぼす可能性があると思いますか?

これは非常に広く信じられているものの、根本的に誤った見解だと思います。人間は常にもっと多くを求めるという欲望を持っており、その欲求には限りがありません。人類の支配的なパターンは、あらゆるものに対するさらなる欲求であり、限界は存在しないのです。確かに自動化は進んでいますが、例えばここパリでは、2世紀前には水を運ぶ作業員が最大の職業であり、人々を雇っていました。しかし、そのような職業はすべて姿を消しました。それで私たちが貧しくなったのでしょうか?いいえ、むしろ社会全体が豊かになったのです。

自動化はジョセフ・シュンペーターが指摘したように創造的破壊を引き起こし、社会全体、すなわちピラミッドの底辺から頂点に至るまで全ての人々が豊かになる道を開いてきました。確かに上層部の人々はさらに裕福になる傾向がありますが、すべての人々の生活水準が向上するのです。

私が見るところ、より多くのものを求める欲望には限界がないということです。たとえば、私には10歳の娘がおり、彼女が学校に行くときは今でもかなり驚かされます。彼女が通う教室には、通常25~30人の子供たちが1人の教師と一緒にいます。なぜ、子供5人につき1人の教師という社会を作ることができないのでしょうか。もし、アマゾンの宅配係として機能する必要のない多くの人々を解放できるなら、その人々が若者の世話をし、高齢者の面倒を見たり、芸術の発展など他の多くのことに携わることができるはずです。つまり、欲望に有限の量がないという単純な事実が、たとえ学校での子供たちへのより良い配慮であっても、人々が常にもっと多くを求める理由だと思います。限界がないため、一度仕事を自動化すると、その人々が新しい仕事を得るのを妨げる規制がなければ、自然に需要のある場所に集中し、その需要は常に存在するのです。私は限界はないと考えています。もしすべての高齢者が日常生活を支えるフルタイムのアシスタントを持つことができたなら、彼らはその選択肢を選ぶでしょう。このような提案があれば、多くの人が拒否することはないと思います。

さて、サプライチェーンの指標や金融チームのメンバーから提供される定量的データに関しては、金融チームが、私が「経済的ドライバー」と呼ぶものを形成する方法を確実に持つべきです。たとえば、資本コストに関しては、資本コストを決定するのはサプライチェーンチームではなく金融チームであるべきです。しかし、すべてのドライバーについて、適切な指標を設定し、ドルまたはユーロでそれを測定する方法について誰が責任を持つのかを決定する必要があります。もし資本コストであれば、それは金融チームの責任です。しかし、在庫切れのペナルティや、不利益をもたらす場合に発生するペナルティについてであれば、マーケティングが責任を持つべきかもしれません。誰が責任を持つかについての絶対的なルールはないと思いますが、不明確なままにしておくと大きな摩擦を引き起こす可能性があります。私の提案は、経済的ドライバーを分解し、問題のあらゆる側面において最終的な意思決定者となる1つのチームが存在するようにすることです。明らかに、もしどこかのチームが理不尽であるなら、CEOが究極の仲裁者として機能します。

質問: 多くの企業がソフトウェアを保有しているにもかかわらず、サプライチェーンに活用していないことはご存知だと思います。デジタルリソースの採用失敗コスト、あるいは活用不足コストについて何か提案はありますか?

この点は実は私の第3講義で取り上げた内容でもあります。なぜ、あちこちにあって全く使われていないソフトウェアがこれほどまでに存在するのか?答えは、そのソフトウェアが本来備えるべき特性を示していないからです。「活用不足」と言うのは、埋没費用の誤謬にすぎません。そうではなく、もともとその投資自体が不良投資だったのです。ですから、不良投資を取り戻そうとしても意味はありません。これこそが埋没費用の誤謬です。投資は失われたものであり、「このソフトウェアは自社にとって必要なものではない。忘れろ、もう手遅れだ、埋めて前に進め」と言うべきです。不十分な資産として考えないでください。サプライチェーンにおいて私がよく見かけるのは、あるソフトウェアが完璧に機能しあらゆる用途に使われるか、あるいは特に予測的サプライチェーン最適化の分野において、まったく価値を提供せずに実際に活用されていないソフトウェアです。実際のところ、これらのソフトウェアソリューションの中にはゴミ同然で、何の成果も上げないものもあります。この投資は忘れてしまうべきであり、不良投資であったのです。人に厳しくする必要はなく、ただ問題に厳しくなり、これが損失であると認め、前に進むべきです。

質問: サプライチェーンの分権化レベルによって生じるあらゆるタイムリーなリスクに対抗するための処方的な手法とは何でしょうか?

ある程度、進化というものはあなたの思い通りにはいきません。ワシントンやブリュッセルでロビー活動をしようとすることもできますが、率直に言って、ほとんどの企業にとって規制の状態は既に決まっているのです。選択する余地はなく、ルールに従わなければならず、それは競合他社にとっても同様です。同じことがソーシャルネットワークにも当てはまります。Instagramが存在するか否かを選ぶことはできず、ただ存在しているのです。それが新たな現実であり、正面から向き合う必要があります。あなたができることは、プロセスや不要なソフトウェアなど、本当にあなたの管理下にある領域に限られるのです。

まず最初にできることは、問題を理解する文化を確立することです。私はジェフ・ベゾスの「Day One」精神に関するメモを読むことをお勧めします。Day One精神の背後には、規模の経済の影響や大企業における官僚主義の影響に対する理解があります。ベゾスはAmazonでこの問題を緩和するためにあらゆる手を尽くし、それがAmazonの成功に大いに寄与しました。しかし、現時点でもAmazonには機能不全の官僚主義が存在しています。あなたはそれらを緩和することしかできず、問題を完全に取り除くことは少なくとも今のところ不可能なのです。

質問: 混合整数線形計画法や非線形計画法のような最適化手法は、業界のシナリオに適用するには実用的ではないと言えますか?現在の状況において、その手法が改善の余地を生むのではないでしょうか?

混合整数線形計画法と非線形計画法の手法は40年以上前から存在しており、数値ソルバーも開発されている。これらのツールに精通していない広い層の方々のために説明すると、これらは線形ソルバー、または線形に近い形状(一部は二次形式にもなりうるもの)の一般化であり、変数は整数として扱われます。これらは1970年代、1980年代、そして1990年代にかけて広く研究され、携帯電話の部品配置など非常に単純な問題においては驚異的な成果を上げました。しかし、厄介な問題に対しては、そうでもありません。

これらの手法の問題点は、その名称に「プログラミング」とあるにもかかわらず、非常に高い表現力を持っていないことです。プログラム的な表現力の面では、今日の基準ではかなり弱いと言えます。表現力は単なる線形関数以上のものですが、それ以上のことはほとんどできません。サプライチェーンにおいてさらに問題なのは、これらの手法が不規則性やランダム性とうまく連携しない点です。これらは、問題が確率的ではなく静的かつ決定論的であると仮定しています。以前の講義で不確実性を受け入れることを強調したように、使用するツールや技法―アルゴリズムレベルも含め―は、不確実性やランダム性が関わる状況に適合している必要があります。

最適化の観点から、これが混合整数計画法と比較して、サプライチェーンに関連する数値最適化を実現するのに微分可能プログラミングの方がはるかに適していると私が個人的に確信している理由です。

質問: 鉄鋼製造業でサプライチェーンコストを削減するために、将来的にどの在庫管理理論が使用されるのでしょうか?

正直なところ、私にはわかりません。鉄鋼業界は非常に特殊で、サプライチェーン上のどの位置にいるかによって違いが出ます。トン単位で鉄鋼を扱う人もいれば、ナノメートル単位で扱う人もおり、それぞれ全く異なる問題が生じるのです。

理論の観点から言えば、現行のサプライチェーン理論は非常に不満足なものだと考えています。私の望みは、何十年か後に、これらの講義で提示したアイデアの子孫が、より関連性を持つようになることです。それは、少なくとも私が部分的には正しかったことを意味します。しかし、現時点で有効かつ関連性のあるサプライチェーン理論は存在しないと思いますし、これが私がこの講義シリーズを始めた核心的な動機のひとつでした。サプライチェーン理論に関する現状に深い不満を抱いており、これらの問題について考え、解決策を実行するための知的ツールは十分ではないのです。より良いツールが必要です。

サプライチェーン技術を政治的なゲームに適用するという質問に対しては、直接適用できるとは思いません。サプライチェーンは難解な問題の一例ですが、他にも多くの難解な問題が存在します。政治的な戦いや選挙の勝利は別の種類の難解な問題であり、サプライチェーンの問題よりもさらに厳しいものです。サプライチェーンは基本的に、全員がうまくプレイすれば全員が勝利するゲームです。難しい問題ではあるものの、関わるすべての人々の純資産を増大させる余地があります。うまくいけば、全員に富をもたらすのです。当然、ある人は他よりも急速に成長し勝者になるかもしれませんが、結局は人類にとって極めて有益なゲームです。

一方、政治的なゲームはゼロサムゲームです。選挙に勝てば、別の候補者は必ず負けなければならないのです。ひとつの難解な問題を解決するために一連の技術を開発したからといって、その技術が全く異なる問題に転用できるわけではありません。私が提示したいくつかのアイデアが政治の場で関連性を持つかもしれませんが、率直に言って私にはわかりません。私の焦点は、すでに広範かつ複雑なサプライチェーンにあるのです。

SMB小売業者がmin-maxアプローチから離れるという質問に関しては、min-max自体は何も示していません。もし、任意の条件の変化に合わせてリアルタイムで最小値と最大値を更新できるソフトウェアがあれば、ほぼどんな発注ポリシーもmin-maxポリシーとして位置付けることができます。SMBとしての私の提案は、コアとなるソフトウェア基盤がプログラム的な環境でしっかり機能するようにすることです。会社運営のために一つのERPを選ばなければならないなら、そのERPが洗練されたAPIを備えていることを確認し、ERPの制限を補うために他のシステムを側面に組み込めるようにすべきです。

ソフトウェアの各部分を単なるパズルのピースと考えるのではなく、拡張可能なものとして捉えてください。拡張性とは、ベンダーが必要な拡張機能を販売できるという意味ではありません。むしろ、シンプルに考え、保守が容易で、APIを通じて拡張が可能なソフトウェアを選ぶことです。このアプローチが、あなたの会社の将来性を確保する手助けとなるでしょう。

ランダム性を組み入れたシステムダイナミクスとの統合における最適化技法に関する質問に対しては、間違いなく、不確実性とランダム性を受け入れる技法が望まれます。混合整数計画法はあくまで一例に過ぎません。無数に存在する確率現象とうまく連携する数値最適化技法が必要です。一部の技法はこのようなパターンとうまく調和しますが、他はそうではありません。微分可能プログラミングは非常に相性が良いですが、それが最終解ではありません。私が知らない、またはまだ発明されていない、他のより良い方法があるかもしれません。

これで約20問に及ぶ長い質問シリーズは終了です。ご清聴、誠にありがとうございました。次回の講義は2週間後に行われ、サプライチェーンにおける定量的原則についてお話しします。本日はご清聴いただき、誠にありがとうございました。どうぞ良い一日を。さようなら。

参考文献 (Q&Aセッション)

- Tokeda ホワイトペーパー, Joannes Vermorel, 2018 (偽造品対策のためのブロックチェーンのユースケース — 28ページ参照), (pdf)