00:17 はじめに

06:07 ここまでの話

07:31 簡単な定義(おさらい)

08:38 サプライチェーン・ペルソナ作成(おさらい)

10:29 アムステルダム、全体像

13:28 メニュー内容

14:16 供給

18:38 ネットワーク

21:36 生産

25:28 品揃え 1/3

28:11 品揃え 2/3

30:11 品揃え 3/3

33:38 価格設定

38:37 チャネル

44:18 プロモーション

52:38 コパッキング

55:08 結論

57:43 次回の講義と聴衆からの質問

説明

アムステルダムは、チーズ、クリーム、バターの製造を専門とする架空のFMCG企業です。彼らは複数の国で多数のブランドを展開しています。事業上、品質、価格、新鮮さ、廃棄、品揃え、地域性などの多くの矛盾する目標を慎重に調整する必要があります。設計上、牛乳の生産と小売のプロモーションは、需給の観点から企業を「ハンマーと金床」の間に置いてしまいます。

完全な文字起こし

このサプライチェーン講義シリーズへようこそ。私はヨハネス・ヴェルモレルです。本日は、サプライチェーンのシナリオとして『アムステルダム』をご紹介します。アムステルダムは架空の企業であり、今回は一連のチーズブランドを製造・販売するFMCG(ファストムービング消費財)企業として描かれています。この講義では、アムステルダムが直面するサプライチェーンの問題と課題について検証します。チーズは約1万年前に発明されましたが、チーズのサプライチェーンは単純でも古典的でもないことが次第に明らかになります。

この講義はチーズや乳製品の専門家だけを対象としたものではありません。むしろ、幅広いサプライチェーン実務者を対象としています。この講義は、教科書に載るような単純な問題ではなく、実際のサプライチェーンで発生する複雑な問題を例示するものです。本講義の目的は、有望なサプライチェーンソリューションの適用可能性を評価することにあります。実際、適用可能性は対象となる問題に大きく依存し、解決しようとする問題を適切に特定しなければ、興味深いソリューションが収益性を生み、具体的かつ測定可能な成果を生む可能性はほぼゼロとなります。

チーズの生産とサプライチェーンは、牛乳の化学組成に大きく依存しています。牛乳は約88%が水分、4.5%が乳糖、3.5%が脂肪、3.5%がタンパク質、0.5%がミネラル(牛乳の場合は灰とも呼ばれる)で構成されています。世界的に見ると、牛乳の生産量はヤギ乳の約25倍です。牛乳を加工する際、何をするかを自由に選ぶことはできません。画面に示されているように、確立された加工経路が存在します。これは非常に複雑な化学図ですが、基本的にはその経路があらかじめ選ばれているという事実を示しています。

この分野で事業を展開するアムステルダムにとって、これらの加工経路は現実の基本となっています。同様に、これらの経路はアムステルダムのサプライチェーンの基盤でもあります。したがって、何らかの改善をもたらすサプライチェーンソリューションを検討する際、そのソリューションが実際の問題に適しているかどうかを自問する必要があります。そのソリューションはこの基本現実を受け入れているのか、それともあたかも基本現実が存在しないかのように振る舞っているのか、を問い直す必要があるのです。

例えば、多くの専門家は在庫ポリシーをプッシュかプルかで捉えます。しかし、今回の場合それは本当に意味があるのでしょうか?私は、この二元性はアムステルダムにおいてほとんど無関係だと考えています。実際、牛乳は牛から生産されるものであり、アムステルダムは牛が牛乳を生産するか否かを選ぶことはできません。牛は必ず牛乳を生産するため、短期的にはアムステルダムは牛乳の生産をほとんど制御できません。供給側は実質的に固定されています。

需要側では、小売チェーンからの注文がアムステルダムに伝えられます。しかし、短期的には、アムステルダムにはこの分野でほとんど交渉力がありません。需要はそのままであるため、アムステルダムのサプライチェーンは需要のハンマーと供給の金床の間に挟まれていると言えます。

非常に興味深いのは、アムステルダムにおけるサプライチェーンマネジメントの技が、設計上、需要のハンマーと供給の金床の間にあるという事実から生じるすべての問題を、収益性を維持しながら緩和することにある点です。これが、アムステルダムのサプライチェーン実務の核心です。まさに、我々が把握し改善すべき実践方法なのです。

この講義は一連の講義の一部です。第1章では、サプライチェーンを研究分野として、また実践として捉える私の見解を述べました。ご覧のとおり、サプライチェーンは根本的に制御しがたい複雑な問題の集合であり、単純な問題ではありません。単純な問題は素朴なアプローチには適さず、素朴な手法では克服できないため、第2章全体を、サプライチェーンを研究し改善するための適切な方法論に捧げています。

第2章で最初に行った講義は、サプライチェーンのペルソナについてでした。本日は、この講義シリーズで初めて紹介するサプライチェーン・ペルソナとなります。最初はファッションブランドのパリ、次に航空宇宙の都市マイアミ、そして本日は、一連のチーズブランドであるアムステルダムです。

サプライチェーンとは何かについて簡単におさらいすると、私の定義では、サプライチェーンとは実物商品の流れを管理する際に、変動の中で選択肢を自在に操る技術です。これは物流オペレーションとは大きく異なります。物流オペレーションが重要でないというわけではなく、企業の成功には欠かせない要素ですが、私が言いたいのは、サプライチェーンとは企業内に存在する意思決定プロセスの科学であるという点です。これは、本質的に選択肢を育成し、利用可能なすべての選択肢の中から最適なものを見極め、それを実際の決定に結びつける学問分野なのです。

さて、サプライチェーン・ペルソナについてです。サプライチェーン・ペルソナとは架空の企業のことであり、この概念は第2章の最初の講義で紹介されました。問題と解決策が入り混じるのではなく、サプライチェーンの問題に専念するという点が特徴です。実際、解決策やケーススタディに着手すると、深い利害対立の問題に直面します。解決策を推進する者はそれぞれ独自のアジェンダを持ち、あたかもベンダーのようになってしまい、その結果、中立的な視点から解決策のメリットを評価することが非常に困難になるのです。

私が提案する一つのアプローチは、問題の分析と後で行う潜在的解決策の分析を完全に切り離すことです。この二点は完全に独立させる必要があります。本質的に、ペルソナはサプライチェーンソリューションの適合性を評価するためのツールであり、ソリューションが良いか否かを規定するものではありません。むしろ、正しい質問に答えていないために全く機能しないソリューションを排除するためのツールなのです。これは重要な洞察であり、「完全に間違っている」よりも「概ね正しい」方がよいという考え方です。

では、再びアムステルダムに戻りましょう。アムステルダムは架空の企業であり、本質的には大規模な多国籍FMCG(ファストムービング消費財)企業です。事業内容は比較的単純で、乳農家から牛乳を仕入れ、その牛乳を加工して製品にし、大手小売チェーンを運営する大口クライアントに販売する、というものです。これがアムステルダムのビジネスモデルの本質です。

主要な要素の一つは、EBITDAが3%というように利益率が非常に薄い点です。この架空の企業を特徴付ける数値を確認するために、少し時間を取ってください。15工場というかなり大規模なインフラと比較しても利益率が薄いことがわかります。企業が実際に仕入れる費用の中で、最も大きな割合を占めるのが牛乳であるため、在庫の規模(例として約1億ユーロとされる)に対して、この3%という利益率は非常に低いのです。なお、ここで扱っているのは主に生鮮製品であり、在庫量は非常に多い上に、その大半が賞味期限の限られた製品に関連しているため、アムステルダムが製品を十分に早く販売できなければ、在庫の価値が大幅に減少するリスクが常に存在します。

しかしながら、後ほど見ていく通り、アムステルダムが1億ユーロ相当の在庫を保有しているのは、非効率だからではなく、むしろ顧客が非常に高品質なサービスを期待するために、必要不可欠な在庫であるためです。また、チーズの製造プロセスにおいては、多くのチーズが熟成期間を必要とするため、アムステルダムは余分な在庫を保有せざるを得ません。一部のチーズは完全に熟成するまでに数ヶ月かかるため、これがアムステルダムの在庫に反映されています。

本日のメニューには、一連のサプライチェーンの課題が含まれており、これがアムステルダムが直面するすべてのサプライチェーン課題の概要となっています。講義は供給側から始まり、アムステルダムのサプライチェーンの需要側に向かって進行します。この進行は講義の分かりやすさのための説明上のものであり、実際にはアムステルダムではこれらすべての問題が常に同時に発生しています。明確な順序はなく、常に起こっているのです。

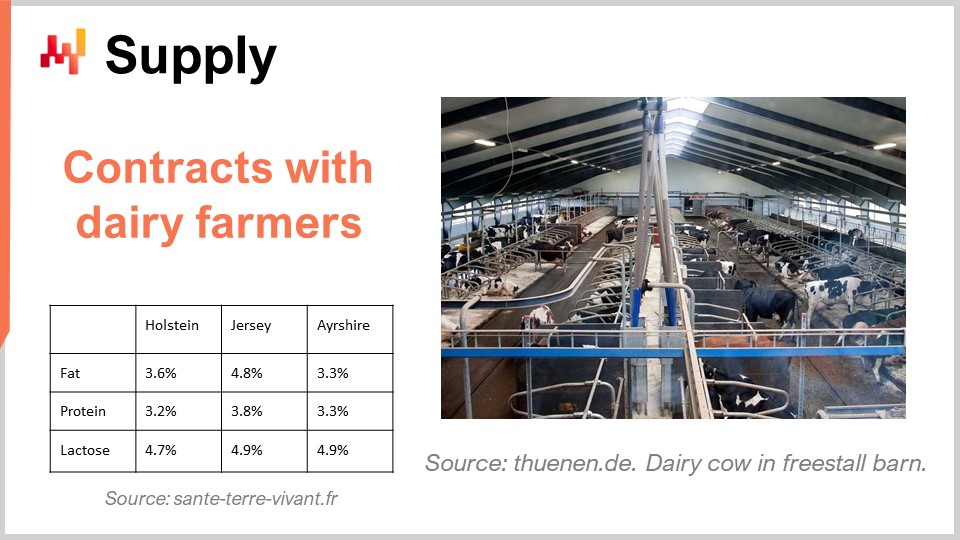

それでは進めていきましょう。供給側では、新鮮な牛乳の供給を確保することがアムステルダムにとって絶対に重要です。牛乳は、アムステルダムが販売するすべての製品において圧倒的に主要な原料です。牛乳の供給を確保するため、アムステルダムは乳農家と交渉を行います。通常、牛乳の供給は数年前に締結される契約によって確保されます。実際、現代の西洋の乳製品サプライチェーンでは、乳牛の生産寿命は約2年半から4年の範囲です。つまり、牛乳生産のために牛を飼うと決めた場合、その牛およびそれに伴う牛乳供給に数年にわたって縛られることになります。これは、アムステルダムが日常的に「サプライネットワークに何頭投入するか」「どのような契約を乳農家と締結するか」「牛はどこに配置するか」といった意思決定を行う際に重要な問題となります。アムステルダムの事業は広範な地理にまたがっているため、牛の配置は非常に重要です。

さらに、どの牛の品種を選ぶかも検討する必要があります。画面には、さまざまな牛の品種が生産する牛乳の化学組成を示す表が表示されています。牛乳の約88%が水分であることを念頭に置くと、パーセンテージ上の差が小さく見えても、実際に牛乳のほぼ90%を占める水分を除くと、その差は非常に大きいのです。後ほども見ていくように、供給の組成、すなわち牛乳の化学組成の適切なバランスを持つことが極めて重要になります。

これが唯一の複雑さではありません。牛乳の供給は、牛の代謝に起因して季節性があり、牛にも牛乳供給に関する季節性が存在します。しかし、残念ながら、この季節性はアムステルダムがサービスを提供する市場の需要の季節性と一致するわけではありません。この点については、後ほど改めて触れます。

また、アムステルダムはハーブ、着色料、包装材などの他の原材料も調達する必要があります。しかし、これら他の要素を合わせた場合でも、牛乳の供給を確保することに比べると、財務上の重要性もサプライチェーン上のクリティカル性もはるかに低いのです。財務リスクが低いだけでなく、市場もずっと柔軟です。アムステルダムは、牛乳の供給確保が絶対条件となる大規模なプレーヤーなのです。例えば包装材に関しては、市場が非常に広く、アムステルダムは包装材の供給について常に短期的な選択肢を持っており、何年も前から包装材の供給を確保する必要はありません。

アムステルダムのネットワークには多くのプラントがあります。最初は、15のプラントがあると述べました。意思決定の観点では、アムステルダムのネットワークに関する長期的な意思決定、具体的には加工プラントの配置とミルクを供給する乳製品農場の配置に関する多岐にわたる決定が存在します。これは基本的にサプライチェーン設計の問題です。トレードオフが存在し、もしアムステルダムがより大きなプラントを持てば、より多くの規模の経済を享受でき、生産コストを下げることが可能です。しかし、プラントの数を減らし、限られた地域に生産を集中させると、輸送距離が増大します。場合によっては国境を越える必要があり、地域外生産に伴う様々な複雑な問題が発生する可能性があります。つまり、プラントの大きさと数との間でトレードオフがあり、このバランスは将来数年を見据えて調整する必要があります。しかし、ここには短期的な問題もあり、基本的には車両経路計画の問題となり、日々のミルク回収の組織化が求められます。ここでは、各乳製品農場から毎日確実にミルクを回収するため、全ルートを最適化する必要があります。ネットワーク全体で、すべての輸送距離が通常70キロメートル未満に収まるようにしなければなりません。また、生産側と需要側の双方に季節性が存在するため、このネットワークは季節に応じて年間を通じて進化・調整される必要があります。さらに、アムステルダムは非常に多くの市場にサービスを提供しているため、この大規模な多国籍企業は供給ネットワークと生産ネットワークを徐々に、しかし継続的に見直し、市場自体の進化と合わせて調整していく必要があります。

確かに、利益率が非常に低いという事実に立ち返れば、アムステルダムには継続的な余剰能力を持つ余裕がありません。これはあまりにも高価であり、利益率が低すぎるため、余剰能力を維持することはできません。

生産に関しては、アムステルダムは毎日、すべてのSKUについて、グラム、キログラム、その他の単位で計測される生産ユニットの数を決定する必要があります。これは全SKUについて文字通り毎日再検討されるべき意思決定です。主に生鮮製品について話しています。

また、アムステルダムは顧客に非常に高い品質のサービスを提供しなければなりません。しかし、少なくとも短期的には、アムステルダムは自社の供給をほとんど制御できません。基本的には、すべての製品が同じ供給を争っており、ミルクの組成の細かな点、すなわち生産する製品によって必要とされる脂肪、タンパク質、乳糖の要件がまったく同じでないことを考慮しなければなりません。アムステルダムは毎日、これらすべての生産判断を下す必要があります。しかし、問題は厳しく制約されており、一方ですべての製品が同じ供給を争っている上、余剰が発生するのは到底許容できません。余剰が生じれば、供給の一部を文字通り無駄にしてしまい、ミルクを加工しなかったり、迅速に販売しなかったりすれば、ミルクは腐敗して廃棄されることになります。これはアムステルダムにとって受け入れられない解決策であり、利益率が低すぎるため、余剰を出す余裕はありません。

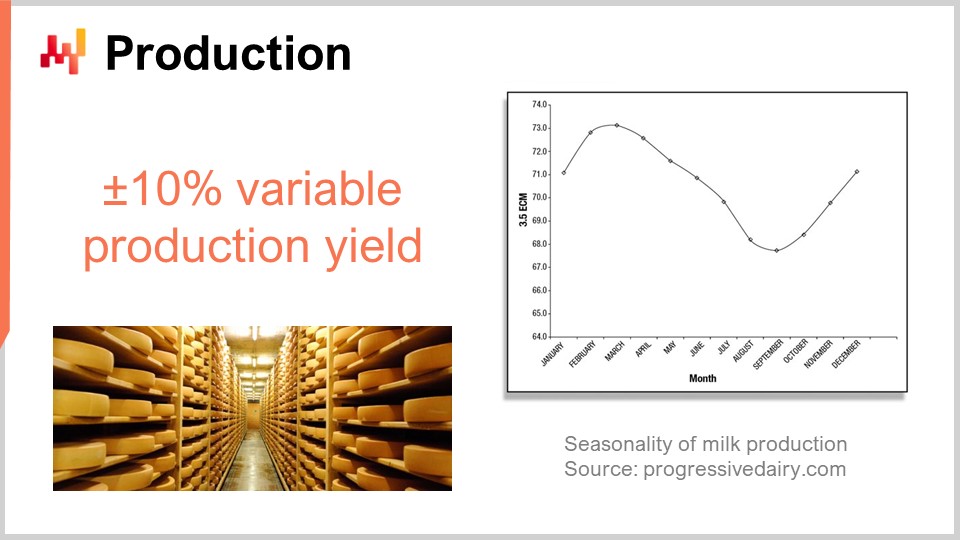

さらに、生産には±10%の変動があります。今回の講義の第2スライドで見たような加工プロセスは非常に複雑です。その多くは発酵のような有機的変換を伴っており、そのために得られる生産歩留まりは絶対に管理されるものではなく、相対的に管理されているにすぎません。しかし、生産歩留まりに±10%の不確実性が見られることは非常に頻繁にあります。再度言いますが、これらは有機的プロセスであり、相対的には管理されているものの、完全に管理されているわけではありません;これは冶金の話ではありません。

アムステルダムの生産を支援するために、現物市場でミルクの余剰供給を調達または再販することは可能です。しかし、アムステルダムは非常に大きな企業であり、新鮮なミルクの現物市場はその規模に比べると非常に小規模です。売上高は約10億ユーロ、すなわち年間約10億リットルのミルクに相当します。この規模になると現物市場は非常に浅く、大きな欠品または供給過剰による不均衡から回復する余地がほとんどないため、供給を事前に確保しておくことが絶対に重要となります。

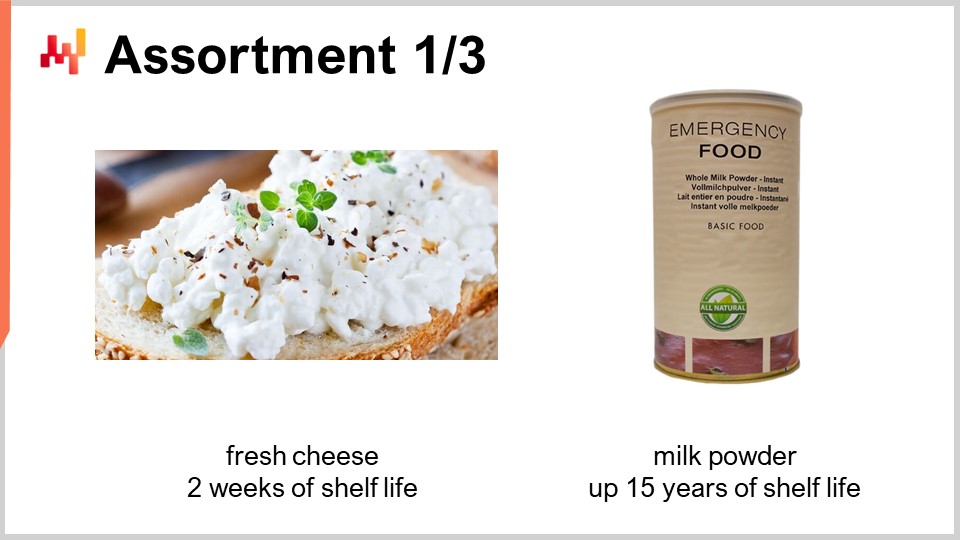

製品の品揃えは、最初に提示した需要のハンマーと供給の金床に直面する問題を解決する鍵となります。アムステルダムのサプライチェーンはこの両極の間に制約されており、製品の品揃えを活用することで、この領域での選択肢を大幅に取り戻すことができます。特に、第一の選択肢は製品の異なる賞味期限を活用することにあります。製品は、賞味期限が数日から1~2週間の生鮮チーズから、賞味期限が最大10ヶ月のハードチーズまで多岐にわたります。つまり、もしアムステルダムが需要不足に直面した場合、余剰供給を無駄にするのではなく、一時的に賞味期限の長い製品を多めに生産し、余剰を保管するという考え方です。その後、需要側の季節性が回復したときに、生鮮製品の生産を増やし、保管していた長期保存可能な製品の在庫を減らしていくのです。

賞味期限だけが利用可能なレバーではありません。チーズの熟成期間という、少し異なるアプローチも存在します。チーズを生産するためには、有機的変換を伴うプロセスが必要であり、このプロセスは数日から数ヶ月かかることがあります。アムステルダムは、このチーズや乳製品業界に特有の生産遅延を利用して、供給と需要の短期的不均衡を緩和することができます。

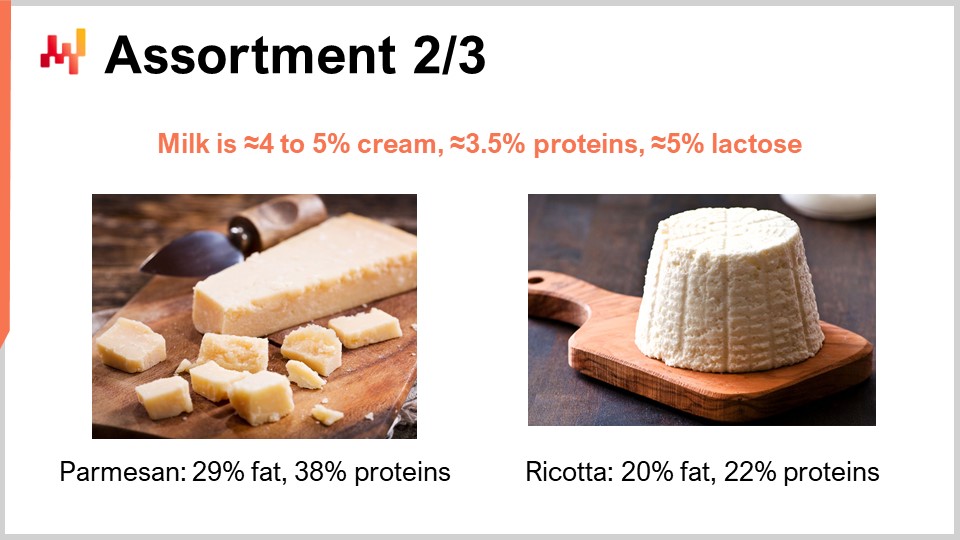

さらに、ミルクの供給は一面的な問題ではありません。ミルクの化学組成、つまりその成分が非常に重要です。製品によっては、必要とされるクリーム、タンパク質、乳糖の比率が全く異なるプロファイルを持っています。アムステルダムは、自社の製品とブランドのポートフォリオを調整し、その中のミックスが供給側のミックスを正確に模倣するようにする必要があります。これは調整を行う非常に強力なメカニズムです。将来を見据えて、供給側の牛の品種ミックスを変更してミックスを変えるという判断を下すこともできますし、提供する製品群のミックスを変化させる機会もあります。目標は、組成を考慮に入れて供給と需要の間にバランスと整合性を生み出すことにあります。また、品揃えに季節変動を持たせることも可能です。ご覧の通り、供給には季節性があり、需要にも季節性があるため、両者のバランスを取る必要があります。季節調整によって品揃えに再び選択肢を持たせ、整合性を生み出すことができます。

カニバリゼーションと代替は重要です。製品は孤立して考えることはできず、消費者は好みを持つ一方で、考えを変えることもあります。カニバリゼーションと代替は制約であると同時に、アムステルダムが活用できるレバーでもあります。つまり、もしあるSKUで在庫切れが発生しても、非常に近い代替製品、例えばパッケージが少し異なる同じ製品があれば、その影響は見かけほど深刻ではありません。逆に、ある製品の需要が急増すると、他の製品の需要を奪う可能性が高く、供給と需要の不均衡を引き起こす影響は、それほど大きくはならないのです。

パックサイズも重要であり、これは消費者体験に密接に関わる問題です。消費者は好みがあり、非常に小さなポーションから家族向けサイズ、大家族やレストランなどの半専門的なニーズに応じた特大サイズまで、多様なパックサイズを求めています。パッケージのバリエーションの粒度を選択するという問題は、まさにサプライチェーンの問題です。一方では、選択肢が増えることで消費者体験は向上しますが、SKUを増やせばアムステルダムおよびその小売クライアントに対するサプライチェーンコストが増加します。カニバリゼーションと代替の影響でSKUが増えると、あるSKUの在庫が余るリスクが追加で発生します。SKU数を増やしても需要が線形に増加するわけではなく、新SKUの需要の大部分は隣接するSKUからのカニバリゼーションによるため、最終的には在庫劣化のリスクが高まります。

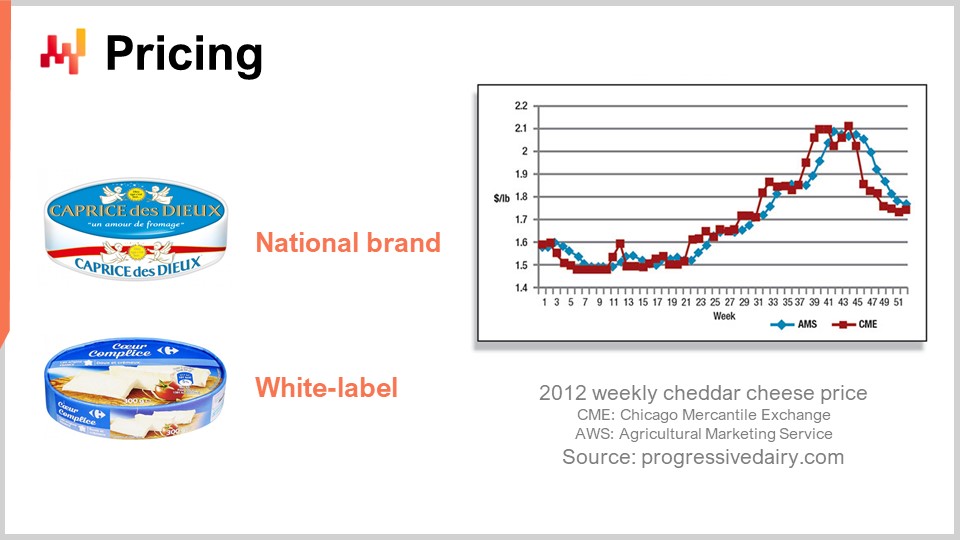

アムステルダムが活用できるもう一つのレバーは価格設定です。私の見解では、価格設定は非常にサプライチェーンの問題です。価格は需要に大きな影響を与えるため、何を生産し在庫に持つかという決定は、根本的にアムステルダムが販売しようとする製品の小売価格がどうなるかという問題と絡み合っています。すべての製品が同じミルク供給を争っているため、アムステルダムが毎日下すべき決定は、価格を上げるか下げるかということになります。たとえ毎日すべての価格を変更しなくとも、この問題は日々問い直されるべきものであり、供給と需要のバランスを保つための微調整をもたらすのです。

しかし、問題は、競争力のある価格設定の製品が、より収益性の高い他の製品の供給を奪ってしまう可能性があるという点にあります。価格設定は孤立して考えることはできず、もしアムステルダムがある製品の価格を下げると、その製品の需要が増加する一方、より高い利益率を持つ他の製品に充てられる供給が奪われる可能性があります。これは品揃えのレベルでのみ考慮できる問題です。

また、価格設定にはブランド固有の特色も伴います。アムステルダムは通常、ナショナルブランド、流通業者のプライベートブランドとして販売されるホワイトラベル、そして利益率は低いものの一部ではあるものの、サービス品質や小売チャネルでの交渉条件が低いハードディスカウントの3種類の製品を生産しています。アムステルダムにとっては、ナショナルブランドとホワイトラベルの組み合わせが重要であり、ホワイトラベルは製品の安定した流れを保証してくれます。

ハードディスカウントは、アムステルダムが低品質な製品を配置することを可能にし、生産時の廃棄を削減します。例えば、クリームが少なく質が劣るチーズは、劣った製品とみなされ、ハードディスカウントのポジショニングに適合します。アムステルダムは、ナショナルブランド、ホワイトラベル、ハードディスカウントの各製品群において一貫した価格戦略を維持する必要があります。

主要な目標は、アムステルダムが価格設定を通じて全体的な収益性を最大化し、同時に在庫リスクを最小限に抑えることです。乳製品の在庫市場も季節性を帯びており、これは生産の季節性と需要の季節性が対峙する結果と考えられます。供給が需要に見合わない場合、自然な調整変数は価格となり、これは乳製品の公開スポット価格に反映されます。

小売チェーンはアムステルダムの主要チャネルであり、大型ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ミニマーケットなどを通じて大量の製品が直接販売されています。このプロセスは本質的にプル方式であり、アムステルダムは店舗内在庫を短期的に制御することができません。小売チェーンが注文を出すため、アムステルダムはその注文に従い、履行しなければなりません。非常に高い品質のサービスが求められ、大手生鮮FMCG企業ではサービスレベル98%以上が典型的なベンチマークとなっています。もしアムステルダムがこの高いサービスレベルを達成できなければ、小売チェーンから上場廃止となるリスクがあり、賭け金は非常に高いのです。

この高いサービス品質を維持するためには、回り道はなく、在庫とバッファーを維持する必要があります。しかし、バッファーと賞味期限の非常に短い製品が組み合わさると、継続的な廃棄物発生の絶好の条件が整います。アムステルダムは極めて薄い利益率で運営されているため、些細でない廃棄物を出す余裕はありません。廃棄物削減は持続可能性の問題であるだけでなく、経済的な生存の問題でもあるのです。

アムステルダムはセカンダリチャネルとしてフードサービスを活用することができます。これには、社員食堂、学校、病院、レストランなどが含まれ、このチャネルは非常に短い賞味期限の製品にも寛容です。例えば、ハイパーマーケットに製品を納品する場合、廃棄と消費者満足を避けるために賞味期限が1~2週間の製品が求められます。一方、フードサービスでは、製品が1~2日で消費されるため、賞味期限が短くても受け入れられやすいのです。

しかし、フードサービスはハイパーマーケットよりもはるかに低い価格を求めます。同じ製品を同等の価格で購入できるのであれば、彼らはハイパーマーケットで購入するでしょう。フードサービスは、製品の賞味期限が近づいた際に活用できるレバーとなるため、アムステルダムにとって興味深い存在です。しかし、全体的にフードサービスは規模が小さく、ハイパーマーケットほどの吸収力がないため、アムステルダムが大量の余剰在庫を購入し始めると、この市場の吸収能力を超えてしまいます。結果として、アムステルダムにとって大規模な価格下落を引き起こすことになります。したがって、もしアムステルダムがある製品で在庫過剰に直面することを1週間前に予測できれば、後になってセカンダリチャネルが吸収できないほどの大量余剰に陥るのを避けるため、数日前から事前にフードサービスのセカンダリチャネルへの供給を押し進めるのが賢明です。

プロモーションは、特定の国ではアムステルダムのような企業の売上高の約3分の1を占めています。プロモーションは、一部のサプライチェーンの分野で、時系列予測やプロモーション予測で対処すべきものと誤解されがちですが、私はこの見解は誤っており、ましてやアムステルダムのような企業が直面する問題にほとんど関係がないと考えています。

実際、プロモーションとは何よりもまず、アムステルダムとそのVIP小売顧客の一社との間で行われる交渉です。この交渉の目的は市場シェアの拡大にあります。小売チェーンは競合する他のチェーンに対抗して自社の市場シェアを拡大したいと考えており、プロモーションを実施することで店舗への集客を図ります。アムステルダムにとっても、プロモーションは消費者を惹きつけ、競合するチーズブランドを展開するライバルに対抗して市場シェアを伸ばす手段なのです。プロモーションは交渉であり、小売業者と生産者の双方にとってウィンウィンのプロセスであるべきです。

時系列予測が誤っているのは、需要の増加を予測することが目的ではないからです。需要の増加は計画的に作り出されるものです。自己成就的な効果が大きく働くのは、売上を倍増させることを目標にし、その実現に必要なあらゆる行動を取るため、結果的に売上が倍増するからです。これは、単に受動的に予測された上昇を待つ問題ではありません。サプライチェーンの視点からは、これは正しいアプローチではなく、需要をコントロールされた形で増加させるための設計が求められるのです。

プロモーションに関しては、少なくとも3つの重要な落とし穴があります。第一の落とし穴は、消費者の機会主義的な行動です。アムステルダムの目的は自社の市場シェアの拡大ですが、実際に起こり得るのは、プロモーションが他ブランドのカニバリゼーションを引き起こすことです。アムステルダムは売上の増加を確認する一方で、真に重視すべきは純増分、すなわちプロモーションされる製品と本質的に類似する商品のカニバリゼーションを考慮に入れた上での増加分なのです。目標は1製品単体の市場シェア拡大ではなく、アムステルダムが扱う全商品のポートフォリオ全体の市場シェアを拡大することであり、これは非常に難しい課題です。

また、消費者は非常に賢明で、もしアムステルダムがそのブランドポートフォリオを通じて常にいくつかのプロモーションを実施しているのを見れば、次第に機会主義的な行動を取るようになります。彼らはプロモーションが開始されるまで待ってから製品を購入し、自らの消費パターンを調整してプロモーション対象となりやすい製品にシフトし、魅力的なプロモーションがない時は購入を先延ばしにするでしょう。さらに、翌週にはプロモーションがあるだろうと予想しているのです。

第二の落とし穴は、小売業者自身が抜け目なく、プロモーションゲームを巧みに展開する点にあります。プロモーションに関する時系列予測は適切な視点ではありません。たとえば、小売業者がプロモーションによって1週間で100個の商品が売れると予測すれば、実際には100個以上、場合によっては150個を仕入れることで利益を狙います。小売業者は在庫を先取りして買い付け、プロモーション期間中に100個を販売するのです。仮に30%オフのプロモーションであれば、小売業者は通常の粗利益の15%を削減して実質利益をゼロにし、生産者も同様に粗利益の15%を削減して利益をゼロにします。ここで双方の目的は市場シェアの拡大にあります。

しかし、小売業者はプロモーション期間中に全ての在庫を売り切るわけではありません。プロモーション期間終了後、同じ製品を定価で再び販売し始めるのです。この戦略により、在庫を安く仕入れ、プロモーション後に定価で販売することが可能となります。これは賞味期限が数日しかない超新鮮な製品には通用しませんが、アムステルダムが販売する多くの製品は数週間以上の賞味期限を持っています。小売業者はこのような戦略を巧みに操ることで、競合他社に対抗して生き残っているのです。

第三の落とし穴は、競合他社が反応するという点です。アムステルダムがプロモーションを展開すると、競合他社も反応する傾向があります。もし誰もが常にプロモーションを市場に打ち出せば、それは事実上の価格戦争となり、アムステルダムおよびその競合他社の収益性に悪影響を及ぼします。意思決定の観点からは、アムステルダムは日々、どの製品がプロモーションに適しているかを決定し、1社または複数の小売顧客と交渉する必要があります。理想的には、交渉の仕組みを整備し、その結果として得られる取引がアムステルダムの短期的および長期的な利益に最もかなうようにするべきです。

最後に、コパッキングは、異なるものの相補的な2つの意味を持ちます。コパックとは、画面に示されているように、複数の製品を一つのバンドルとしてまとめたものを基本的に指し、また、通常はコパッカーと呼ばれる第三者企業が提供する、ある程度洗練されたパッケージングサービスも意味します。コパッキングは、アムステルダムが生産ミックスを調整するための強力な手段となります。アムステルダムは、サプライチェーン内でやや余剰となっている製品を用いて、コパックバンドルを強化することが可能です。

通常、部品表が存在し、バンドルに正確に何が含まれているかを示しています。しかし、部品表は通常、重量に応じた価格設定がなされており、アムステルダムはそのバンドルに含まれる構成をわずかに調整する機会を持っています。興味深いのは、バンドルが制約であると同時にレバーでもあるという点です。バンドルを作成するには、含まれるすべての製品の入手可能性が必要であるため、これは制約となります。一方で、変動可能な部品表は、アムステルダムがサプライチェーンで常に直面する余剰または不足を調整するための追加の調整レベルとして働くレバーとなるのです。

意思決定プロセスの観点から、アムステルダムは全てのコパックの構成の細部を日々見直す(そして見直すべき)ことで、サプライチェーンを通して処理される製品の不足や余剰を回避するための追加の調整レベルとして活用することが可能です。

結論として、チーズは約1万年前から存在していますが、現代のチーズサプライチェーンは非常に複雑です。細部に目を向け始めると、安全在庫や在庫バッファー、サービスレベルといった多くのサプライチェーン教科書に記載された解決策が実際には到底不十分であることが分かります。これらの数値レシピは、現実のサプライチェーンで行われる駆け引きを単純化して捉えたものに過ぎません。

この講義は、航空業界と比べればごく一部に過ぎない1,000 SKUという、より単純なサプライチェーンを例示しています。しかしながら、そこには無数の制約とレバーが存在し、状況は非常に流動的です。アムステルダムのような企業が収益性を保って運営するためには、事業の根幹となる現実―ミルクの化学や処理―にしっかりと根ざし、このプロセスに関与するすべてのサプライチェーンの数値レシピがその現実と強い親和性を持つようにすること以外に道はありません。

それ以外の方法では、企業は無意味な存在となり、おそらく有害となるでしょう。なぜなら、誤った方向に導かれ、正しい疑問に答えられなくなるからです。提示されたすべての選択肢は、日々継続的に調整される必要があります。たとえ1,000 SKUであっても、それぞれのSKUは毎日定量的に評価すべき数十の意思決定を伴います。結局のところ、直面する問題は非常に複雑であり、ある意味、とても込み入っているのです。

さて、これから質問に目を向けてみましょう。質問に入る前にお伝えしておくと、次回の講義は補助科学の章における一回限りの講義となります。LinkedInでアンケートを実施したところ、100人以上がブロックチェーンに関する講義を希望したため、サプライチェーン向けのブロックチェーンに関する講義を行う予定です。これはかなり技術的な講義になるでしょう。なぜなら、ブロックチェーンについて語る多くの人々は、自分が何を言っているのか全く理解していないと私は考えているからです。まず、ブロックチェーンが実際に何であるのかを特徴づけ、その実態を理解した上で、サプライチェーンに関してどのような役割を果たせるのかを見ていきます。多くの障害や疑問点が存在することが明らかになるでしょう。

いくつかの質問を見てみましょう。

質問: もし、アムステルダムが主要供給者の一つである同様の中間市場において、価格を使って供給と需要のバランスを管理する場合、競合他社も同じことをしてしまうリスクはありませんか?

ええ、その通りです。だからこそ、複数年契約を通じて酪農家からの新鮮な牛乳の供給を確実にしなければなりません。もしそうしなければ、アムステルダムのような大企業がスポット市場で新鮮な牛乳の供給を試みた場合、基本的には競合他社がすべての供給を独占し、アムステルダムを市場から締め出してしまうでしょう。供給の確保は非常に重要であり、実際、大規模な敵対的行動も見受けられます。これらの企業は皆、酪農家を巡って競争しているのです。

長期的には、数年単位で全体の供給量を調整することは比較的容易ですが、短期的には市場は非常に硬直しています。競合他社は極めて厳しい戦略を展開する可能性があり、これはサプライチェーンマネジメントにおいて非常に競争的な手法なのです。

そのため、アムステルダムのような企業にとってブランディングは非常に重要です。極めて忠実な消費者を持つブランドは、競合他社が行う微小な価格変動や限られたプロモーションに関係なく、複数年にわたる需要を確保する手段となります。顧客基盤における高いロイヤルティを構築することは、生存のために不可欠です。たとえブランディングがイメージやマーケティング、コミュニケーションの面でサプライチェーンの厳密な範囲外であったとしても、効果的なサプライチェーン運営には欠かせない要素であり、顧客基盤の固着性を生み出します。

質問: プロモーションを振り返った際、特にプロモーションの水準が高い場合(例えば50%など非常に高い場合)、それはサプライチェーン全体にとって有害な結果をもたらす厄介なゲームのように見えませんか?

これが競争の本質です。アムステルダムのような企業が競争している以上、もし彼らや他のチーズブランドを展開する企業が競争しなければ、皆で価格を引き上げることになり、それがまさにカルテルの本質です。カルテルは参加企業にとって非常に収益性が高いものですが、その結果、他の全ての関係者にとっては価格が上昇してしまいます。

攻撃的すぎて自分自身を含むすべてに害を及ぼすことと、適度な競争を維持することとの間にはバランスが必要です。全体として、市場にとっては企業が厳しく競争することは、消費者に低価格を保証するため望ましいことです。プロモーションを決定する際、短期的には自社だけでなく競合にもダメージを与えることになります。理想的には、市場シェアを拡大するため、競合他社に対して自社よりも大きな打撃を与えるのです。ここで行われているゲームは非常に厳しいものであり、EBITDAがわずか3%の企業を見ているという状況です。利益率は薄いものの、市場の効率性を示す証拠でもあります。

チーズ生産のような基本的な事業で80%の粗利益が得られているとすれば、市場には劇的な非効率性が潜んでいることになります。そうなれば、市場は完全に破壊される可能性があるのです。非常に効率的な企業であっても利益率が3%であるということは、競合他社が非常に優秀であり、非常に熾烈な競争が行われていることを意味します。

供給の80%が定価以下で販売されているとのコメントに関しては、実際のところ「定価」と呼べるものは存在しません。ポジショニングはありますが、それは常に変動しているのです。たとえば20%の割引があっても、それは小売価格に上乗せされた任意の割引に過ぎず、同様に恣意的なものです。

質問: これらすべての要素がばらつきをさらに増し、ブランドポジショニングを希薄にし、すべてのプレーヤーのサプライチェーンにおけるバッファーを増加させるのではないでしょうか?

プロモーションが必ずしも在庫バッファーの増加を招くわけではありません。逆に、プロモーションは在庫バッファーを一掃する絶好の機会となり得ます。私にとっては、これは古典的な囚人のジレンマの完璧な例のように思えますが、単純化された一面も否めません。ブランド同士がコミュニケーションを取り合い、価格が互いに透明である点を考慮すると、囚人のジレンマと全く同じではありません。ここで行われているゲームは非常に何度も繰り返され、その行動は他のプレーヤーに対して非常に明瞭です。裏切りという概念はなく、純粋に競争的なゲームなのです。市場シェアを拡大しようとすれば、競合他社も同様の対応を取らざるを得ず、最終的には市場から締め出される結果となります。

誰もがこのゲームに参加しますが、必ずしも誰も勝者になるわけではありません。ここでは一見、3%の利益率は低いように見えますが、実際には売上高が10億ユーロに上り、毎日3000万ユーロの利益に相当します。こうした企業は利益率が薄くとも、数十年にわたって収益を上げることができるため、勝者は存在するのです。これは、企業が数千億ユーロの評価額を持つソフトウェア業界とは異なるものですが、それでもこの種のビジネスによって非常に裕福な人々が生み出されているのです。

質問: 問題がSKUの数ではなく、制約の複雑さに起因する場合、最適化アプローチはどのように変化するのでしょうか?

問題がSKUの数ではなく、制約の複雑さにある場合、異なる数値的手法が必要となるため、最適化アプローチ自体が変化します。たとえば、1,000 SKUから100万SKUに拡大すると、100万SKUにスケールアップできない最適化手法のクラスも存在しますが、非常に複雑な制約の下では1,000 SKU程度なら成果を上げることができるということです。

ちなみに、第4章ではサプライチェーン向けの数理最適化に関する講義を8月に行う予定です。この講義では、私たちが利用可能なさまざまな数理最適化パラダイムについて紹介します。これらのパラダイムは、その表現力、取り扱える問題の種類、そしてスケーラビリティにおいても異なることが分かるでしょう。皆さんの質問により包括的にお答えするため、8月の講義で改めてこの話題に戻る予定です。

質問: よりシンプルな制約を持ちながらSKUの数が多い、より効率化されたサプライチェーンの場合、状況はどのように変わるのでしょうか?

The reality is that many companies have very complex constraints. The forms and shapes that these constraints take tend to be very different from one vertical to another. My main objection is that if you think there is a large-scale business that appears to have a straightforward, unconstrained supply chain, it may be that you have not uncovered all the constraints or complexities taking place in your supply chain. Again, the goal of the World Series of Personnels is to shed light on those unsuspected complexities. Very frequently, people, especially in supply chain textbooks, approach problems with overly simplistic approaches. For example, most supply chain textbooks approach promotions as just a problem of predicting the uplift on the time series forecast. This is absolutely not the game being played.

おそらく他のサプライチェーンは、供給と生産の間で維持すべき絡み合ったバランスがそれほど存在しないかもしれませんが、それでもなお、サプライチェーンに関しては、プレイするのが非常に困難な他の種類の複雑さが存在するでしょう。

素晴らしい! 質問はすべて確認できたようです。次の講義は3週間後の同じ曜日、水曜日、同じ時間、つまりパリ時間の午後3時に行われます。それでは、また次回!