Cost-Plus Preisgestaltung

Cost-plus Preisgestaltung besteht darin, den Preis auf Grundlage der Produktionskosten und des gewünschten Aufschlagsniveaus festzulegen. Diese Methode ermöglicht es einem Unternehmen, die Marge zu sichern und ist für eine große Menge von Produkten einfach zu berechnen. Laut Chris Guilding et al wird diese Methode heute von Einzelhandelsunternehmen zumindest für einige ihrer Produkte weit verbreitet eingesetzt, und sie betrachten diese Art der Preisgestaltung als wichtig in ihrer globalen Preisstrategie.

Cost-plus Preisgestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil der Preishistorie, auch wenn sie scheinbar immer weniger genutzt wird. Durch den Vergleich mehrerer Studien im Jahr 1992 hat Ward Hanson gezeigt, dass der Anteil der Unternehmen, die diese Art der Preisgestaltung im Vereinigten Königreich anwendeten, vor dem Zweiten Weltkrieg bei 80 %, in den 1970er Jahren bei 70 % und in den späten 1980er Jahren nur bei 59 % lag. Dieser abnehmende Anteil könnte durch die Hauptnachteile der Cost-plus Preisgestaltung erklärt werden. Insbesondere ignoriert sie die Preise der Wettbewerber und die Produktionskosten überschreiten häufig den geplanten Betrag.

Allgemeines Prinzip

Cost-plus Preisgestaltung sichert Margen durch Festlegung des Aufschlags. Um ein bestimmtes Aufschlagsziel zu erreichen, legt ein Unternehmen den Preis fest, indem es die geschätzten Produktionskosten (variable Kosten und Fixkosten) einfach mit dem gewünschten Aufschlag für ein erwartetes Absatzniveau multipliziert.

Mit $$F$$ als den Fixkosten, $$V$$ als den variablen Kosten pro Einheit, $$M$$ als dem gewünschten Aufschlag und $$S$$ als der geschätzten Verkaufszahl wird der Preis wie folgt festgelegt:

Ein Unternehmen hat Fixkosten von $900 und variable Kosten von $1 pro Einheit. Es schätzt, 100 Einheiten zu verkaufen. Die Gesamtkosten betragen 900+100 = $1000, was einen Preis von $10 pro Einheit bedeutet. Es möchte einen Aufschlag von 30 % festlegen. Daher entspricht der Preis 1,3 x 10 = $13 und der Gewinn beträgt 3 x 100 = $300.

Im Einzelhandel kann es ziemlich schwer sein, zukünftige Verkäufe (und damit auch die zukünftigen variablen Kosten und zukünftigen Einnahmen) zu schätzen. Infolgedessen gibt es eine „schwächere“ Version der Cost-plus Preisgestaltung, die es ermöglicht, Preise mit weniger Informationen als in der Standardformel erforderlich zu berechnen. Wenn man nur die variablen Kosten heranzieht, ist es möglich, einen Preis mit folgender Formel festzulegen:

Das Hauptproblem bei diesem Ansatz ist, dass der Produktaufschlag ex-post durch die Fixkosten reduziert wird. Im Einzelhandel neigen die Fixkosten beispielsweise häufig dazu, eher vernachlässigbar zu sein. In diesem Fall können sich die Kosten mit der Absatzmenge ändern, wie zum Beispiel bei Einzelhändlern, die Quoten erreichen müssen, um Preisnachlässe zu erhalten.

Ein Unternehmen hat Fixkosten von $200 und variable Kosten von $10 pro Einheit. Der Preis seines Produkts beträgt daher $13 bei einem Aufschlag von 30%. Verkauft es 100 Einheiten, beträgt der Gewinn 3x100-200 = $100.

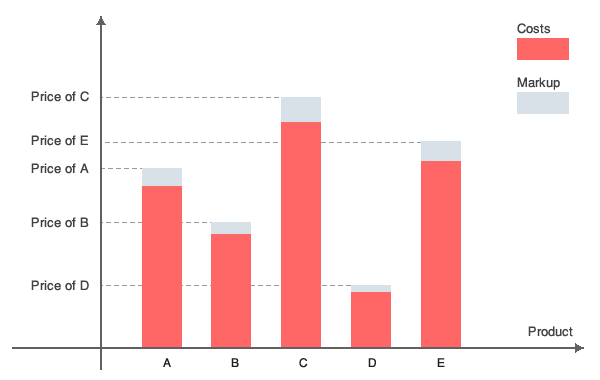

Die Cost-plus Preisgestaltung impliziert, dass derselbe gewünschte Aufschlag für eine große Anzahl von Produkten verwendet wird. Grundsätzlich könnte man sagen, dass alle Arten der Preisgestaltung in gewissem Maße cost-plus sind, aber wenn der Aufschlag für alle Produkte unterschiedlich ist, gehen alle Vorteile dieser Methode verloren. Daher nehmen wir an, dass es bei der Cost-plus Preisgestaltung um ein einheitliches $$M$$ für eine große Anzahl von Produkten geht.

Warum Cost-plus Preisgestaltung verwenden?

Zunächst einmal ist diese Art der Preisgestaltung einfach zu berechnen, insbesondere die „schwächere“ Version der Berechnungsmethode. Für jedes Produkt wird der Preis durch eine einfache Multiplikation der Kosten mit $$(1+M)$$ festgelegt. Beispielsweise könnte ein Einzelhandelsunternehmen mit einer großen Anzahl von Produkten alle seine Preise wählen, indem es einfach den gewünschten Aufschlag zum Einkaufspreis hinzufügt. Im Falle von Preisnachlässen muss der Einzelhändler jedoch den Einkaufspreis berücksichtigen, den er voraussichtlich zahlen wird.

Zusätzlich sind mit dieser Methode die Gewinne durch den bestehenden Vertrag garantiert und das Verlustrisiko ist geringer: Diese Preisgestaltungsmethode gehört zu den risikoscheuesten. Jede verkaufte Einheit erhöht die Marge, da die Kosten zurückgezahlt werden und der Aufschlag in Marge umgewandelt wird.

Abschließend ist diese Art der Preisgestaltung für Kunden relativ transparent, da es für Unternehmen recht einfach ist zu erklären, wie der Preis festgelegt wird. Zum Beispiel kann ein Unternehmen erklären, dass bei Kosten von $$C$$ und einem Aufschlag von $$M$$ der festgesetzte Preis vollkommen gerechtfertigt ist. Die Transparenz der Preisgestaltungsmethode ermöglicht es, dass sie von allen Kunden verstanden wird.

Was sind die Hauptprobleme bei der Cost-plus Preisgestaltung?

Die Cost-plus Preisgestaltung berücksichtigt nicht die Preise anderer konkurrierender Unternehmen auf dem Markt. Der Preis wird anhand von Bezugsfaktoren festgelegt und erst danach mit den Preisen anderer Unternehmen verglichen. Wenn der Preis zu niedrig ist, bedeutet dies, dass die Margen hätten höher sein können und somit auch die Gewinne besser ausgefallen wären. Andererseits, wenn der Preis zu hoch ist, könnte die Anzahl der Verkäufe durch die Konkurrenz verringert werden. Da der Aufschlag durch den erwarteten Einkaufspreis und die Fixkosten definiert wird, fällt die Marge kleiner aus als erwartet und kann in einigen Fällen sogar negativ sein.

Ein Unternehmen hat Fixkosten von $900 und variable Kosten von $1 pro Einheit. Es rechnet damit, 100 Einheiten zu verkaufen. Die Gesamtkosten betragen 900+100 = $1000, beziehungsweise wird der Preis auf $10 pro Einheit festgesetzt. Es will einen Aufschlag von 30 % erreichen. Folglich wird der Preis 1,3 x 10 = $13 betragen. Sein Wettbewerber hat den Preis auf $11 festgesetzt. Daher beträgt die Nachfrage des betreffenden Unternehmens nur 50. Die Kosten für diese Produktionsmenge betragen $950 und die Einnahmen 50x13 = $650. Der Gewinn beträgt -$300 anstelle der erwarteten +$300.

Die Produktionskosten neigen dazu, aus dem Ruder zu laufen im Fall von maßgeschneiderten Produkten. Es gibt keinen Anreiz für Ingenieure oder Produktentwickler, die Produktionskosten unter den erforderlichen Vorgaben zu kontrollieren. Sie fertigen, was sie für passend halten (zum Beispiel durch das Hinzufügen neuer teurer Funktionen oder die Entwicklung neuer Designs), ohne die Realität ihres Marktes zu berücksichtigen.

Die Vertragskosten neigen ebenfalls dazu, aus dem Ruder zu laufen. Wenn ein Lieferant einen Cost-plus Vertrag mit einem seiner Kunden hat, ist sein Aufschlag festgelegt, und je mehr Kosten anfallen, desto mehr Gewinn erzielt er. Zum Beispiel sind laut dem Center for Strategic & International Studies (CSIS) Cost-plus Verträge in der Verteidigungsindustrie die Norm, weshalb Regierungen tendenziell für den Großteil ihrer Militärausrüstung zu viel bezahlen.

Gleichzeitig kann der Lieferant zwei Produkte, A und B, in derselben Qualität herstellen. Produkt A kostet $100 und B kostet $120. Im Vertrag ist der Aufschlag mit 10 % festgelegt. Da somit die Marge entweder $10 (Produkt A) oder $12 (Produkt B) beträgt, wird das Unternehmen sich dafür entscheiden, Produkt B zu verkaufen, da dies den Gewinn maximiert.

Referenzen

- Center for Strategic & International Studies (CSIS), “Initiativen der Verteidigungsindustrie. Aktuelle Themen : Cost-plus Verträge”

- Guilding C., Drury C. & Tayles M., “Eine empirische Untersuchung der Bedeutung der Cost-plus Preisgestaltung”

- Hanson W., “Die Dynamik der Cost-plus Preisgestaltung”, Managerial and decision economics, vol. 13, 149-161, 1992