コストプラス価格設定

コストプラス価格設定とは、生産コストと希望するマークアップ率に基づいて価格を設定する方法です。この手法により、企業は利益率を確保でき、大量の商品で容易に計算できます。Chris Guildingらによると、この手法は今日、小売企業が少なくとも一部の商品で広く使用しており、グローバルな価格戦略において重要であると考えられています.

コストプラス価格設定は、使用される機会が減少しているように見えるにもかかわらず、価格設定の歴史の主要な部分を占めています。1992年のいくつかの研究を比較することで、Ward Hansonは、英国におけるこの価格設定手法の採用率が、第二次世界大戦前には80%、1970年には70%、1980年代後半にはわずか59%であったことを示しました。この減少傾向は、コストプラス価格設定の主な欠点によって説明されます。特に、競合他社の価格を考慮していないことと、生産コストがオーバーランしがちな点が挙げられます.

基本原理

コストプラス価格設定は、マークアップを固定することで利益率を確保します。所定のマークアップ目標を達成するために、企業は予想される販売数量に対して、推定生産コスト(変動費および固定費)に希望するマークアップを単純に乗じることで価格を設定します.

ここで、$$F$$ を固定費、$$V$$ を1単位あたりの変動費、$$M$$ を希望するマークアップ、$$S$$ を推定販売数とすると、価格は以下のように設定されます:

ある企業は固定費が$900、1単位あたりの変動費が$1です。100単位の販売を見込んでおり、総費用は900+100 = $1000、つまり単価は$10となります。マークアップを30%に設定したいため、価格は1.3 × 10 = $13となり、利益は3 × 100 = $300となります。

小売業では、将来の販売数(およびそれに伴う変動費や収益)を見積もるのが非常に難しい場合があります。その結果、標準の計算式で必要とされる情報よりも少ない情報で価格を算出できる、より「簡易な」バージョンのコストプラス価格設定が存在します。変動費のみを用いることで、以下の式で価格を設定することが可能です:

このアプローチの主な問題点は、製品のマークアップが後から固定費によって実質的に低くなる点です。例えば小売業界では、固定費がごく僅かなことが多いため、販売量が費用に影響を及ぼす場合があります。例えば、小売業者が価格割引の達成に対して販売ノルマを設けている場合などが挙げられます.

ある企業は固定費が$200、1単位あたりの変動費が$10です。製品の価格はマークアップ30%で$13となります。100単位販売すれば、利益は3×100-200 = $100となります。

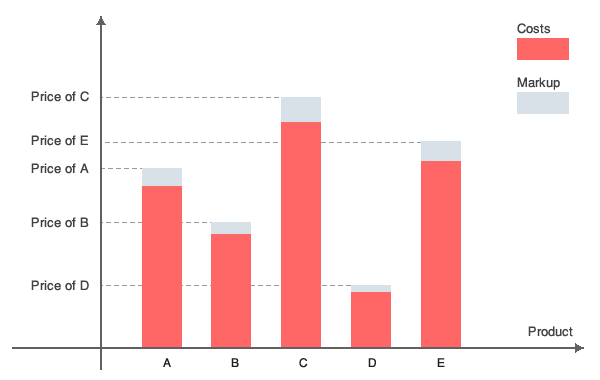

コストプラス価格設定は、大量の商品に対して同じ希望マークアップを用いることを意味します。根本的には、あらゆる種類の価格設定は何らかの形でコストプラスと定義できるものの、もし商品ごとにマークアップが異なれば、この手法の全ての利点が失われてしまいます。したがって、コストプラス価格設定は大量の商品に対して一定の$$M$$を適用するものと仮定します.

なぜコストプラス価格設定を用いるのか?

まず第一に、この種の価格設定は、特に「簡易な」計算方法の場合、計算が容易です。各製品について、価格はコストに対して$$(1+M)$$を掛けるだけで設定されます。例えば、大量の商品を扱う小売企業は、希望するマークアップを仕入れ価格に単純に加えるだけで全商品の価格を決定できます。価格割引の場合には、小売業者は実際に支払う仕入れ価格を考慮しなければなりません.

さらに、この手法では契約により利益が保証され、損失リスクが低減されます。つまり、この価格設定方法は最もリスク回避的な手法の一つです。販売された各単位が利益率を押し上げ、コストが回収され、マークアップが利益に転換されるからです.

最後に、この種の価格設定は、価格の設定方法を企業が説明しやすいため、顧客にとって比較的透明です。例えば、企業は自社のコストを$$C$$、マークアップを$$M$$として、設定された価格が十分に正当化されることを説明できます。この価格設定方法の透明性により、すべての顧客に理解されやすくなります.

コストプラス価格設定の主な問題点は何か?

コストプラス価格設定は、市場における他の競合企業の価格を考慮に入れていません。価格は調達要因に基づいて決定され、その後で他社の価格と比較されるだけです。もし価格が低すぎれば、利益率が高くなり得た、ということになり、結果として利益も増やせた可能性があることを意味します。一方、価格が高すぎると、競合によって販売数量が減少する可能性があります。マークアップが予想される仕入れ価格と固定費によって定義されるため、実際の利益率は予想よりも小さく、場合によってはマイナスになることさえあります.

ある企業は固定費が$900、1単位あたりの変動費が$1です。100単位の販売を見込んでおり、総費用は900+100 = $1000、すなわち単価は$10に固定されます。マークアップを30%で達成したいと考えているため、価格は1.3 × 10 = $13となります。しかし、競合他社は価格を$11に固定しているため、対象企業の需要は50単位に留まります。この生産量における費用は$950、売上は50×13 = $650となり、利益は期待された+$300ではなく、-$300となります。

特注品の場合、生産コストはオーバーランしがちです。エンジニアやプロダクトデベロッパーには、求められる制約内で生産コストを管理するインセンティブが存在しません。彼らは市場の現実を考慮せず、新たな高価な機能を追加したり、新しいデザインを開発したりするなど、思う存分に製造してしまいます.

契約コストもまたオーバーランしがちです。もし供給業者が顧客との間でコストプラス契約を結んでいる場合、マークアップが固定されているため、コストが増えれば増えるほど利益も増加します。例えば、戦略国際問題研究所 (CSIS) によれば、防衛産業ではコストプラス契約が一般的であり、その結果、政府はほとんどの軍事装備に対して過大な支払いをする傾向にあります.

同時に、供給業者は、製品AとBを同じ品質に作ることができます。製品Aは$100、製品Bは$120のコストがかかります。契約では、マークアップが10%に固定されているため、利益率は製品Aで$10、製品Bで$12となり、企業は利益を最大化するために製品Bの販売を選択するでしょう。

参考文献

- 戦略国際問題研究所 (CSIS), “Defense industrial initiatives. Current issues : Cost-plus Contracts”

- Guilding C., Drury C. & Tayles M., “An empirical investigation of the importance of cost-plus pricing”

- Hanson W., “コストプラス価格設定のダイナミクス”, Managerial and decision economics, vol. 13, 149-161, 1992