tarification cost-plus

La tarification cost-plus consiste à fixer le prix en fonction du coût de production et du niveau de marge souhaité. Cette méthode permet à une entreprise de sécuriser sa marge et est facile à calculer sur une grande quantité de produits. Selon Chris Guilding et al, cette méthode est aujourd’hui largement utilisée par les entreprises de distribution sur au moins certains de leurs produits, et ils considèrent ce type de tarification comme étant important dans leur stratégie globale de tarification.

La tarification cost-plus est un élément majeur de l’histoire de la tarification même si elle semble être de moins en moins utilisée. En comparant plusieurs études en 1992, Ward Hanson a démontré que le taux d’utilisation de ce type de tarification au Royaume-Uni était de 80% avant la Seconde Guerre mondiale, de 70% en 1970 et seulement de 59% à la fin des années 1980. Ce taux décroissant pourrait s’expliquer par les principaux inconvénients de la tarification cost-plus. En particulier, elle ignore les prix des concurrents et les coûts de production ont tendance à dépasser les prévisions.

Principe général

La tarification cost-plus assure les marges en fixant le mark-up. Afin d’atteindre un objectif de mark-up donné, une entreprise fixe le prix par une simple multiplication du coût de production estimé (coût variable et coût fixe) par le mark-up souhaité pour un niveau de ventes anticipé.

Avec $$F$$ représentant le coût fixe, $$V$$ le coût variable par unité, $$M$$ le mark-up souhaité et $$S$$ le nombre de ventes estimé, le prix est fixé comme suit :

Une entreprise a des coûts fixes de $900 et un coût variable de $1 par unité. Elle estime vendre 100 unités. Leur coût total est 900+100 = $1000 ce qui signifie un prix de $10 par unité. Elle souhaite fixer son mark-up à 30%. Par conséquent, le prix sera égal à 1.3 x 10 = $13 et le profit sera de 3 x 100 = $300.

Dans l’industrie de la distribution, il peut être assez difficile d’estimer les ventes futures (et donc également les coûts variables futurs et les revenus futurs). En conséquence, il existe une version « plus faible » de la tarification cost-plus qui permet de calculer les prix avec moins d’informations que celles requises dans la formule standard. En prenant uniquement le coût variable, il est possible de fixer un prix avec la formule suivante :

Le principal problème de cette approche est que le mark-up du produit sera réduit par les coûts fixes ex-post. Dans l’industrie de la distribution, par exemple, les coûts fixes tendent souvent à être négligeables. Dans ce cas, le volume des ventes peut modifier les coûts, notamment dans le cas où les détaillants doivent atteindre des quotas pour bénéficier de remises sur prix, par exemple.

Une entreprise a des coûts fixes de $200 et des coûts variables de $10 par unité. Le prix de son produit est donc de $13 avec un mark-up de 30%. Si elle vend 100 unités, le profit est de 3x100-200 = $100.

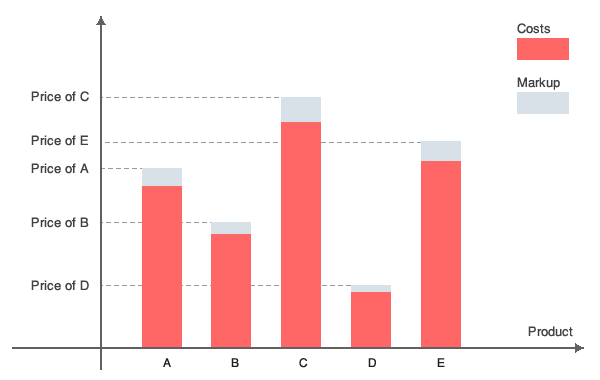

La tarification cost-plus implique l’utilisation du même mark-up souhaité sur une grande quantité de produits. Fondamentalement, tous les types de tarification pourraient être définis comme étant cost-plus à un certain niveau, mais si le mark-up est différent pour chaque produit, tous les avantages de l’utilisation de cette méthode sont perdus. Par conséquent, nous supposons que la tarification cost-plus concerne quelques $$M$$ pour une grande quantité de produits.

Pourquoi utiliser la tarification cost-plus ?

Tout d’abord, ce type de tarification est facile à calculer, en particulier dans sa version « plus faible » de la méthode de calcul. Pour chaque produit, le prix est fixé par une simple multiplication du coût par $$(1+M)$$. Par exemple, une entreprise de distribution avec une grande quantité de produits pourrait fixer tous ses prix en ajoutant simplement le mark-up souhaité au prix d’achat. Dans le cas de remises sur prix, le détaillant doit prendre en compte le prix d’achat qu’il est susceptible de payer.

De plus, avec cette méthode, les profits sont garantis par le contrat en place et le risque de perte est réduit : cette méthode de tarification est l’une des plus prudentes en matière de risque. Chaque unité vendue augmente les marges car les coûts sont remboursés et le mark-up se convertit en marge.

Enfin, ce type de tarification est relativement transparent pour les clients, car il est assez facile pour les entreprises d’expliquer comment le prix est fixé. Par exemple, une entreprise peut expliquer qu’en ayant des coûts à $$C$$ et un mark-up à $$M$$, le prix fixé est entièrement justifié. La transparence de la méthode de tarification permet à tous les clients de la comprendre.

Quels sont les principaux problèmes de la tarification cost-plus ?

La tarification cost-plus ne prend pas en compte les prix des autres entreprises concurrentes sur le marché. Le prix est déterminé en fonction des facteurs d’approvisionnement et ce n’est qu’après qu’il est comparé aux prix des autres entreprises. Si le prix est trop bas, cela signifie que les marges auraient pu être plus élevées et donc que les profits auraient pu être meilleurs. En revanche, si le prix est trop élevé, alors le nombre de ventes pourrait être réduit par la concurrence. Étant donné que le mark-up est défini par le prix d’achat anticipé et les coûts fixes, la marge est alors plus faible que prévu et peut même être négative dans certains cas.

Une entreprise a un coût fixe de $900 et des coûts variables de $1 par unité. Elle anticipe vendre 100 unités. Le coût total est 900+100 = $1000, ou autrement dit le prix est fixé à $10 par unité. Elle souhaite atteindre un mark-up de 30%. Par conséquent, le prix sera 1.3 x 10 = $13. Son concurrent a fixé son prix à $11. Par conséquent, la demande pour l’entreprise en question n’est que de 50. Son coût pour cette quantité de production est de $950 et son chiffre d’affaires est de 50x13 = $650. Le profit est de -$300 au lieu des +$300 attendus.

Les coûts de production ont tendance à dépasser les prévisions dans le cas de produits sur mesure. Il n’y a aucune incitation pour les ingénieurs ou les développeurs de produits à contrôler les coûts de production selon les contraintes requises. Ils fabriquent ce qu’ils jugent opportun (en ajoutant par exemple de nouvelles fonctionnalités coûteuses ou en développant de nouveaux designs) sans tenir compte de la réalité de leur marché.

Les coûts contractuels ont également tendance à dépasser les prévisions. Si un fournisseur a un contrat cost-plus avec l’un de ses clients, son mark-up est fixe, et donc plus ses coûts augmentent, plus son profit augmente. Par exemple, selon le Center for Strategic & International Studies (CSIS), les contrats cost-plus sont la norme dans l’industrie de la défense et donc les gouvernements ont tendance à trop payer pour la plupart de leur équipement militaire.

Par ailleurs, le fournisseur peut fabriquer deux produits A et B de la même qualité. Le produit A coûte $100 et le produit B coûte $120. Dans le contrat, le mark-up est spécifié comme étant fixé à 10%. Par conséquent, puisque la marge sera soit de $10 (Produit A) soit de $12 (Produit B), l’entreprise choisira de vendre le produit B car il maximise son profit.

Références

- Center for Strategic & International Studies (CSIS), “Initiatives industrielles de défense. Questions actuelles : Contrats cost-plus”

- Guilding C., Drury C. & Tayles M., “Une enquête empirique sur l’importance de la tarification cost-plus”

- Hanson W., “La dynamique de la tarification cost-plus”, Managerial and decision economics, vol. 13, 149-161, 1992