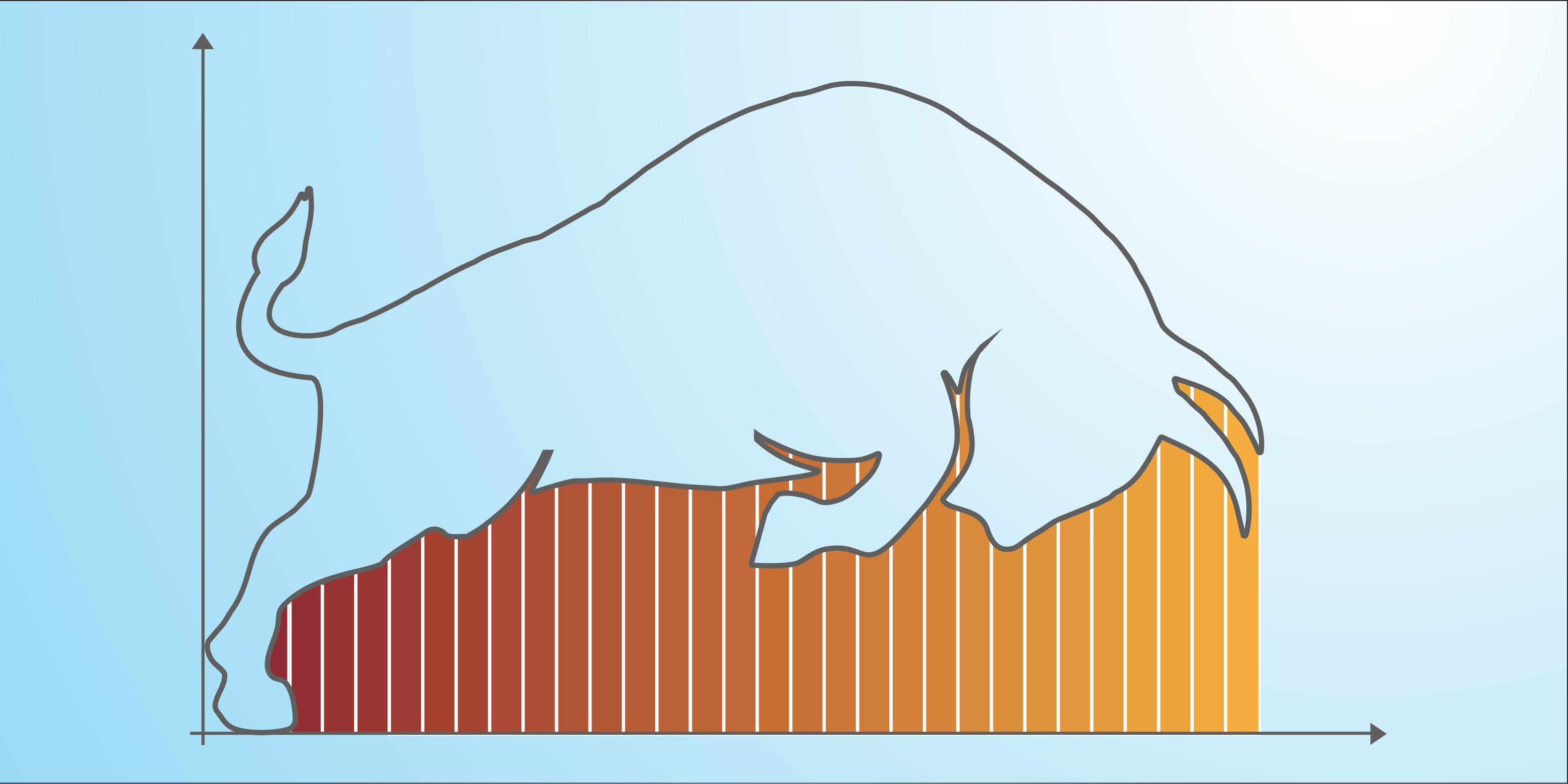

Der Bullwhip-Effekt (supply chain)

Innerhalb von supply chains entsteht der Bullwhip-Effekt durch die Verstärkung von Schwankungen, die sich entlang der Kette nach oben ausbreiten. Während nachgelagerte Unternehmen möglicherweise einer stabilen Verbrauchernachfrage gegenüberstehen, können vorgelagerte Ebenen, einschließlich der Lieferanten, aufgrund von Ursachen wie Preisschwankungen, Batching, prädiktivem Modellieren und Koordinationsproblemen stärkere Schwankungen erfahren. Der Bullwhip-Effekt, der erstmals in den 1960er Jahren identifiziert wurde, hat sich in einer globalisierten Welt, in der supply chains komplex, groß und international sind, verbreitet. Er führt zu übermäßigen Beständen, Verzögerungen und schlechtem Kundenservice, insbesondere in Branchen mit vielen Zwischenhändlern. Unternehmen haben sich angepasst, um dieser unregelmäßigen Nachfrage gerecht zu werden, indem sie ihre Produktion glätten und für ausreichende Lagerbestände sorgen.

Verstärkungseffekte in der supply chain

Die supply chain kann als ein System betrachtet werden, in dem Unternehmen Einkäufe, Produktion und Preise anpassen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, das Angebot mit der Nachfrage in Einklang zu bringen, wobei zufällige Schwankungen ständige Anpassungen an die Marktbedingungen erfordern. Diese Anpassungen fallen typischerweise in den weiten Bereich des Supply-Chain-Management (SCM).

In diesem System können SCM-Entscheidungen die Schwankungen entlang der Kette verstärken. Betrachtet man ein einfaches FMGC-Beispiel mit einem Geschäft, einem regionalen Lager und einer Fabrik, die das ganze Land beliefert, können Verstärkungen durch gebündelte Bestellungen entstehen: Während Verbraucher Produkte einzeln kaufen, bestellt das Geschäft aus Kostengründen Paletten bei seinem Lieferanten. Daher sieht sich das regionale Lager mit einer Nachfrage nach Paletten konfrontiert, kann jedoch nur volle LKW-Ladungen bei der Fabrik bestellen. Am Ende erhält die Fabrik unregelmäßige LKW-Bestellungen, obwohl die Verbrauchernachfrage konstant ist.

Zudem führen unabsichtliche Synchronisierungen, wie Kalenderbestellungen, zu Resonanzeffekten, die Bullwhip-Effekte verstärken. Wenn zwei Lager die Gewohnheit entwickeln, ihre Bestellungen montags aufzugeben, weil dies ihre interne Planung vereinfacht, führt dies dazu, dass die Fabrik an diesem Tag zwei LKWs statt eines erhält. In dieser Situation kann der Mangel an Daten dazu führen, dass die vorgelagerte Ebene dies als Nachfrageschub missinterpretiert und ihre Produktion erhöht.

Untersuchung der Ursachen

Bullwhip-Effekte entstehen in der Regel aus dem Bestreben, Skaleneffekte (Bündelung, Aktionen) zu erzielen oder als Folge der SCM-Entscheidungsmodelle selbst (prädiktives Modellieren, Koordinationsprobleme).

Aktionen

Produzenten versuchen, ihren Marktanteil durch Aktionen und Rabatte im Markt zu erhöhen. Angesichts von Preisschwankungen kaufen Unternehmen in Mengen, die nicht ihrem unmittelbaren Bedarf entsprechen, und erzeugen so Bullwhip-Effekte. Sie bevorzugen es, in größeren Mengen zu kaufen und für die Zukunft Vorräte anzulegen, um Skaleneffekte zu erzielen.

Obwohl Aktionen irrational erscheinen mögen, weil sie zusätzliche Kosten für die Produzenten verursachen, sind sie ein Mittel, um Märkte anzupassen und Gleichgewichte zu verändern. In der Tat konzentrieren temporäre Rabatte die Nachfrage und zwingen die Produzenten dazu, teure Bestände anzulegen, bieten aber zugleich die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen, indem sie den Status quo aufbrechen.

Bündelung

Für die Lagerauffüllung gibt ein Lager nicht sofort eine Bestellung bei seiner Fabrik auf. Es zieht es vor, die Bestellungen zu bündeln oder anzusammeln, um die damit verbundenen Kosten zu senken und Skaleneffekte bei der Lieferung zu erzielen.

Bündelungen führen zu einem Kompromiss zwischen Skaleneffekten und den damit einhergehenden Problemen: Während große Bündelungen die Produktionskosten senken, führen die dadurch induzierten Verzögerungen zwischen Auffüllung und Verkauf zu einer Desynchronisation mit der Nachfrage und zwingen Unternehmen, große Bestände aufzubauen. Somit müssen Unternehmen abwägen, um eine Bündelungsgröße zu bestimmen, die den Ertrag aus Skaleneffekten nicht aufzehrt. Wenn ein Lager zwei LKWs auf einmal bestellt, obwohl es möglich wäre, die Bestellungen über die Woche zu verteilen, führt dies nicht zu Skaleneffekten, sondern erhöht die Bestände und die damit verbundenen Kosten.

Während es in der Produktion nicht immer möglich ist, Bündelungen aufzuteilen (Auflagen an Reaktionszeiten in der Industriechemie…), bietet der Versand zahlreiche Ansatzpunkte, dies zu tun. Erstens können Unternehmen Bestellungen automatisieren, um die Zeitspanne zwischen der Lieferschwelle und der Auffüllung zu minimieren. Zweitens können sie Bestellungen mit verschiedenen Produktmischungen aufgeben, um die Anzahl der Auffüllungen zu reduzieren. Drittens können Unternehmen die Auffüllungen gleichmäßig verteilen, um ihre Bestände im Zeitverlauf zu glätten.

Prädiktives Modellieren

Supply Chain Management basiert auf der richtigen Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse. Unternehmen bestimmen ihr angemessenes Produktionsniveau durch eine Nachfrageprognose unter Verwendung prädiktiver Modelle. Diese Modelle werden als konvex bezeichnet, wenn Prognosen Stöße absorbieren und glätten, wie es in den historischen Daten zum Ausdruck kommt. Der Einfachheit halber neigen diese Modelle, von denen die einfachsten gleitende Durchschnitte sind, dazu, langsam auf jüngste Schwankungen zu reagieren. Andererseits verfolgen nicht-konvexe Modelle eine andere Perspektive. Anstatt konservativ zu sein, können diese Modelle, ähnlich wie lineare Trends, Reaktionen vorschlagen, die in der Vergangenheit nicht beobachtet wurden. Sie sind nicht streng durch das, was bereits beobachtet wurde, beschränkt und können Schwankungen verstärken, was das Risiko birgt, in eine Überproduktion zu münden.

Das akzeptable Risiko, das durch prädiktive Modelle erzeugt wird, hängt von der Branche ab. Nicht-konvexe Modelle sind optimal für nicht verderbliche Produkte, wie Luxusuhren, bei denen ein großer Teil der Produktionskosten auf die verwendeten Materialien entfällt. Diese Unternehmen können von einem plötzlichen Nachfrageanstieg profitieren und gute Gewinne erzielen. Reagiert das Modell über, ist es dennoch möglich, die Materialien in einem anderen Produkt wiederzuverwenden, ohne übermäßige Verluste zu erleiden. Andererseits sind konvexe Modelle besser geeignet für verderbliche Produkte. Bei Erdbeeren sinkt der Wert des Produkts rasch und eine Überproduktion kann zu einem Nettoverlust führen, wenn das Prognosemodell schlecht gewählt ist.

Koordinationsprobleme

„Games“ treten auf, wenn ein Unternehmen nicht auf Marktbedingungen reagiert, sondern auf die erwartete Reaktion anderer Akteure. In „Games“ stellen Unternehmen die Angleichung von Angebot und Nachfrage ein und versuchen, das Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben. Beispielsweise können Unternehmen, wenn sie Erfolge verzeichnen, versuchen, den Markt zu monopolisieren, indem sie einen gesamten Bestand aufkaufen. Diese Strategie ermöglicht es ihnen, Exklusivität für ein Produkt zu sichern und dadurch Marktanteile zu gewinnen, indem sie neue Verbraucher anziehen. Allerdings schafft dies Unsicherheit und unregelmäßige Nachfragespitzen für die Lieferanten, was zu Koordinationsproblemen führt. Als Reaktion darauf könnten Lieferanten beschließen, ihre Produkte zu rationieren, um Bestellschwankungen zu reduzieren. Dies ist für sowohl Angebot als auch Nachfrage wahrscheinlich suboptimal und kostspielig, da die gehandelten Mengen verringert werden. Die Hauptlösung zur Minimierung von „Gaming“-Strategien besteht darin, Informationsasymmetrien zu reduzieren, um alle Akteure auf eine Stufe zu stellen. Einige Lieferanten zwingen ihre Kunden dazu, ihnen direkten Zugriff auf ihre Bestände zu gewähren. So vermeiden sie, die Kundennachfrage falsch zu interpretieren, und nutzen diese Informationen, um ihre Bestände abzusichern.

Konträre Perspektiven

Unternehmen können Bullwhip-Effekte zu ihrem Vorteil nutzen und möchten sie nicht immer mindern. Für „Erfolgs- oder Misserfolgsprodukte“ (Mode, Kulturprodukte, etc.) entscheiden sich Unternehmen dazu, mehr zu produzieren, als der Nachfrage entspricht, um Impulse zu setzen, in der Hoffnung, dass eine massive Verbreitung des Produkts einen Buzz-Effekt erzeugt. Diese Strategie wird bei „Winner-takes-all“-Produkten angewendet, bei denen Unsicherheit und Variabilität inhärent sind und bei denen der Erfolg eines höchst profitablen Produkts für die vielen Misserfolge aufwiegt.

Im Gegensatz zu Bullwhip-Effekten kann die supply chain auch eine Quelle der Abschwächung sein. Am Beispiel der Flaschenwasserproduktion, obwohl sich die Nachfrage hauptsächlich auf den Sommer konzentriert, produziert der Hersteller das ganze Jahr über, um Pufferbestände für die Bewältigung der saisonalen Spitzen bereitzustellen. In diesem Fall variiert die Verbrauchernachfrage stärker als die Produktion. Dieser Mechanismus verstärkt sich in jeder Ebene der supply chain, und die Nachfrageschwankungen werden immer weiter abgeflacht, je weiter man in der Kette aufsteigt.

Indem Unternehmen mit Zeit- und Bestandsbeschränkungen in der supply chain spielen, können sie die Strategie der wahrgenommenen Knappheit nutzen, um die Attraktivität ihrer Produkte zu erhöhen. Durch das absichtliche Unterschätzen der Nachfrage und das Fördern von Verzögerungen erzeugen sie Fehlbestände, und Erwartungen an ihr Produkt (Warteschlangen), und verstärken damit das damit verbundene Bild der Knappheit.