需要の価格弾力性

現代ミクロ経済学において、価格弾力性は需要の変動と価格の変動との相関関係を測定する。市場が弾力的であれば、価格のわずかな変化が大きな販売量の変化をもたらす。一方、市場が非弾力的であれば、大幅な価格変動にもかかわらず、販売量はほとんど変化しない。そのため、市場が弾力的か非弾力的かによって、価格戦略は異なる:

- 市場が弾力的である場合、利益を増加させるには価格を下げる必要がある。

- 市場が非弾力的である場合、利益を増加させるには価格を上げる必要がある。

価格設定における弾力性の活用

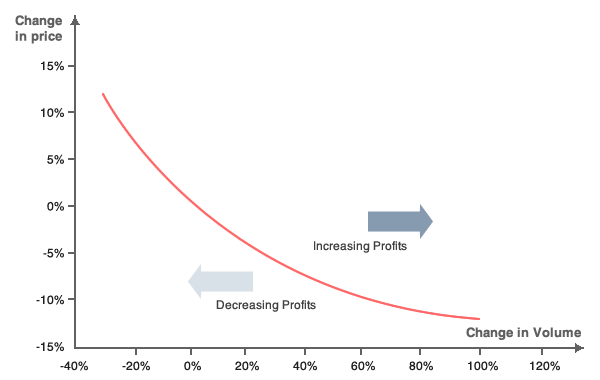

以下の等利益曲線は、25%の利益率を維持しながら、価格変動と販売量変動との関係を示している:

単位あたりの価格は25%のマージン付きで10ドルである。したがって、単位あたりの原価は7.5ドルとなる。100単位販売した場合の初期利益は250ドルであり、価格が12%下がると、同じ利益を得るためには200単位(販売量+100%)を販売する必要がある。これが等利益の定義である。

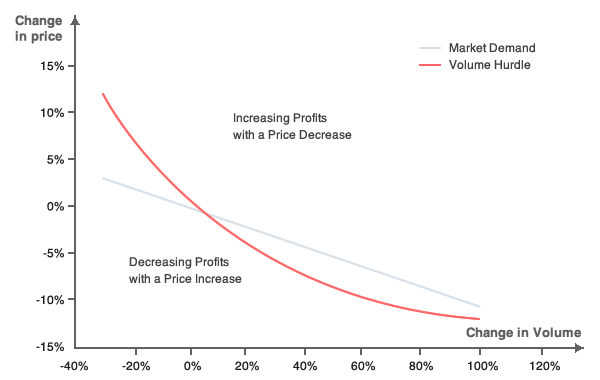

弾力的な市場

弾力的な市場では、価格の変動が需要の不安定さを招く。したがって、最適な価格戦略は、製品の販売量を大幅に増やすために価格を下げることである。これは下の図に示された2本の曲線で説明される。初期位置は (0%; 0%) であり、等利益曲線がこの点で需要曲線と交わっている。需要曲線上で等利益曲線より上に位置するすべての点は利益の増加を示す。したがって、該当企業は価格を下げることで利益を増加させることができる。

例えば、Ayers と Collinge によると、ソーダ(コカ・コーラやマウンテンデュー)の需要は非常に弾力的である。これは、ソーダ市場に存在する競争に起因して、わずかな価格変動が需要に大きな影響を与えることを意味する。もしコカ・コーラの価格が上昇すれば、消費者はある程度ペプシを選ぶようになり、その結果コカ・コーラの需要は急落する。一方、コカ・コーラは自社製品の需要弾力性を認識しており、実際に飲料の価格を下げることでペプシの需要を減少させる可能性がある。

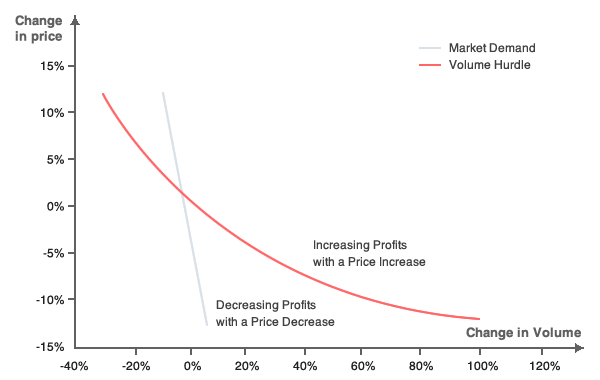

非弾力的な市場

非弾力的な市場では、需要は価格の変動にほとんど影響されない。したがって、この場合の最適な価格戦略は、販売量を変えずに(つまり、価格改定前と同じ数量を販売しながら)価格を上げ、利益率を最大化することである。これは下の図で示されている。初期位置は (0%; 0%) であり、等利益曲線が需要曲線とこの点で交わっている。需要曲線上で等利益曲線より上にあるすべての点は利益を増加させる。したがって、該当企業は価格を上げることで利益を増やすことができる。

例えば、Havranek らによれば、ガソリンの需要は短期的にも長期的にも非弾力的である。これは、価格に大幅な変動があっても需要はわずかにしか変化しないことを意味する。ガソリンの価格が上昇しても、需要は支払いを続ける。人々は短期間で習慣を変えることができず、例えば通勤のために車が必要であるからである。

経済理論における弾力性

弾力性は以下の式で計算される:

これは、需要量($$Q$$)が価格($$P$$)の変化にどの程度敏感であるかを示す。ほとんどの場合、需要と価格の関係は逆相関であるため、弾力性はほぼ常に負の値となる。例として、価格の上昇が大多数の場合で需要の減少を引き起こすことが挙げられる。弾力性の値は、企業がさまざまな価格戦略を試行できる範囲を示す。例えば、需要が弾力的であれば、価格変更に伴うコストが莫大になる可能性がある。一方、需要が非弾力的であれば、より高い価格設定が利益を大幅に増加させるため、この場合は価格を上げることがより効果的である。

| Value | 意味 | 例 | 利益増加方法 |

|---|---|---|---|

| $$E_d>0$$ | ヴェブレンまたはギッフェン1 | ファッション業界など極めて特徴的な製品 | 価格を上げる |

| $$E_d=0$$ | 完全な非弾力性 | 糖尿病患者向けのインスリン | 価格を上げる |

| $$-1<E_d<0$$ | 相対的非弾力需要 | ガソリン | 価格を上げる |

| $$E_d=-1$$ | 単一弾力性 | 米国のワイン | 何もしない |

| $$-∞<E_d<-1$$ | 相対的弾力需要 | コカ・コーラ | 価格を下げる |

| $$E_d=-∞$$ | 完全弾力需要 | 競争の激しい商品(例:スーパーマーケットのジャガイモ) | 価格を下げる |

最も効果的な価格戦略を決定するためには、まず市場が弾力的か非弾力的かを把握する必要がある。これにより、価格を上げるべきか下げるべきかが判断できる。

長期と短期の弾性

弾力性の概念はアルフレッド・マーシャルによって、価格構造の変化が短期に与える影響をモデル化するための短期概念として導入された。しかしながら、実際には価格の変動は短期よりも長期において大きな影響を及ぼすことがある。例えば、ガソリンの価格が20倍になると、短期的には数年間誰もがガソリンの支払いを続けるだろう。しかし、いずれは電動モーターが開発され、技術の進歩によりガソリンの使用は終焉を迎える。結果として、短期における利益最大化が、他の企業に代替品を模索させ、長期的には利益が低下する要因となる可能性がある。

参考文献

- Havranek T., Irsova Z. & Janda K., “ガソリンの需要は一般に考えられているよりも価格非弾力的である”, Energy economics, 2012

- Marshall A., 経済学の原理, 1890

- Smith T. J., 価格戦略―価格レベルの設定、価格割引の管理、価格構造の確立, 2012

注記

-

ヴェブレン財とは、富を示すために購入される特徴的な製品であるため、価格が上がると需要が増加する。一方、ギッフェン財とは食料のような必需品を意味し、食料の価格が上昇すると、需要も増え、予算のより大きな割合が費やされる。 ↩︎