奇数価格設定

奇数価格設定とは、価格構造に微調整を加えることによって利益を最大化することを目指す価格設定手法です。これは、消費者が計算を嫌う傾向にあり、購入判断の際に価格の最初の数字だけを読むという仮定に依拠しています。この手法では、ある価格の重要な情報は通常、最後の桁ではなく最初の桁、つまり数字の桁数に起因するものとされます。例えば、17.99ドルの価格は18ドルよりも17ドルに見えるのです。

この価格設定手法は広く普及しています。Judith Holdershawらによると、ニュージーランドでは90%以上の価格が5より大きい数字で終わり、そのうち60%が「9」で終わっているとのことです。

なぜ奇数価格設定を使用するのか?

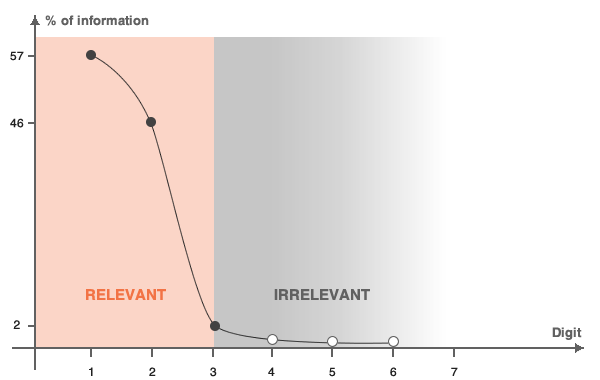

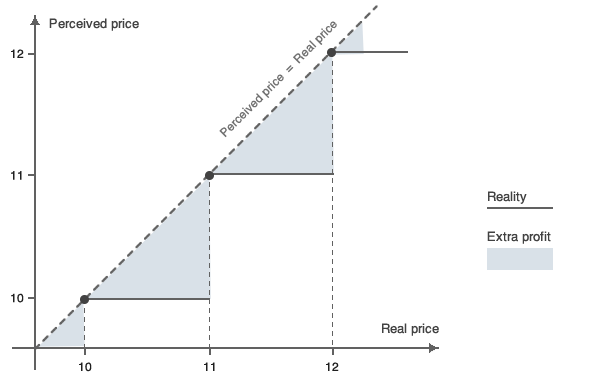

奇数価格戦略は、消費者が価格評価において自分の時間を非常に重視しているという事実に依拠しています。任意の数字の各桁を検証する際の時間コストは次第に増加するため、価格を検討する際には最初の桁の方が最後の桁よりも重みを持ちます。各桁に対して重要度を定義することで、「認識価格」と「実際の価格」という二つの概念を定義することができます。

ある消費者が1743.99ドルの価格を評価する必要があるとします。最初の桁は1000ドルが価格の50%以上を占めるため、その情報量が50%以上となり、消費者はこの数字を確実に読み取ります。次に、2桁目(700ドル)は価格の意味の約40%を担うため、この数字も読まれます。しかし、3桁目(40ドル)は全体の価格情報のわずか2%しか占めず、重要性は低くなります。この場合、消費者にとっての重要な価格は、設定された重要度の閾値に応じて1740.00ドルまたは1700.00ドルのどちらかとなります。

価格の重要な部分、すなわち_認識される_部分が定義されると、その部分以外の重要でない桁をすべて「9」に変更することで、その数字に基づいた利益を最大化することができます。認識価格に「重要でない」数字を加えても、認識される価格自体は変わらないため、特定商品の需要や販売に影響を与えません。価格の追加された—認識されない—桁はすべて利益に変換されるのです。これが上記の1743.99ドルの例における99セントの意味するところです。製品全体の価格を考慮すると、99セントは消費者の購入判断に影響を与えず、結果として全額利益に変わるのです。

この手法を用いる際に考慮すべき問題の一つとして、価格帯に関連する点があります。現在、ほとんどのECサイトでは、50ドル〜99ドルなどの価格帯で商品を絞り込むオプションが用意されています。100ドルの代わりに99.99ドルの設定をすることは、50〜99ドルの価格帯に属することを意味し、需要に対して好影響を及ぼす可能性があります。

この手法は会計分野にも二つの影響を及ぼします。第一に、すべての価格が「.99」で終わる場合、1日の売上額の計算が容易になります。例えば、1日のキャッシュフローが「.38」で終わる場合、その日は62件(または162件、262件など)の販売が行われたことを意味します。第二に、この価格設定手法は、現金が従業員に容易にアクセス可能な事業(例えばスーパーマーケット)において、現金を盗む行為をより困難にします。販売と見せかけるためには、現金登録機から「.99」の数字で構成された金額を取り出す必要があり、「.00」の価格の場合よりも困難になるのです。

効果はあるのか?

「.99」と「.00」の価格を比較した際に需要の変化が見られるでしょうか?もし見られるなら、それは「.99」の価格が、1セントの差である「.00」の価格よりも強いシグナルを持っていることを意味します。

Guédenらによると、この効果は実際にかなり大きい可能性があります。彼らの研究は、フランスの小さなピザ・グリルレストランを対象としています。レストランでは9品の主な料理が提案され、その中に5種類の異なるピザが含まれていました。あるピザの価格の末尾が与える影響がテストされ、2週間の間、すべてのピザは端数が「00」で終わる価格(例:9.00ユーロ)で提供され、その次の2週間では対象のピザだけが「9」で終わる価格(例:8.99ユーロ)で提供され、他の4品は「00」で終わる価格で提供されました。最後に、全てのピザが「9」で終わる価格で提供された3回目の2週間の期間もテストされました。結果として、対象ピザの価格が「9」で終わり、他の商品の価格がゼロで終わる場合、顧客による対象ピザの選択が増加することが観察されました。すべての商品が同じ末尾(9または0)で提示された場合、対象ピザの選択には差が見られなかったのです。これは、比較的に「9」で終わる価格が市場シェアに与える影響が非常に大きいことを示しています。

SchindlerとKibarianもまた、今回より大規模な調査で奇数価格設定の影響を検証しました。より正確には、彼らは女性向けファッションECサイトにおける価格の末尾を調査し、「.88」、「.99」、「.00」の価格が売上に与える影響を比較しました。その結果、「.99」で設定された商品の売上は「.00」の価格より8%高いことが分かりました。しかし、「.88」の価格では同様の効果は見られませんでした。奇数価格設定理論によれば、「.99」と「.88」の価格に対する認識は変わらず、同じ顧客需要を生むはずですが、実証的な証拠はむしろ「.99」の価格の方が優れた購買シグナルを提供していることを示しています。奇数価格設定において重要なのは、消費者が「適正な価格」と感じる感覚であり、これが結果的に購買意欲の向上につながるのです。

奇数価格設定の主な問題点は何か?

奇数価格設定は、消費者が奇数価格を額面通りに受け取り、実際にその価格の最後の桁に隠された意味を_理解_するために多くの時間や労力をかけないという仮定に大きく依拠しています。しかし、この仮定は必ずしも成立するとは限りません。例として不動産業界を考えてみましょう。前述の奇数価格仮説に基づけば、同じ不動産が1,860,000.99ドルか1,810,000.99ドルかの違いは、技術的には大差ないはずです。にもかかわらず、両者の5万ドルの差は非常に大きく、不動産購入者が見過ごす可能性は極めて低いのです。結果として、この例は奇数価格設定があらゆる状況で機能するわけではないことを示しています。

もう一つの問題は、奇数価格設定に伴う心理的効果に起因します。「.99」で終わる価格の商品は、しばしばプロモーション品や安価なものと認識されるため、価格の最後の桁を変更することで製品の品質に対する認識が変化する可能性があります。もし推定される製品品質が需要に影響を与えるとすれば、「.99」の価格に伴う品質の低下という認識は、需要の低下、ひいては利益の減少につながるでしょう。

例えば、消費者は20ドル未満のコーヒーメーカーを十分に高価ではないと考え、その価格を低品質の兆候とみなすかもしれません。したがって、コーヒーメーカーの価格を19.99ドルに設定すると需要が大幅に落ち込み、この特定の場合における奇数価格設定の非効率性を示すことになります。

参考文献

- Anderson E. T. & Simester D. I., “Price cues and customer price knowledge”, 2008

- Guéguen N., Jacob C., Legoherel P. & Ngobo P., “Nine-ending priceing and consumer’s behavior : A field study in a restaurant”, International Journal of Hospitality Management, 2009

- Holdershaw J., Gendall P. & Garland R., “The widespread of use of odd pricing in the retail sector”, Marketing Bulletin, 1997

- Nyström H., Retail Pricing. An Integrated Economic and Psychological Approach, 1970

- Schindler R. M. & Kirbarian T. M., “Increased consumer sales response though use of 99-Ending prices”, Journal of Retailing, 1996