おとり価格

おとり価格とは、顧客の選択を「強制」するための価格設定手法です。顧客が購入を行う際には、しばしば異なる価格や属性を持つ製品の中から選ばなければならなくなります。そして、企業が特定の製品の売上を最大化しようと決断する場合、しばしば消費者の購買判断に影響を与えるために、おとり価格構造として知られる手法を採用します。この場合、おとりとは、わずかに低い価格ながらもはるかに低品質な製品、または逆に、わずかに高い価格で若干品質が高い製品のいずれかで構成されます。

おとり価格戦略は、2つの特定の効果、引き寄せ効果と妥協効果に依存しています。

妥協効果

サイモンソンとトヴェルスキーによれば、妥協効果とは、消費者が「中央値」の製品を選好するというもので、言い換えれば「極端性回避」に基づくものです。例えば、3種類の異なる製品から選択する場合、消費者は最も安い製品を、他の2つに比べて品質が劣ると考えるため、選ぶ可能性は低いでしょう。また、最も高価な製品も、不必要な余計な機能があると考えるため選ばれません。したがって、消費者は適度な品質を持ち、必要な機能のみを備えているであろう中央値の製品を選ぶのです。その結果、この場合、適切な価格戦略としては、非常に高価な一流製品(高い利益率を伴う)を導入して他の高価な製品との間に中央値の効果を生み出すか、または非常に安価な低品質製品を導入してその他の製品をより魅力的に見せるという手法が考えられます。

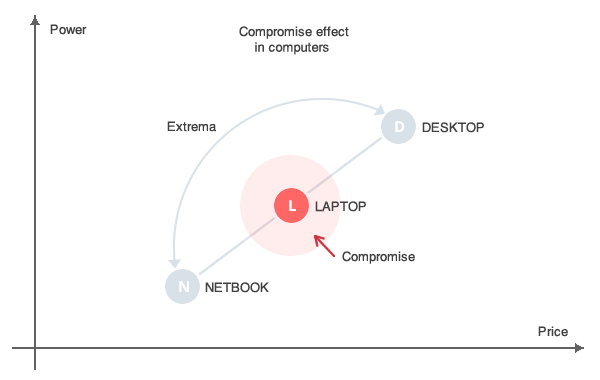

サイモンソンの研究に触発され、以下の例はコンピュータ市場およびコーヒーメーカー市場に関連しています。両例とも架空のものであり、簡略化されています。

上記は妥協効果のグラフィカルな表現です。コンピュータ市場では、ネットブックが最も安い製品である一方、性能は非常に限定的です。最も高価な製品はデスクトップコンピュータですが、携帯性に乏しく、一般ユーザーには必要以上の性能を備えていることが多いです。この場合、ノートパソコンは、携帯性があり、デスクトップほど高価ではないにもかかわらず十分な性能を有しているため、良い妥協点となります。それゆえ、平均的な消費者にとってノートパソコンが好まれるのも不思議ではありません。

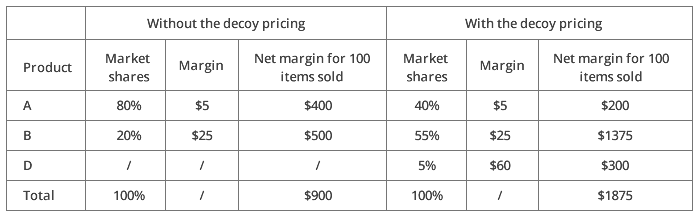

今回はおとり価格手法を考慮した別の例を見てみましょう。ある企業は2種類のコーヒーメーカー、AとBを販売しています。コーヒーメーカーAの価格は、5ドルのマージンを含めて20ドルです。コーヒーメーカーBの価格は、25ドルのマージンを含めて50ドルです。そこに、会社は第三のコーヒーメーカー(おとりとしてDと呼びます)を市場に投入し、この製品におとり価格手法を適用しました。コーヒーメーカーDの価格は、60ドルのマージンを含めて100ドルです。同社は、この高価格ゆえにDの販売数はごく僅かになることを認識しています。それにもかかわらず、この高級製品の導入は、AとDの間に妥協効果を生み出すことでコーヒーメーカーBの売上を伸ばすと考えられるため、正当化されます。

上記の表を用いると、100個販売した場合の純利益は、おとり価格手法を用いると1875ドルに達することが分かります。一方、おとり価格手法を使用しない場合、利益は僅か900ドルとなります。これは、「おとり」製品の実際の販売が非常に少なくても、おとり価格戦略を用いることで大幅に多くの利益を生み出せることを示しています。

この点をさらに説明するために、テクノロジー企業Appleの例を取り上げましょう。同社のApple Watchは、非常に高価な時計(1万ドル以上で販売)として導入され、ハイプライスの時計と「最も安価な」スポーツエディションの中間に位置する標準的なApple Watchの販売を最大化するよう設計されました。iPhoneに関しては、Appleはやや異なるおとり価格手法を用いて、より機能が限定された安価な製品(8Gb iPhone)を提供し、同じ電話のより洗練され、機能が充実した16Gbまたは32Gbバージョンの販売を最大化しています。

ユーティリティとおとり価格

合理的選択理論によれば、おとり効果は実際には存在しないはずです。しかし、この理論は、消費者の購買判断が完全に「合理的」であり、すべての「正しい情報」を考慮に入れているという前提に依拠しています。しかし、多くの場合(上記の例を含め)、消費者は製品の有用性に関する「完璧な」情報を持っていないのです。その結果、消費者の購買決定は、しばしば完全な情報を考慮することなく行われます。これにより、企業は販売と利益率の両方を最大化するために、意図的に不完全な情報を消費者に提供するマーケティングおよび価格戦略を賢明に選択せざるを得なくなります。

実際、消費者は非常に異なる用途や特徴を持つ製品を比較する能力に乏しいことが多いです。逆に、似たような製品同士であれば容易に比較でき、そのため、類似製品間で存在する可能性のある有用性の違いを十分に理解できます。言い換えれば、消費者は非常に広範な製品の中で迷うよりも、限定された範囲の製品に対して合理的な選択をすることを好みます。数式的に言えば、消費者はグローバル最大値を求めるよりも、_局所的な_最大値に達することを好むのです。

引き寄せ効果

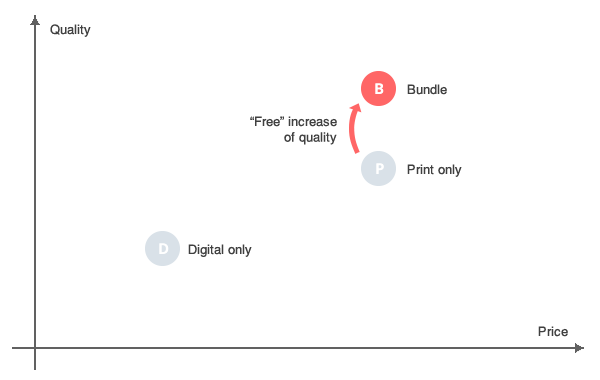

引き寄せ効果を説明するために、有名な新聞社であるThe Economistの例を取り上げましょう。同紙は、印刷版とデジタル版に対しておとり価格手法を実施しました。印刷版は年間150ドル、デジタル版は50ドルで、印刷版とデジタル版の両方を含むbundle(バンドル価格も参照)の価格は、印刷版単体と同じく150ドルです。印刷版単体で販売された場合(デジタル版なし)は、全体のバンドル購入を促すためのおとり価格手法と見なすことができます。もしバンドルオプションが存在しなかった場合、顧客の80%がデジタル版のみを購入し、残りの20%が印刷版を選ぶと仮定できます。しかし、バンドルオプション導入後は、顧客の50%がバンドルを選び、50%がデジタル版のみを選んだため、印刷版を選んだ顧客は0%となりました。この0%は、単なる価格の異常値ではなく、このおとり価格手法がバンドルの売上最大化を狙ったものであることを示しています。バンドルに含まれるとデジタル版は「無料」と認識され、顧客は無料のものを好むのです。

The Economistの例は、明確に「引き寄せ効果」を示しています。これは、サイモンソンが概説したようなおとり価格に関連する主要な現象の一つと考えられます。非常に異なる属性を持つ2つの製品を比較するのは確かに難しいですが、非常に似た特性を持つ2つの製品であれば比較はかなり容易です。ある小売業者の目的が、ある製品(ここでは製品Aと呼びます)の売上を最大化することであると仮定しましょう。おとり価格戦術を用いて、小売業者は製品Aに比べて若干品質が劣るが、ユーティリティ的には非常に近い製品(製品B)を投入します。この場合、2つの製品は特徴が似ているため、消費者は容易に比較ができ、結果として新たに投入された製品Bよりも製品Aを選ぶことになります。この例では、消費者が製品Aを選ぶのは、2つの製品が比較可能であり、新製品Bの品質低下が容易に検知できるためであり、低品質な製品の購入を避けるためなのです。

上記は、The Economistが採用したおとり価格手法のグラフィカルな表現です。消費者は、数字のみの版と印刷のみの版の違いを比較するのに苦労します。しかし、印刷版のみとバンドル版であれば容易に比較できます。この不完全な製品情報の場合、消費者は、該当製品に関する完全な情報を提供する唯一の製品であるバンドルを選ぶでしょう。両方の紙媒体とデジタル版を持つことで、新聞の_すべて_の機能が確実に手に入るからです。

参考文献

- Dhar R. & Simonson I., “強制選択が選択に与える効果”, Journal of marketing research, 2003

- Simonson I., “理由に基づく選択:引き寄せ効果と妥協効果の場合”, Journal of consumer research, 1989

- Simonson I. & Tversky A., “文脈における選択:トレードオフの対比と極端性回避”, Journal of marketing research, 1992