浸透価格戦略

浸透価格は非常に攻撃的な価格設定の一種です。この手法を用いる場合、企業はまず顧客需要を増加させるために、時にはマイナスの利幅でさえも伴う非常に低い水準で価格を設定します。その後、企業は一度価格を引き上げ、以前の非常に低い価格水準と同等の顧客需要を獲得することを期待します.

浸透価格は、多くの場合、価格スキミングの反対の戦略とみなされます。性質が大きく異なるにもかかわらず、Spann、Fischer、Tellisによると、これら2つの特定の価格設定は新製品において最も効率的な方法のようです。浸透価格では、企業は最初に非常に低価格で販売し、後に価格を引き上げることにより顧客に忠誠心を抱かせることを期待します。一方、価格スキミングでは、企業は最初に比較的高い価格を設定し、その後徐々に下げることで、可能な限り多くの消費者余剰を取り込み、長期的な利益を最大化しようとします.

浸透価格戦略の効果は、需要の価格弾力性と密接に関係しています。需要が非常に弾力的である場合、低価格時には高い需要が発生しますが、企業が価格を引き上げるとその高い需要は大幅に減少します。一方、弾力的な市場で価格を下げると、需要の増加が価格低下による損失を補う可能性があるため、効率的である場合があります.

経済原理

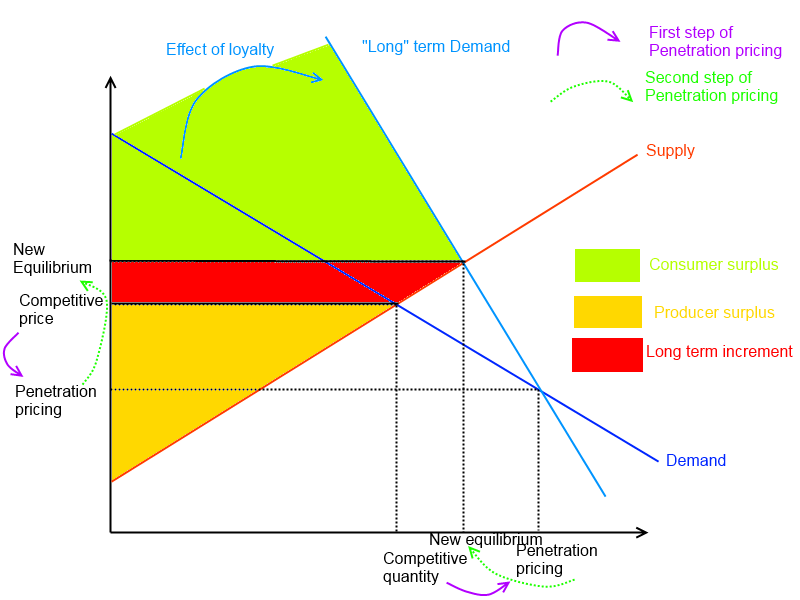

浸透価格は、1つの主要な前提に基づいています。すなわち、消費者が企業に忠誠心を持つようになると、需要は次第に弾力性が低くなるというものです。その結果、企業は市場シェア拡大のために低価格で販売せざるを得ないため、初期段階では余剰の損失を受容します。消費者はこの低価格により徐々に企業に忠誠心を抱くようになり、長期的には需要がほぼ非弾力的となるため、その後価格を引き上げることで利益を増大させることが可能となります(より詳細な説明については、需要の価格弾力性の記事をご参照ください)。これにより、長期的には浸透価格が、顧客の忠誠心によって弾力的な需要を非弾力的なものへと変えることが示されます.

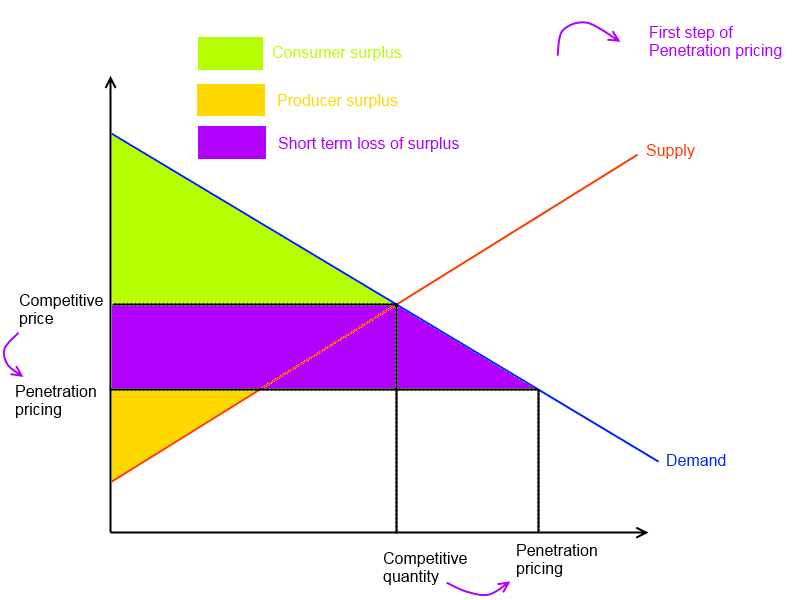

これは2つの別々の段階でグラフで示すことができます.

まず、最初の価格低下により短期的には経済余剰の損失が生じるものの、需要は増加します.

次に、初期の価格低下に続いて長期的に価格が引き上げられると、顧客の忠誠心の獲得により長期的な経済余剰が明らかに増加します.

範囲と例

浸透価格と価格スキミングは、対照的な2つの長期的な価格戦略です。前者は最初に低価格を設定し、長期的な利益を最大化するために徐々に価格を引き上げる戦略であり、後者は最初に高価格を設定し、時間の経過とともに価格を下げる戦略です.

Spann、Fisher、Tellisによると、浸透価格は、競争の激しい市場に新規参入し、低価格の業界セグメントで事業を展開している企業において、価格スキミングよりも効率的です。さらに、該当企業が提供する製品またはサービスは、顧客の忠誠心を生み出す能力がある必要があります。以下は、このような市場の例です:

サブスクリプションサービス。電話回線や衛星テレビなどのサブスクリプションサービスは良い例です。このようなサービスの価格は、初年度は低く設定され、その後、運営者によって第2年度以降に引き上げられます。このケースでは、初年度のサービスは浸透価格で提供され、初年度の終わりにサブスクリプションの価格が上昇し、消費者が契約を継続することを決めれば、そのサービスの需要は非弾力的となります。その結果、サービスプロバイダーは長期的な利益を最大化します.

ベイトアンドフック型ビジネスモデルの企業。この場合、企業は相互に依存する製品を販売することで利益を最大化します。例えば、カミソリメーカーはカミソリ本体を低価格で販売する一方で、替え刃は高価格で提供する傾向にあります。同様の「ベイトアンドフック」の例として、プリンター(とカートリッジの替え)や、ゲームコンソール(とその後に連動するビデオゲーム)があります.

ハイロー価格。企業は顧客を引きつけるために、一部の商品の価格を低く設定する一方、他の商品は通常高価格のままとなります。この場合、消費者はまず安価な商品のために店舗(またはウェブサイトなど)に足を運び、最終的には低価格商品と高価格商品の両方を購入することになります。例として、ウォルマートはハイロー価格戦略を用いて顧客を店舗に呼び込んでおり、一部の製品を損失を覚悟で低価格で販売する一方で、その他の高価格製品が大きな利益をもたらすため、いわゆるロスリーダー戦略を採用していると言えます.

参考文献

- Dean J., 「新製品の価格政策」, Harvard Business Review, 1976

- Spann M., Fischer M. & Tellis G. J., 「スキミングか浸透か? 新製品のための戦略的ダイナミック価格設定」, 2014