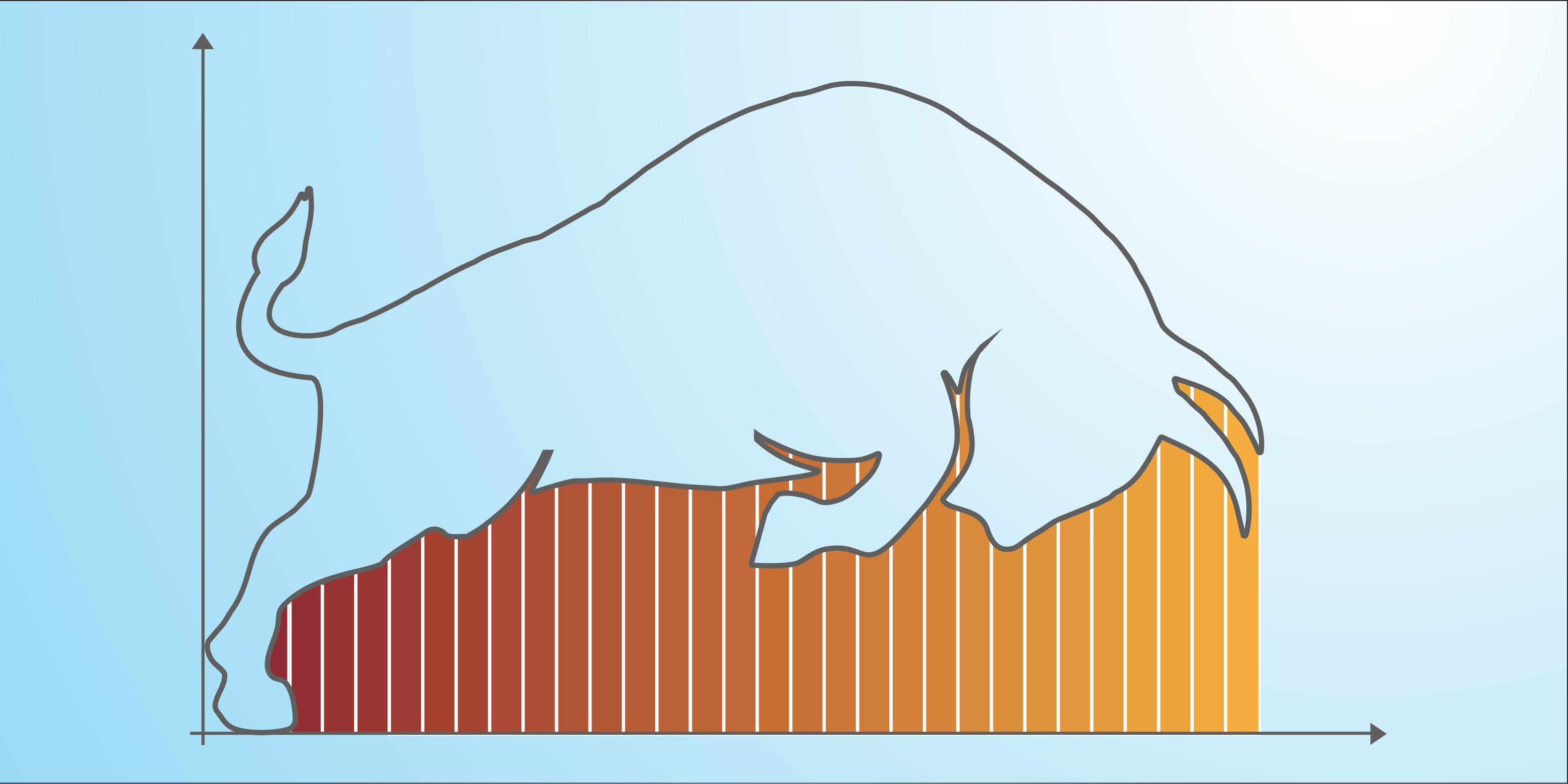

ブルウィップ効果(サプライチェーン)

サプライチェーン内では、ブルウィップ効果はチェーン上流に向かって変動が増幅することから生じます。下流の企業が安定した消費者需要に直面する一方、サプライヤーなどを含む上流の階層では、価格変動、一括発注、予測モデリング、調整問題などの理由により、より大きな変動が発生する可能性があります。1960年代に初めて確認されたブルウィップ効果は、サプライチェーンが複雑で大規模かつ国際的なグローバル化した世界において広く見られるようになりました。これにより、過剰在庫、遅延、そして多くの仲介業者が存在する産業においては、顧客サービスの低下が引き起こされます。企業は生産を平準化し、十分な在庫レベルを確保することで、この不規則な需要に対応してきました.

サプライチェーンにおける増幅効果

サプライチェーンは、企業が購買、生産、価格を調整するシステムと捉えることができます。全体の目的は、需要に合わせた供給を維持することであり、市場の状況に応じた絶え間ない調整が要求されるランダムな変動に対処することです。これらの調整は、通常、サプライチェーン・マネジメント(SCM)の広い枠組みの下で行われます.

このシステムにおいて、SCMの意思決定はチェーン上流への変動をさらに悪化させる可能性があります。消費財のシンプルな例として、店舗、地域倉庫、そして全国に供給する工場を考えると、一括発注から増幅が生じることがあります。消費者が製品を一度に一つずつ購入する一方、費用対効果のために店舗は供給元からパレットを注文します。そのため、地域倉庫はパレットの需要に直面しますが、工場には全体のトラック単位でしか注文できません。最終的に、消費者需要が安定しているにもかかわらず、工場は不規則なトラック注文を受け取ることになります.

さらに、カレンダーに基づく注文などの偶発的な同期は共鳴効果を引き起こし、ブルウィップ効果を一層際立たせます。もし二つの倉庫が内部計画を簡素化するために月曜日に注文を行う習慣がつくと、その結果、工場にはその日の注文が一台ではなく二台分となってしまいます。この状況では、データ不足により上流階層が需要急増と誤解し、生産を増加させる可能性があります.

根本原因の調査

ブルウィップ効果は通常、規模の経済(一括発注、プロモーション)を実現しようとする意図、またはSCMの意思決定モデルそのもの(予測モデリング、調整問題)の結果として現れます.

プロモーション

生産者は市場でのプロモーションや割引を通じて市場シェアを拡大しようとしています。価格変動に直面すると、企業は直近の需要を反映しない数量で購入し、ブルウィップ効果を引き起こします。彼らはより多くの数量で購入し、将来に向けて在庫を蓄積することで規模の経済を実現しようとします.

プロモーションは生産者に追加コストをもたらすため一見非合理的に見えるかもしれませんが、市場に刺激を与え均衡を変える手段でもあります。実際、一時的な割引は需要を集中させ、生産者に高額な在庫負担を強いる一方で、現状を打破することで市場シェアを獲得する機会ともなります.

一括発注

一括発注とは、企業が価格割引、まとめ出荷、または生産ロットを通じて規模の経済の恩恵を受けようとすることです。在庫の補充において、倉庫はすぐに工場に注文を出すのではなく、関連コストを削減し配送における規模の経済を実現するために、注文をまとめて蓄積することを好みます.

一括発注は規模の経済とそれに伴う問題との間でトレードオフを引き起こします。大口注文は生産コストを削減する一方、補充と販売の間に生じる遅延が需要との非同期を招き、企業に大量の在庫を抱えさせることになります。したがって、企業は規模の経済による利益を損なわない一括サイズを決定するために調整する必要があります。もし倉庫が週内に分散して注文することが可能であるにもかかわらず、一度に二台分のトラックを注文した場合、この状況は規模の経済を実現せず、在庫レベルおよびそれに伴う費用を増加させる結果となります.

生産において一括発注の分割が常に可能とは限りません(工業化学における反応時間の制約など)が、出荷に関してはそのための多くの手段が存在します。第一に、企業は供給閾値と補充との間の期間を最小限に抑えるため、注文の自動化を行うことができます。第二に、異なる製品の品揃えで注文を行うことで補充の回数を減らすことができます。第三に、企業は補充を均等に分散することで在庫レベルを時間をかけて平準化することが可能です.

予測モデリング

サプライチェーンマネジメントは、将来の出来事を適切に予測することに依存しています。企業は予測モデルを用いて需要を見積もり、それに基づいて適切な生産レベルを決定します。これらのモデルは、過去のデータに反映された衝撃を吸収し平準化する場合、凸型と呼ばれます。設計上、最も単純な移動平均であっても、これらのモデルは最近の変動に対して反応が遅い傾向があります。一方、非凸型モデルは異なる視点を採用します。保守的である代わりに、線形トレンドのように過去に見られなかった反応を提案することができ、既に観測されたものに厳密に縛られることなく、変動を増幅し、結果として過剰生産に陥るリスクを伴います.

予測モデルがもたらすリスクの許容レベルは業界によって異なります。非凸型モデルは、高級時計のように生産コストの大部分が材料に依存する非消耗品に最適です。これらの企業は、需要の急増を利用して大きな利益を上げることができます。もしモデルが過剰に反応した場合でも、過度な損失を被ることなく他の製品へ材料を再利用することが可能です。一方、凸型モデルは消耗性製品により適しています。例えば、イチゴの場合、製品の価値は急速に低下し、予測モデルが不適切であれば過剰生産が純損失につながる可能性があります.

調整問題

「ゲーム」とは、企業が市場状況ではなく、他のプレイヤーの予想される反応に基づいて行動する場合に発生します。こうした「ゲーム」では、企業は供給と需要のバランスを崩し、自社に有利なように均衡を移そうとします。例えば、成功を収めた際、企業は在庫全体を買い占めることで市場を独占し、新たな消費者を引き寄せ市場シェアを拡大することが可能です。しかし、これにより供給業者には不確実性や不規則な需要ピークが生じ、調整問題を引き起こします。これに対応して、供給業者は注文変動を抑えるために製品の配給を決定する場合がありますが、これは取引量を減少させ、供給と需要の双方にとって最適とは言えず、コストがかかる結果となります。ゲーム戦略を最小限に抑える主な解決策は、全てのプレイヤーを対等な立場に置くため、情報の非対称性を減少させることです。そのため、一部の供給業者は顧客に在庫レベルへの直接アクセスを強制し、これにより顧客需要の誤解釈を避け、その情報をもって在庫レベルを確保します.

反対の見解

企業はブルウィップ効果を利用することができ、必ずしもその緩和を求めるわけではありません。ファッションや文化製品などの「成功か失敗かの製品」においては、需要を上回る生産を選択し、製品が大規模に普及することで話題性が生まれることを期待します。この戦略は、不確実性と変動性が本質的な「ウィナー・テイクス・オール」製品に用いられ、高収益製品の成功が多数の失敗を補う仕組みとなっています.

ブルウィップ効果とは逆に、サプライチェーンは減衰の要因にもなり得ます。ボトルウォーター生産の例では、需要が主に夏に集中するにもかかわらず、メーカーは季節的ピークに対応するためのバッファ在庫を確保すべく、年間を通して生産を続けます。この場合、消費者需要の変動は生産の変動を上回ります。このメカニズムはサプライチェーンの各階層で強まり、上流に行くにつれて需要の変動は平坦化されます.

サプライチェーンにおける時間と在庫の制約を利用することで、企業は知覚される希少性の戦略を用い、製品の魅力を高めることができます。意図的に需要を過小評価し、遅延を選択することで、品切れや製品に対する期待(行列)を生み出し、その結果、希少性のイメージを強化するのです.